「自信がない」あなたが自分を取り戻す第一歩-自分軸とはなにか

「自分に自信がない」と感じることは、決して珍しいことではありません。

けれどその背景には、誰かと比べたり、他人の期待に応えようとしたりして、「わたし」を置き去りにしてきた日々があるのかもしれません。

自信がないのは、あなたが劣っているからではなく、“自分の気持ち”に耳を傾ける機会が少なかったから。

このブログでは、「自信」とは何かを丁寧にひもときながら、“わたし”を主語にして生きることで、自然と自信が育っていくプロセスをお伝えします。

焦らなくて大丈夫。まずは自分の内側に目を向けるところから始めてみませんか?

目次

- 「自信がない」とはどういう状態?

- 「“わたし”を主語にする」とはどういうこと?

- 「自分に自信がない人」が“わたし”を主語にしにくいワケ

- “わたし”を主語にする練習:自信の種を育てる3つのステップ

- “わたし”を主語にしたとき、どうして自信が育つのか?

- まとめ

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

「自信がない」とはどういう状態?

①「なんとなく不安」「何か言われたら崩れそう」な感じ

「自信がない」と感じたことは、誰にでもあるのではないでしょうか。

足元が不安定で、「これでいいのか」と常に自問自答してしまいます。

何か問われても断言出来なかったり、「大丈夫?」みたいに確認されたらかなり無理して「大丈夫」と言ってしまったりします。

そして後から「大丈夫か」と聞いてきた人以上に不安になってしまったりします。

自信がない、とは、自分に対して不安を感じている、と言っていいでしょう。

②自信=「根拠のある思い込み」/では、根拠はどこからくる?

では逆に自分に自信があると断言できるのは、どうしてでしょうか。

自信を持てる何かしらの根拠があるんですよね。

その根拠とは。

人それぞれだと思いますが、多くは

- 過去の成功経験

- 自分の強み

が、撚り合わさって出来たものではないでしょうか。

他者からの賞賛や成功体験は「過去の経験」、自分の好き嫌いや得手不得手は「強み」に入るでしょう。

③ “わたし”が主語でないと、自信は他人次第になってしまう

過去の経験と自分の強みは、多かれ少なかれどんな人でも持っています。

小さな子どもの頃のことだから価値がないのでは、とおっしゃる方もいますが、むしろ子どもの頃の経験だからこそ今の自分を支えてくれるとも言えます。

しかし、これらが揃っているはずなのに「自信がない」状態になってしまうのはなぜなのか。

それは、こうした「自信の種」がバラバラに散らばってしまっているせいなのです。

傾向・方向性・テーマなどが自分の中で一貫性をもっていないため、一つ一つが小さく感じ、意味がないと思わせてしまうのです。

この「点」で散らばっているように見える経験・強みをひとまとまりにしてくれるのが「自分軸」という方向性です。

自分軸とは「私は○○のような人間として生きていく」という人生への宣言です。この自分軸に沿って「点」を並べ直すと一つのまとまりになります。それが自分の自信へつながっていくのです。

逆に自分軸がないままその場だけやり過ごし続けると、何かあった時に自分の意思で決めるのではなく他人の意見を丸飲みしたり他人の目を過剰に意識した判断にならざるを得ません。それは結果として「他人の人生を生きる」ことにも繋がってしまうのです。

自信がない、とは、自分自身との信頼関係が薄い状態、と言えるでしょう。

<おすすめ記事>人に振り回されることが辛いー自分の内面に気づいて癒す

「“わたし”を主語にする」とはどういうこと?

①つい「他人がどう思うか」で選んでしまっていない?

先ほどお話した「自分軸とは”わたし”を主語にした人生への宣言」とはどういうことか、更に深掘りしたいと思います。

今までの経験や自分の長所・強みを自信に育てるためには「自分軸」が必要です。

それと逆の状態が「他人軸」です。他人の自分軸・価値観と、これまでの経験や強みを照らし合わせて「これは正しいのか/価値があるのか/失敗しない選択か」を判断しようとすることです。

つまり「他人はどう思うか」で考えて決めているのです。

他人の意見や行動を参考にすることは間違いではありません。ただしそれは成長途中の子どもの頃か、または全く未経験の状況に対峙しなければならない時限定で役に立つスキルです。

一定の経験を積んでやり方も分かっているなら、他人の意見を重視することは逆効果になります。

失敗すればリカバリーに時間がかかりますし、成功すれば「自分の成果ではない」と考えてしまうからです。

②「○○すべき」「○○しなきゃ」が口ぐせになっていない?

「わたし」を主語にする人生を遠ざける要素の2つ目は「べき思考」です。

べき思考とは、「〜すべき」「〜であるべき」といった理想や義務感にとらわれた考え方のことです。

理想や義務を重視することが悪いということではありません。しかし理想・義務は、現実からかけ離れていることも珍しくありません。

現実と乖離した「べき」を重視しすぎると、必ずどこかで無理をせざるを得なくなります。その無理を埋める方法が、自分へのストレスになったり、他者との関係を悪化させたりした上に、ネガティブな結果に終わった時に「自分がダメだから」のような自責感情を必要以上に強めてしまうことになります。

<おすすめ記事>「〇〇べき」は最大3つまで

③“主語が他人”から“主語がわたし”へ。自分の欲求や感情に立ち返る習慣

他人の目を気にしたり、「べき」にこだわるのはいずれも「今の自分」という現実から離れた何かを重視している態度、と言えます。

自分(わたし)が、思考にも選択にも行動にも結果にも、どこにも含まれていないのです。

実際は自分がやったことなのにおかしいですよね。

周りから見れば「あなた」がやったことです。だけどあなたの心の中では「わたし」と思えない。

だから成功しても喜べないし自信につなげられない。失敗したときに腹をくくって向き合うことも、今後の経験に生かすことも出来ないのです。

「わたしはどうしたいの?」を常に自分に問い続けることが、自信を育ててくれるのです。

「自分に自信がない人」が“わたし”を主語にしにくいワケ

① 幼少期の「いい子」の刷り込み

自分に自信がない人は、「自信をもつ」ということがどんな状態か、がよく分かっていないことが多いです。

中には「自分に自信をもつのはワガママ/傲慢なことだ」と捉えていて、拒否的になっていることもあります。

私たちは本当に小さい時から「周囲に気を使うこと」の重要性とその方法をたたき込まれ続けました。

最近はあまり聞かなくなりましたが「以心伝心」という言葉があります。これは厳密には「空気を読む」とは意味が違います。

以心伝心とは、言葉を使わなくても、心と心が通じ合うこと、深い信頼やつながりがあるからこそ、言葉なしで理解し合えることです。

しかし「空気を読む」とは、深い信頼や繋がりがない場でも求められますよね。そんなの無理に決まってるのに。

その時に代用されるのが「いい子でいる」という価値観です。周囲と繋がり合うことが出来ないけど言語化されていない状況に忖度しなければならない、としたら、自我を押し殺した「いいなりになる子」になろうとします。

結果、自分の意思が無視されます。

自信とは自分の意思を元に行動して初めて育つものです。「空気を読む」「いい子でいる」ことを重視した状況で育つはずがないのです。

② 他人に合わせる“正解探し”のクセ

同じように「周囲に気を使うこと」を「善い行い」として育ってきたのですから、「善い行いとは何か」もっと言うと「正解の行動は何か」を探そうとします。

しかし学校のテストではないのですから、日々の行動や判断に常に「正解」があるわけではありません。

正解はない、だけど探そうとする。となると正解により近く見えるのが「他人の行動・意見」です。それをまるっとなぞろうとします。

でも、他人の行動や意見は、あくまで“その人自身の軸”に沿ったものです。

それを真似して「よくできました」と褒められても、自分自身の納得感にはなかなか繋がりませんよね。

③ 「自分で選ぶこと」への怖さと責任

何が正しい行動なのか、をたたき込まれるのは反対に、「自分で考えて選ぶ」方法はほとんど教えられないまま大人になります。

そして成人し、社会に出てからいきなり「自分で選べ」と求められます。

大人ですから、発言と行動には必ず責任がセットになります。誰も守ってくれません。だけどやったことが無いからやり方が分からない。

当然、間違えます。やったことないので。けれど大人ですから責任を取れと言われる。

この一連の行動で「自分で選ぶ」ことへの恐怖心が植え付けられてしまうのです。これを経験するくらいなら、自分の意思は後回しで他人軸で行動するほうがマシだ、と考えてしまっても、仕方がないのかもしれませんよね。

しかし、自信が欲しい。自信がない自分から卒業したい。でもどうしたらいいか分からない。

このサイクルの中で迷子になってしまっているのではないでしょうか。

<おすすめ記事>自分自身に対して責任をとる

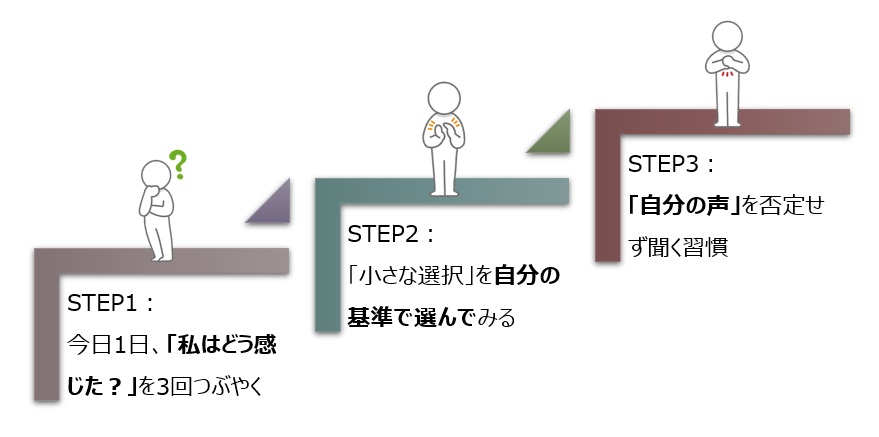

“わたし”を主語にする練習:自信の種を育てる3つのステップ

STEP1:今日1日、「私はどう感じた?」を3回つぶやく

まず「わたし」が主語の生活にする必要があります。

その「わたし」が何を感じているのか、を知るのが第一歩です。

1日の終わりに、「今日、私はどう感じた?」と、自分に対して3回問いかけてみましょう。

それに対して「私は○○と感じた」の構文で思いついたことを答えてください。

感じた、ですから、きっと「○○」に入るのは形容詞でしょう。

- 物足りない/充実していた

- 息苦しかった/自由を感じた

- 楽しかった/つまらなかった

呟いた言葉を更に3回繰り返して、納得できるかどうか、を吟味しましょう。

<おすすめ記事>自己受容の効果とは -自分の苦しさの解決のカギは「自分」

STEP2:「小さな選択」を自分の基準で選んでみる

自分の感情をキャッチし言語化出来るようになると、生活の中での選択の場面でも自分がどう感じているのか、に気づきやすくなります。

例えば仕事が忙しく残業せざるを得ない状況になった、とします。

- 仕事だからやらなければいけない、残業しよう

- 家族が家で待っている。他の人と代わってもらえないかな

- 今日はいつも通り帰って、後日帳尻を合わせよう

色んな考えが浮かぶでしょう。この時今までなら、こうした考えを思いつくより先に「どうすることが正解か」を考えていたかもしれませんよね。

そこでこれからは「自分が選ぶ」練習をしましょう。

何が正しいか、で選ぶのは、自信を持つためには「不正解」に分類されます。

自信をもつためには『自分で選ぶ」のが正解なのです。

自分が「どうしたいか」の選択を試してみましょう。

STEP3:「自分の声」を否定せず聞く習慣

自分の心の中にネガティブな声が聞こえたとき、今まではどんな反応をしていましたか?

- 疲れたな⇒でも頑張らなきゃ

- もうやりたくない⇒そんなこと考えてはいけない

- ○○と言われてショックだった⇒相手の気持ちも考えろ

みたいに、反射で自分の気持ちを押し殺していないでしょうか。

「周りに気を使う」ことが何より大事だった昔の価値観に負けてしまうんでしょうね。

でも自信をもつためには、ネガティブでも自分の気持ちを受け止めることが大事です。

- 疲れたな⇒そうだね、少し休もう

- もうやりたくない⇒頑張ったんだね、お疲れ様

- ○○と言われてショックだった⇒そうだよね、よく耐えたね、偉かったよ

と、自分の気持ちを思考の真ん中に置く習慣を身につけましょう。

“わたし”を主語にしたとき、どうして自信が育つのか?

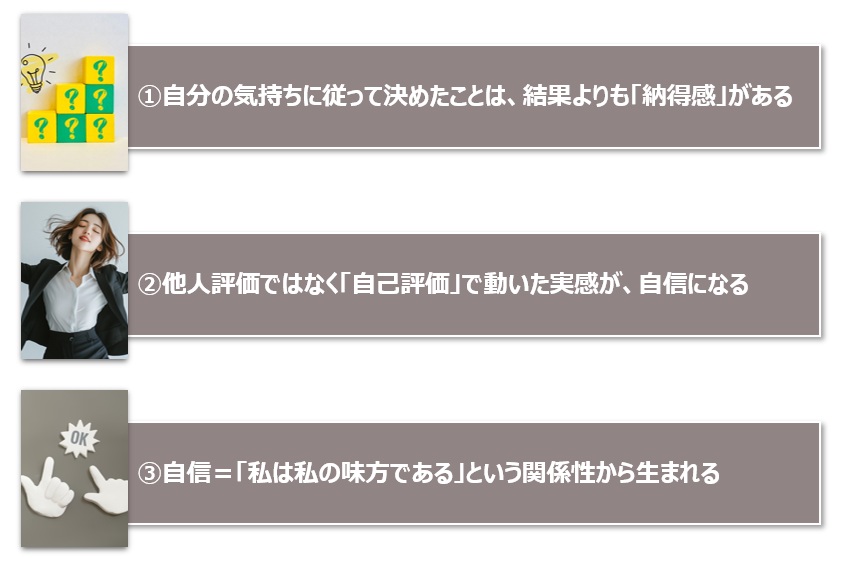

①自分の気持ちに従って決めたことは、結果よりも「納得感」がある

自分に自信がないことで悩んでいる方は、とても勉強家で真面目な方が多いです。

そう言う方は「どうすれば自信が持てるのか/自己肯定感が上がるのか」ということを常に考えているので、色んな本を読んだりして知識は豊富です。

頭では理解できてます。だけど自分の行動に落とし込むことが出来ないので「身につかない」んですね。

だからどんなに勉強しても自信を持てず、それどころか『自分はダメなのだ』という自己否定感が高まってしまうのです。

自信を持つために必要なのは、何よりも「納得する」ことです。

人は自分が納得出来たことしか本気に慣れません。自分が納得してやったことだから想定外の事態にも向き合うモチベーションが湧いてきますし、そうして乗り越えたからこそ「自信」を持つことも可能になるのです。

納得感が必要です。

その納得感を得るためのポイントが「自分の気持ちに従って決める」習慣なのです。

<おすすめ記事>大事なのは「納得」

②他人評価ではなく「自己評価」で動いた実感が、自信になる

「わたし」を主語にした選択・判断・行動が自分軸だとしたら、他人軸とは「あなた」「あの人」が主語です。

「あの人は○○な人だから○○を選んだ、だから成功した」、これを完コピし続けて成功を積み重ねたところで、結局はその成功の主は「あの人」ですよね。

そしてその結果を、○か✖か評価するときも「あの人」の視点を使っての評価になります。汗を流したのは自分なのに、自分がやった、という実感も感動も何も残りません。

だから、「わたし」を主語にした判断・選択・行動が必要なのです。

「私は○○な人間でありたいから、今は○○を選択して行動する」、その結果がどんなものであれ、掛け値なく自分の経験で実績です。100点満点じゃなくていいのです、5点だっていい。「あの人」軸なら結果が100点でも自分の実績は0点です。それより5点も多いのですから素晴らしいことなのです。

「わたし」が選んで「わたし」が評価することでしか、自信を実感することは出来ないのです。

③自信=「私は私の味方である」という関係性から生まれる

「わたし」が選んで実行して結果も受け入れる、と、口で言っても中々難しいですよね。特に結果がどうなるか、は、自分でコントロールしきれません。大人なら周囲への責任も感じますよね。

万が一窮地に陥ったとき、誰が「わたし」の味方になってくれると思いますか?

そうですね、「わたし」自身です。

何故なら自分自身なら、何故その選択・行動をしたのか、の背景や理由も全部わかっているからです。これらを込みで無ければ完全な味方にはなれません。他者にそれを求めるのは難しいです。

私が私の味方だ、と信じられることで、不確定な結果(未来)に対しても、勇気をもって一歩踏み出すことが出来るようになります。

それは大きな自信につながる一歩になるでしょう。

まとめ

自信を持つことは、特別な才能や完璧さの証ではありません。

それは「わたしはこう感じた」「わたしはこう選ぶ」という、日々の小さな選択の積み重ねによって育つものです。

他人の価値観ではなく、自分の気持ちや感覚を尊重する姿勢が、自信の土台をつくってくれます。

最初は戸惑いや怖さもあるかもしれませんが、「わたしの気持ち」に丁寧に寄り添い続けることで、自然と自信は芽吹いていきます。

どうか、自分自身の味方でいてあげてください。それが、自信がない今の自分から卒業し、揺るがない自分軸への第一歩です。