うつ病・夫婦・共依存—その関係から抜け出す「自分を大切にする」第一歩

うつ病夫婦の「共依存」という恐怖

夫婦でうつ病のパートナーを支えながら暮らす中で、「なぜこんなに頑張っているのに、私は苦しいのだろう?」と感じたことはありませんか?

家族を支えることは大切な役割ですが、自分の心が置き去りになっていると、やがて疲弊してしまいます。

このブログでは、「支える私」の内側にある違和感の正体と、“共依存”という視点からその背景を読み解いていきます。

「支える」ことを続けていくために、本当に大切なものとは何か。ともに考えてみましょう。

目次

- うつ病のパートナーを支える日々で感じる“違和感”

- 共依存とは?支援と共依存の違いを知る

- 「支える私」の裏にある本当の気持ちに気づく

- 共依存から抜け出すために——「自分軸」を取り戻す

- まとめ

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

うつ病のパートナーを支える日々で感じる“違和感”

自分が頑張っているのに苦しいのはなぜ?

うつ病になった夫・妻を支える生活は「家族だから」「夫婦だから」で片づけられるほど生易しいものではありません。

目に見えない病気を理解するのは、頭では分かっていても心が納得するにはどうしても時間や葛藤を乗り越えることが必要なのです。

と言っても家族なら一緒に生活しないわけにはいきません。

『頭では分かっているけれど心が納得しない』状態で、我慢できることをかたっぱしから我慢しながら生活することになるでしょう。

どこかに『自分が頑張る理由』を見出さなければ、続けられるものではありません。

「私がしっかりしなきゃ」が口ぐせになっていないか

病気になった家族を支えるのはとても理想的な家族の在り方です。

それが夫婦二人の家庭なら尚更ですね。お互いしか頼る相手はいないのですから。

自然の流れで支える側の心には

『私がしっかりしなきゃ』

が強く濃く刻み込まれることになります。

そして長い時間が経つと『病気の家族を一生懸命支える』=『自分』となっていくのです。

共依存とは?支援と共依存の違いを知る

共依存とは

共依存とは、自分の存在価値や安心感を「相手を支えること」に強く結びつけている状態をいいます。

その結果、以下のようなことが起きやすくなります。

- 相手の問題に自分が巻き込まれすぎてしまう

- 「私がいなければこの人はダメになる」と強く思い込む

- 相手を助けることで、自分の不安や空虚感を埋めようとする

- 自分の感情やニーズを後回しにして、相手を優先し続ける

共依存、という言葉自体は耳にすることは多いと思います。ただ、それが自分自身のケースにどれくらい当てはまるか、を検証する機会は少ないのではないでしょうか。

なぜなら「支える側」にいるのだから「依存」することなんてあり得ない、と考えるからです。

「私たちは大丈夫?」チェックしてみましょう

【プチ診断テスト】(はい・いいえで答えてください)

- 夫の体調や機嫌によって、自分の気分が大きく左右される

- 「私が支えないとこの人はダメになる」と強く感じる

- 自分のやりたいことや感情を、夫に遠慮して抑えている

- 夫の問題や気分の波を“自分の責任”のように感じてしまう

- 「こんなにつくしているのに、報われない」と思うことがある

- 夫のことを考える時間が、自分のことを考える時間より多い

- 疲れているのに「私が頑張らなきゃ」と無理をしてしまう

- 「夫が元気になれば、私も幸せになれる」と信じている

- 周囲の人に頼ったり、助けを求めたりするのが苦手

- 夫婦関係がつらくても、「離れる」という選択肢は考えたくない

◆結果

A:はいが0~2個

共依存の傾向は少ないようです。

自分と相手の境界がある程度保たれている可能性があります。

B:はいが3~5個

共依存的な傾向が見られます。

無意識のうちに「支えること」を通して自分の感情や役割を満たしているかもしれません。

C:はいが6個以上

共依存の状態にある可能性が高いです。

「支える」ことが「自分の犠牲」となっていないか、自分の心の声に耳を傾けてみましょう。

「自分を後回しにして相手を優先する」ことのリスク

いかがでしたでしょうか。

多分10年前の私がこれをやったら、「はい」は9個くらいあったと思います。どっぷりでしたね。

しかし当然ながら、依存したいと思っていたわけではありません。そこが怖いのです。

夫に・妻に元気になって欲しい。そのほうが自分も安心だし楽になれる。だからそのために頑張ってる。今は何をおいても相手が元気になることが優先、自分のことは後でどうとでもなるんだから、と。

『自分のやりたいこと・欲求・休息は後回しにする』、これが問題なのです。

こうすると人は欲求不満状態に陥ります。体で言えば1日動き回ってお腹が空いている状態です。だから栄養を補給しないといけません。

でも「後回し」にしようと心に決めたので補給できません。食事がとれないような感じですね。

ではどうするか。補給可能なところから補給するのです。

支える側、つまりケアラーが「自分のことは後回し」と決めたうえで欲求不満を解消しようとした場合、『家族を支える自分の立場』から補給しようとします。

つまりやり甲斐ですね。

やり甲斐を感じるのはいいことです。モチベーションですから。

ただ、『支えること自体』がやり甲斐を通り越して『生きがい』になってしまうと、『家族を支える』状況が未来永劫必要になります。

パートナーがうつ病だ、という状況を必要とすることになるのです。

これが『共依存』です。

「支える私」の裏にある本当の気持ちに気づく

怒り、無力感、孤独感、虚しさ…見ないようにしていた感情

『自分のことを後回し』にしてきたとき、なぜ私たちは“支える役割”にしがみついてしまうのでしょうか。

本当は、ずっと支え続ける日々を早く終わらせたいと感じているのに。

それでもその役割を手放せないのは、「支えること」が、心の奥の欲求不満を埋める手段になってしまっているからです。

なぜなら、それ以外に自分の気持ちや苦しさを表現したり、分かち合ったりする場がないからです。

支える側の私たちもまた、表には出さずに抱えてきた問題があります。

うつ病という診断があるわけではないかもしれない。けれど、怒り、無力感、孤独感、虚しさ…見ないようにしてきた感情が、心の奥底にずっと積もっている。

けれど今は、そんな自分の内面に向き合う余裕も力もない。

これまでですら触れることができなかった心の問題に、今、直面することなど到底できないのです。

家族のうつ病によるストレスの中で、自分自身の“未解決の問題”が浮かび上がったとき、それに対処するエネルギーなど残っていないのです。

だからこそ私たちは、「支える」という役割にしがみついて、“自分自身に触れずに済む”状態を維持しようとしてしまうのです。

本来の課題(自己肯定感の低さ、過去の家族関係)と向き合う必要性

共依存関係は『頑張って支えなきゃ、自分を後回しにしてでも』という引き金と、それを後押ししてしまう『触れずに来た自分自身の問題』が合体したときに生まれます。

支える役割だけが自分の存在価値、心のよりどころになってしまうのです。

そうなると、心の底から100%全力で『うつから回復してもらおう』と覚悟を固めることが出来なくなります。

「良くなってもらいたいけど、今のままでもいいかもしれない」、そう感じたことはありませんか?

これはとても怖いことです。今の状態をキープするほうへ心が動いてしまうのです。

夫の、妻のうつ病回復をサポートしたいなら、実は自分自身の課題に向き合う必要があるのです。

『支える立場』という役割が終わった後もちゃんと立っていられる足場を作らなければいけません。

そうすることで、今の『頑張って支えよう』という覚悟が本当の効果を発揮するようになるのです。

共依存から抜け出すために——「自分軸」を取り戻す

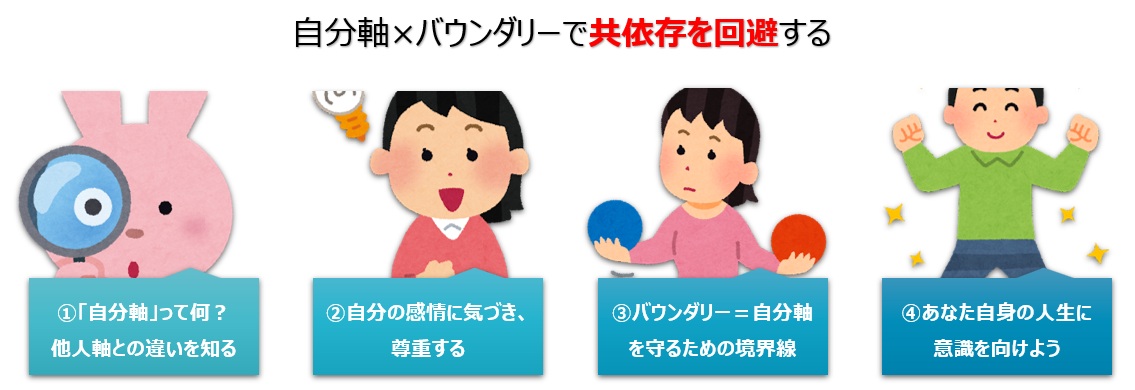

「自分軸」って何?——他人軸との違いを知る

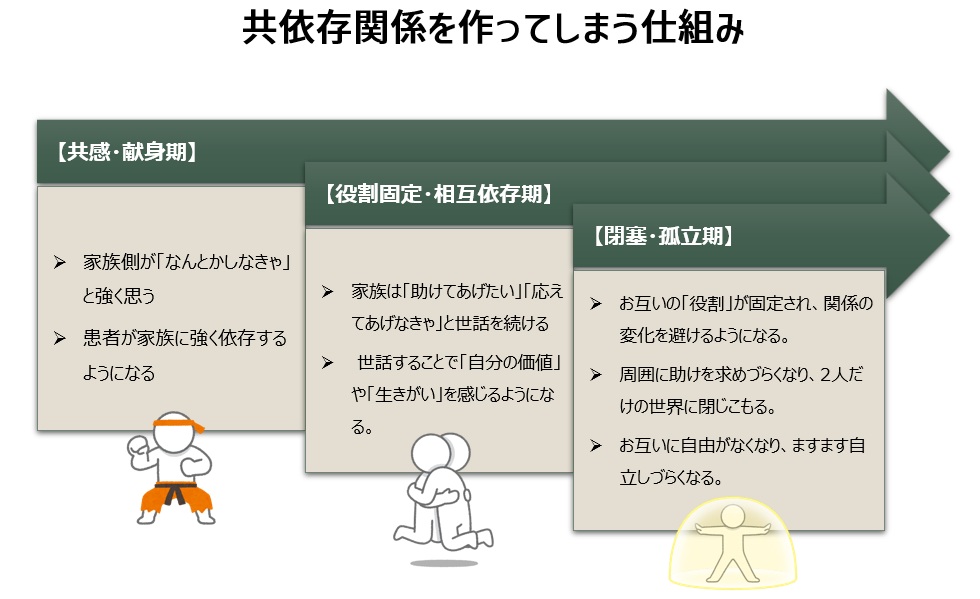

共依存関係は知らないうちに出来上がってしまう恐ろしい罠のようなものです。お互いに意識しない、望んでいないのにしがみつき合ってしまう。

そうならないために、または抜け出すために一番必要なのが「自分軸」です。

自分軸とは、「私は~~という人生を送る」「~~という人間でありたい」という、価値観・判断基準です。

夢や目標は「到達点」です。自分軸は「方向」「指針」です。だから終わりはありません。「東へ進む」と決めたら、東の到達点はありませんよね。ただひたすら東へ向いて歩いていく。それと同じです。

自分軸が無いと、どうしても他者の意見や現在の状況を優先して判断・行動することになります。特にうつ病のパートナーの存在は強力です。分かっていても引っ張られてしまう。その結果が共依存です。

相手に引っ張られないようにしよう、ではなく、自分の軸をしっかり立てることが大事になります。

「夫・妻のために」が口ぐせになっていないか?

「相手のために頑張るぞ!」というのはとても分かりやすい動機ですよね。

誰かのために頑張れる人は素晴らしいです。しかし反面「自分のためだと頑張れない」というケースもあります。

それは「相手のために頑張る」のではなく、「自分が満足するために相手の存在を利用している」という側面もあるのです。

自分以外の誰かのために何かをすると、セットで期待する「お返し」がありますよね。

そうです、「感謝の気持ち」です。相手がうつ病などの病気であれば「病気の回復」も期待するでしょう。

ご褒美が分かりやすく手に入るのです。だから頑張りやすい。

「自分が満足すること」がご褒美の「内発的動機づけ」が上手く作動しない人は、相手からご褒美をもらおうとします。

しかし「自分が頑張った」からと言って必ず「感謝」されるわけでもないし、ましてや病気が回復するとも限らない。

「ご褒美がもらえない」→「もっと頑張らなきゃ!」の繰り返しで、どんどん他人軸になってしまいます。

自分の感情に気づき、尊重する

『妻・夫のために頑張らなきゃ!』と日々自分を奮い立たせているのは、なぜでしょうか?

パートナーに元気になってもらいたいから。もちろんそうですね。でもそれだけですか?

過剰に頑張り続けてご褒美を期待したり、たまに得られたりすると、脳内では「達成感」や「期待感」を感じたときに分泌される、ドーパミンという神経伝達物質が働きます。

それによってさらに『頑張れば気持ちよくなれる』という習慣が作られてしまい、どんどん『頑張れ、頑張れ!』と自分を追い立てるようになってしまいます。

そこまでするのはどうしてでしょう。

その更に奥に潜んでいる自分の本心に目を向けたくないから、ではないでしょうか。

恐怖や不安、自己否定、疲労感、孤独、そして怒り。

これらから目を背けるために『支える役割をひたすら頑張り続ける』状態が依存関係にまで発展してしまうのです。

不安も孤独も怒りも、進んで感じたい感情ではないですよね。しかしネガティブ感情は「心のSOS」なのです。

なぜその感情が湧き上がってくるのでしょう。

『支えたい』以外の自分の本心が何かを伝えようとしているのではないでしょうか。

それこそが「自分軸」の芽であり、気づくことが、共依存のサイクルから抜け出す第一歩になるのです。

バウンダリー=自分軸を守るための境界線

自分の中で自分軸を明確にすることが出来るメリットはもう一つあります。

自分と相手との間に柔軟な「境界線」を引くことが出来るようになるのです。これを「バウンダリー」といいます。

境界線、と聞くと「壁」のような拒絶感を感じるかもしれませんが、そうではありません。

自分にできること・責任の持てる範囲で力を尽くす。それ以外のことは、手を出さずに見守る。無理に背負わない。

それが、相手への“冷たさ”ではなく、自分と相手の両方を大切にする姿勢になります。

出来ない、と断ることへの不安もあるかもしれないですね。だけど出来ないのに「出来る」と請け負うことのほうがデメリットが大きいです。だって出来ないんですもん。失敗するか未達で終わるか、または頑張り過ぎて潰れてしまうか、です。それくらいなら「私には出来ない」と伝えることが誠意ですよね。

出来ないから、と断ったことはそのまま相手に押し付けるのでも放置するのでもありません。

『じゃあどうしたらいいかな』を一緒に相談する機会になります。

自分の意見を伝え、相手の考えも聞き、もう一度対処方法を一緒に考えるのです。

これなら、自分一人で抱え込むこともなく、相手からポジティブな責任感を引き出すことも出来ますよね。

いいこと尽くしです。

≪おすすめコラム≫バウンダリーで心を守る:他人の感情に支配されないために

あなた自身の人生に意識を向けよう

自分軸を立てて自他の境界線を意識し、出来ることに専念すること。それが共依存関係から抜け出す、または予防するために必要な対策です。

つまりは「自分自身の人生に意識を向ける」ということです。

縁あって夫婦になったのですから、パートナーのうつ病はぜひとも良くなって欲しいですよね。

ですがうつ病を治すのは、私たちパートナーの役割ではありません。病気になった本人が、その人の人生の中で向き合う課題です。

私たち支える側の役割は、うつ病を治そうと努力する妻・夫をサポートすることです。

けれど、支えることだけが、私たちの人生のすべてではありません。

私たちには、私たち自身の人生があります。

パートナーを支えるという役割も、その人生の中の“一部”にすぎないのです。主役は、いつだって“あなた自身”の人生です。

そう考えた上でもう一度最初に戻ってみましょう。

『共依存とは、自分の存在価値や安心感を「相手を支えること」に強く結びつけている状態をいいます』

でしたね。

自分の人生を生きる軸を見つけたら、もう「相手を支える役割」に自分の存在価値を見出す必要は無くなるのです。

結果として共依存から抜け出すことが出来ているのです。

まとめ

「家族だから支えたい」「この人のために私が頑張らなきゃ」と思う気持ちは、決して間違いではありません。

でももし、支えることが“自分の存在意義”になっていたり、「相手が元気になったら私はどうすればいいの?」と感じているなら、それは共依存のサインかもしれません。

共依存は、相手との関係の中で自分の心を満たそうとする状態。そこには、自分でも気づいていない過去の痛みや、自己肯定感の課題が関係していることもあります。

だからこそ大切なのは、「自分軸」を取り戻すこと。相手を大切にしながらも、自分の気持ちやニーズにも目を向けることです。

支える力を長く持ち続けるためにも、まずは自分自身を整えることが、夫婦でうつ病回復を支えるために何よりのサポートになるのです。

“うつ病・夫婦・共依存—その関係から抜け出す「自分を大切にする」第一歩” に対して2件のコメントがあります。