うつ病の家族の支え方に悩むあなたへ|共倒れしないケアのコツ5選

うつ病など心の病になった家族を毎日ケアして頑張る皆さま、本当にお疲れ様です!

勝手にお仲間意識持っているにしおかです😊

うつ病にしても発達障害にしても適応障害でも双極性障害でも不安障害でも、聞くのと見るのじゃ大違い。一緒に生活している家族じゃなきゃわからないことは山ほどあります。どうしたってネガティブな面が目についてしまいます。

「私がしっかりしないと」

そう考えて全てに目を配って精度高くこなそうとしていませんか?

お気持ちは分かります。不安だからですよね。

ただ、その頑張りが、実は「穴」になってしまう恐れがあります。私たち自身の心身の健康です。

今回のブログでは、うつ病患者の家族としての支え方を一緒に見直したいと思います。

大切なのは、支えるよりも一緒に生きること、です。

目次

- そもそも「手抜きケア」ってなに?

- なぜ手抜きが必要なのか?

- 「手抜きケア」の具体例

- 手抜き出来た!ケース事例のご紹介

- 家族自身の心のケアも忘れずに

- おわりに:あなたの余裕が、回復への道を照らす

- 【補足】困ったときは、一人で抱え込まずに相談してください

そもそも「手抜きケア」ってなに?

「うつ病の家族を支えたい」「少しでも良くなってほしい」

そんな気持ちを持つ私たちが手を抜くなんて、中々考えにくいですよね。

でも、「手抜き=愛情が足りない」「手を抜く=見捨てる」という考え方こそ、私たち自身を苦しめていることに気づきましょう。

ここでは、本当の意味で家族を支え続けるためのゆるやかなケア、つまり「手抜きケア」の考え方をお伝えします。

「手を抜く=見捨てる」ではない

「全部自分がやらなきゃ」「ちゃんとやらなきゃ」

そうやって気を張りつめ続けていると、やがて心も体も限界に達します。

でも、人の支えには余力が必要です。

どれだけ優しくしても、どれだけ頑張っても、私たちが疲れきってしまったら、その優しさは続かなくなってしまうのです。

手抜きというのは、「見捨てること」ではありません。

「やらないことを選ぶ」「あえて距離を置く」「自分を守る」ことも、大事なケアの一部です。

むしろ、それがあるからこそ、必要なときにきちんと関わることができるのです。

「ゆるさ」「余白」が生む、家族の心の回復力

うつ病の人は、相手の緊張や焦りを敏感に感じ取りますよね。きっと普段の生活で「なんでわかるの?!」と驚いたこともあるでしょう。

こちら側の「支えなきゃ」という思いが強すぎて、逆に相手にプレッシャーを与えてしまうこともあります。

そんなときに必要なのが、ゆるさと余白。例えばこんな感じが「ゆるさ」です。

- ご飯はコンビニでもOK

- 会話は短くていい

- 笑顔じゃなくても、一緒にいるだけでいい

完璧じゃなくても、そばにいてくれるだけで救われます。うつ病ではなくても私たちだって経験ありますよね。

そんな「ゆるやかな関わり方」こそが、うつ病の家族の回復を支えることもあります。

そしてなにより、それが支える側である私たちの心の回復力にもつながっていくのです。

≪お勧めブログ≫ コンパッションで心の回復力を育む:思いやりが支えるレジリエンス

なぜ手抜きが必要なのか?

うつ病は「長距離マラソン」。だからこそ無理は禁物

うつ病の回復は、決して一夜にして叶うものではありません。

薬を飲み、休養し、ゆっくりと調子を取り戻していく病気です。

その過程には波があり、回復と後退を繰り返すのが当たり前です。

まるで長距離マラソンのように、時間がかかり、先が見えにくく、体力も気力も求められます。

そんな道のりを、私たち家族だけの全力疾走で乗り越えることは、どう考えても無理がありますよね。

大切なのは「ペース配分」です。

ときに立ち止まり、ときに深呼吸し、「できないことはやらない」選択も、自分を守るために必要です。

無理をし続けると、いざというときに本当に支えたい瞬間に、力が残っていなくなってしまいます。

あなたが倒れてしまったら、支え手がいなくなるという現実

これは、とても大事なことですが、つい見落とされがちです。

私たちが頑張りすぎて、心身の限界を超えてしまったら。

誰がその人を支えることができるでしょうか?

誰よりも「助けてあげたい」と願う家族自身が倒れてしまったら、その空白を埋める人はすぐには現れません。

だからこそ、私たち家族が元気でい続けることが、いちばんの支援になるのです。

元気でいるためには、ちゃんと休むこと。頼ること。手を抜くこと。

「私はがんばりすぎていないかな?」

そうやって自分に問いかけてみる時間を持ちましょう。

≪お勧めブログ≫ 【メンタルケアラー体験⑥】怖いのは共倒れ ~実体験より~

「手抜きケア」の具体例

がんばらなくてもいい。

全部やらなくても大丈夫。

そう言われても、実際には「じゃあ何をどうしたらいいの?」と戸惑ってしまうものですよね。

ここでは、共倒れを防ぐために今日からできる手抜きケアの具体例をいくつかご紹介します。

どれも小さなことですが、日々の暮らしに少しずつ余白をつくってくれる工夫です。

ごはんはおにぎりと味噌汁でいい日があっていい

「栄養バランスの整った食事を作らなきゃ」「ちゃんと食べさせなきゃ」

その思いがプレッシャーになって、自分が疲れてしまっていませんか?

たまにはコンビニのおにぎりとインスタント味噌汁でも十分です。

愛情は、メニューの豪華さではなく、「今日はこれでいこう」と、自分を責めずに選んだそのやさしさに、ちゃんと宿ります。

大切なのは、無理をして毎日頑張ることではなく、無理をしない選択を許せることなんです。

言葉よりもそばにいるを選ぶ

励まそうとしてもうまく言葉が出てこなかったり、何を話しても反応が薄かったりすると、「どう接したらいいのか分からない」と悩むこともあると思います。

しかしうつ病の人にとって、言葉以上に安心できる存在が近くにいることが支えになります。

- テレビをぼんやり見る

- 一緒にお茶を飲む

- 何も話さなくても、同じ空間にいる

それだけで「ひとりじゃない」と感じられることが、心の回復の力になります。

「今日は何もしない日」を家族でつくる

ときには、「なにもしない」を家族の中であえて選ぶ日があってもいいんです。

掃除も洗濯も、やらなきゃいけないことが山積みだったとしても、「今日は、みんなでのんびりしよう」と自分に休む許可を出すことは、とても大切なケアです。

うつ病を抱える本人にとっても、「休んでいいんだ」「がんばらなくても責められないんだ」という経験は、安心感や自己肯定感につながっていきます。

家族が走り回っている傍らでゆっくり休むなんて、考えてみたら無理な話ですもんね。

できないことは外に頼る(医療・福祉・家事代行など)

あなたひとりで、全部を抱える必要はありません。

- 訪問看護や相談支援専門員

- 自治体の家族支援窓口

- ヘルパーや家事代行

- 精神保健福祉センター

- オンラインカウンセリング など

いまの自分には無理だと思うことこそ、外の手を借りるべきタイミングなのです。

「頼るのが苦手」という方ほど、一度でいいから試してみてください。

支えられることで、あなたの中に少しだけ余裕が戻ってきたら、それはきっと、家族にとってもかけがえのないプラスになります。

手抜き出来た!ケース事例のご紹介

ごはんづくりのプレッシャーから解放されて、笑顔が戻った

■40代女性・夫がうつ病に

夫がうつになってから、3食きちんと作らなきゃと気を張っていたけど、正直きつくて…。

ある日「今日は冷凍チャーハンでいい?」って聞いてみたら、夫が「あ、それ好き」とポツリ。

肩の力が抜けて、気がついたら2人でちょっと笑ってた。

ちゃんとしなきゃって思い込みが、私自身を追い詰めてたんだなって思いました。

そばにいるだけを選んだら、ふたりの空気が変わった

■30代女性・弟がうつ病に

なんとか元気づけたくて毎日声をかけてたけど、あるとき弟に「無理して返事しなくていいよ」と言ったんです。

それからは、無理に話しかけずに、同じ部屋で静かに本を読んだり、スマホを見てるだけ。

数日後、弟のほうから「その漫画、面白い?」ってぽつんと話しかけてくれて…

「話さなくても一緒にいられる安心感」ってこういうことか、と思いました。

家事代行を使ったら、久しぶりに深呼吸できた

■50代男性・娘がうつ病に

家事も仕事も全部自分で回そうとしていたけど、だんだん体が重くなって…。

思い切って、週に一度だけ掃除と洗濯を家事代行に頼んでみたんです。

最初は「甘えじゃないか?」と罪悪感もあったけど、その時間で散歩したり、自分の時間ができたことで、娘とちゃんと向き合える余裕が戻ってきた感じがしました。

家族自身の心のケアも忘れずに

うつ病の家族を支える自分自身が、「自分のことは後回し」になっていませんか?

毎日気を張って、感情を抑えて、なんとか頑張り続けて。

気づいたら、自分の心がすり減っていること、あると思います。

でも忘れないでほしいんです。

支える側の私たちケアラーにも、支えが必要です。

「つらい」と言ってもいい場所はありますか?

「私まで弱音を吐いたらダメ」

「私がしっかりしなきゃ」

そんなふうに自分を奮い立たせている方も多いでしょう。

でも、私たちのつらさも、きちんと誰かに聞いてもらっていいんです。

我慢を続けることで心にフタをし続けると、やがて「気づいたときには自分が限界だった」ということにもなりかねません。

- 気兼ねなく本音を話せる友人

- 同じ立場にいる家族会や当事者会

- 第三者の専門家(カウンセラー、支援者)

そんな場が、疲れた私たち家族の心の逃げ場になってくれます。

「誰にも言えない気持ちがある」

「自分のケアって、どうやったらいいか分からない」

そんなときは、話してもいい場所を持つことから始めてみてください。

誰かに頼ること=弱さではなく、生き延びるための強さ

支援を受けること、助けを求めることを「甘え」や「逃げ」だと感じる方も少なくありません。

特に家族を守ろうとするほど、頼ることに罪悪感を抱いてしまう人もいます。

でも、本当に強い人は、ひとりで頑張らない力を持っている人です。

助けを借りることは、自分を守る方法であり、結果的にそれが、うつ病のご家族を安定して支えられる土台になります。

あなたの心が少しでも軽くなるように。

今日という日を、ちょっとだけラクに過ごせるように。

「ひとりじゃない」と感じられる選択肢を、自分にも与えてあげてくださいね。

≪お勧めブログ≫ 甘える力 -頼れない大人へー

おわりに:あなたの余裕が、回復への道を照らす

「支える」って、どうしても「がんばること」とセットで考えてしまいがちです。しかし本当の意味で誰かと一緒に生きていくためには、自分の心と体を守るゆるさがとても大切です。

完璧じゃなくていい。

うまくできない日があっていい。

手を抜くことは、サボりじゃなくて、愛のかたちのひとつなんです。

今日このブログを読んでくださったあなたが、ほんの少しでも「ホッとした」「ちょっと気がラクになった」と感じてくれていたら、とても嬉しいです。

どうかこれからも、自分を大切にしながら、あなたらしく「一緒に生きるケア」を続けていけますように。

にしおかより🌿

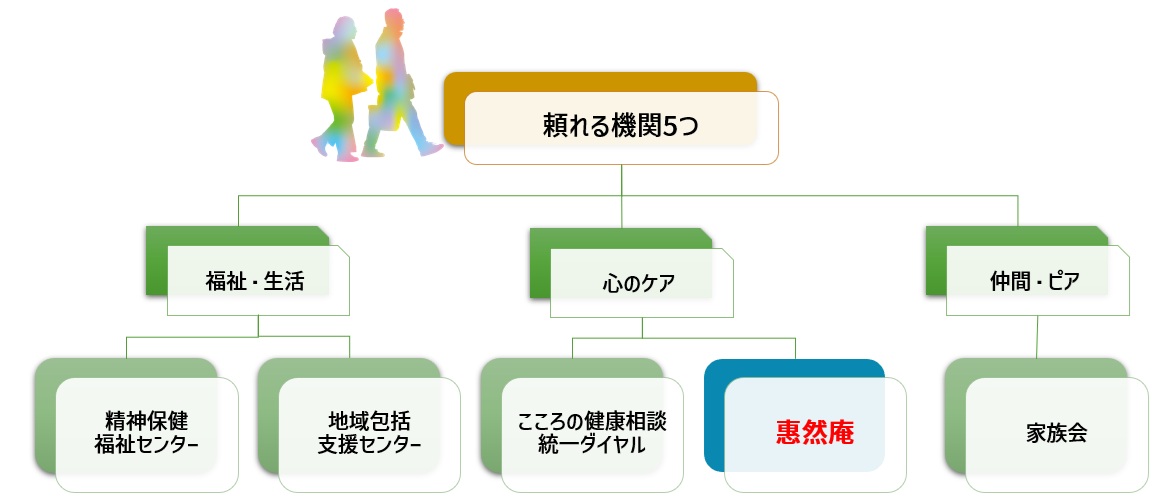

【補足】困ったときは、一人で抱え込まずに相談してください

あなた自身の心のケアも、回復への大切な一歩です。

以下の機関では、家族の立場での相談や生活支援についても受け付けています。

◆精神保健福祉センター(全国各地)

-各都道府県に設置されている公的な相談窓口です

-うつ病を含むメンタルヘルス全般の相談が可能

-ご家族からの相談も歓迎されています

-🔍「〇〇県精神保健福祉センター」で検索すると、所在地と連絡先が見つかります

◆地域包括支援センター(高齢者の家族支援も含む)

-高齢の家族をケアしている方にも心強い味方

-医療・福祉・介護の相談がワンストップで可能

-地域の福祉資源や家事代行・訪問支援サービスの紹介も

◆こころの健康相談統一ダイヤル(厚生労働省)

-【電話】0570-064-556(ご相談はお住まいの地域につながります)

相談可能日:月曜日~金曜日

相談可能時間:18時30分~22時30分(22時まで受付)

-こころの不調やメンタルケアについて全国共通で相談可能

◆家族会(精神障がい者の家族を支える団体)

-精神疾患をもつ人の家族が集まり、情報共有や支え合いをしています

-全国に支部があり、月例会なども開催(オンライン対応のところも)

-🔍「家族会 うつ病」や「〇〇県 精神疾患 家族会」で検索

◇支える家族専門のカウンセリング:惠然庵

–無料Zoomセミナーを定期開催しています(コミュニケーション、セルフケアなど)

–メルマガ登録で、心のケア情報をお届けします(登録特典:『共倒れを防ぐ5つのセルフケアワーク』PDFプレゼント中)

自分の限界を知り、助けを求めることは、弱さではなく生きる知恵です。

支援を受けながら、少しずつ「あなたの時間」を取り戻していきましょう。