他人の期待に応えすぎて疲れていませんか?―「いい人疲れ」の正体と、その背景にある不安

<気づけば「誰かのため」に生きている>

他人の期待を意識しない人はいないでしょう。

義務、役割として意識することもあるし、それ以外でも「その場の状況」から「どう振舞うことを求められているのか」を考えます。いわゆる「空気を読む」という行為ですね。

必要な場面で時折スキルとして用いるならまだしも、常に・いつでも他人の期待を第一条件に行動するようになると危険です。

気付けば「どうしてこんなに疲れるんだろう」と、理由の分からない疲労と無気力に悩まされるようになります。

と言っても他人の期待を一切無視して振舞うことも、現実的ではないですよね。

今回の記事では、他人の期待を意識しすぎるゆえの「いい人疲れ」の正体について解説いたします。

目次

- 「いい人」でいようとするのは、悪いこと?

- 他人の期待に応えすぎる背景にある“見捨てられ不安”と承認欲求

- 「わたし」がどうしたいか、考えたことありますか?

- まとめ|“いい人”じゃなくて、“自分”で生きよう

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

「いい人」でいようとするのは、悪いこと?

①他人の期待に応えようとするのはなぜか

他人の期待に応えることは、基本的に良いことですよね。だからそれをしてくれる人は「いい人」と周りから目されます。

じゃあどんどんやればいい! のかというと、そうでもないです。

なぜならば、期待に応える側が疲弊するからです。

これは皆さんも経験があるのではないでしょうか。

例えば初めて顔を合わせる人が集まる場へに参加したとき。

初対面ですからどんな人がいるか分かりません。相手も自分のことを知りません。多くの人が緊張する場面です。

なんとか無難に乗り切りたい、今後のためにはいい印象を残したいと考えますよね。

そこで「他人の期待」にがっつり応えると、やり方によってはその後の行動に大きく影響してきます。

「周りに良い印象を与えたい」ことが目的の「他人の期待」に応える行動ですから、いつか自分の権利や主張を曲げたり削ったりする場面が増えていくのです。

②他人の期待に応え続けることのメリットとデメリット

他人の期待に応える、というのは、一時的な行為か、常にそうするのか、で、メリットとデメリットが分かれます。

一時的に応えることは、特にデメリットはありません。

例えば街の中で道案内したり、電車で席を譲ることなどがここに当てはまります。

期待を満たしてもらった相手も、他人の期待を満たすことが出来た自分も満足できます。

問題は「他人の期待に応え続けている」場合です。

メリットとしては、「他人の期待を察してそれに応えてくれる人」という好ましい評価が定着することです。

デメリットとしては自己犠牲、過剰適応になりかねないことです。

「他人の期待」に応えることだけを必要以上に意識すれば、どうしても「自分の期待」は脇へ追いやられます。

必要な場面だけでなくいつでも「他人の期待には応えなければならない」と思いすぎて、自分の欲求を満たし、尊厳を守り、ケアすることがおろそかになります。

結果として心身のバランスが崩れ、病気になったり、自己肯定感が低下して、自己否定傾向が強まってしまうのです。

【プチ診断】あなたは“いい人疲れ”していませんか?

次の項目に、あてはまるものがいくつありますか?

(3つ以上あてはまったら、少し立ち止まって自分をいたわってみてください)

- 人に頼まれると、断るのが苦手だ

- 誰かの機嫌が悪いと「自分のせいかも」と感じる

- 「ちゃんとしているね」と言われることが多い

- 自分の本音より、相手の期待を優先してしまう

- 本当は疲れているのに、つい無理して頑張ってしまう

他人の期待に応えすぎる背景にある“見捨てられ不安”と承認欲求

①「嫌われたくない」「役に立たないと意味がない」恐怖とは

見捨てられ不安とは、「自分が大切にしている人に見放されるのではないか」「嫌われて、関係が終わってしまうのではないか」という強い恐れや不安のことです。

多くは幼少期に親や周りの大人との関係性が不安定だった場合に抱えやすい特徴です。

「いい子でいなければ捨てられる、嫌われる」のような不安を、大人になっても消えずに持ち続けています。

大人にとっての「いい子」とは、「周りにとって役に立つ人間」です。

周りの期待に応えすぎてしまう人は、今でも心のどこかで「見捨てられたらどうしよう」という不安を他者に対して抱き続けている方が多いと言えるでしょう。

②承認欲求との関係

もう一つ、他人の期待に応えすぎる背景には「承認欲求」があります。

承認欲求は、最近は違う意味を持って独り歩きしている感がありますが、本来はマズローの欲求階層説のうちの下から4番目に位置する、欠くことのできない基本的欲求の一つです。

「わたしはここにいていい」と感じたい心の欲求のことです。

まずは他者から褒められる経験をすることで、「自分には価値がある」と感じることが出来るようになり、他者の評価が無くても自分で自分を評価し大切にすることが出来るようになります。つまり2段階で満たされるのが承認欲求です。

この最初の段階から卒業できないまま「もっと他人の期待に応えなければ」ともがき続けてしまうことで、やり過ぎてしまい、いつでもどこでも自分の欲求は後回しにして他者の期待を満たすことに奔走してしまうようになるのです。

<おすすめ記事>期待に応えようとしすぎる心理

「わたし」がどうしたいか、考えたことありますか?

①自分の感情や希望がわからなくなる理由

他人の期待に応えすぎることで「自分」が後回しになることがデメリット、とお伝えしました。

どうして自分の感情や希望が分からなくなってしまうのでしょう。

他人の期待に応えなきゃ、と思いつつ、自分が本当はどうしたいのか、をしっかりつかんでいれば、自己喪失のような事態に陥ることは避けられるはずです。

分からなくなる、というより、自分の感情・欲求・願望を認識し表現することは「悪」「罪」と思っているのではないでしょうか。

子どもの頃を思い出してください。自分が「〇〇したい!」と主張したときの大人の困った顔、反面誰かのために自分のものを譲ってあげた時の大人の満足気な顔。

そうです、自分の欲求は、あまり出してはいけないものだ、と教え込まれてきたのです。

ならば、分からなかったり弱々しかったり、同時に「他人の期待」が存在すれば自分の欲求を引っ込めてしまうのは仕方がないこと、と言っていいでしょう。

②他人軸で生きていると起こる3つのこと

「自分軸」という言葉を聞いたことがあると思います。私もよくブログで発信しています。

自分軸とは「私は○○な人間だから、それを実現する生き方をする」と宣言する、人生の方向性を示すものです。道に迷ったときのコンパスのようなものですね。

自分軸を持っている人は、常にこれを基準に選択し、判断し、実行します。自分軸とは表面的で瞬間的な欲求ではなく生きる上での根本にかかわる価値観ですから、ワガママや身勝手とは次元が異なります。他者を押しのけたり傷つけたり犠牲にするものではありません。

この自分軸、自分が覚悟を決めて選んだ方向性とは別の判断軸が「他人軸」です。

他人が「こうしたほうがいいよ」と言ったルール・概念・倫理観に沿って選択・行動することです。

他人軸で生きていると、どんなことが起こるでしょう。

まず、結果に対して責任を取ることが出来ません。何故そうしたか、の根拠が自分の中に無いからです。想定の範囲内、または自分にとって喜ばしい結果以外は受け入れられなくなります。

そうすると当然「逃げる」ことになります。他人軸で選んだ、とは周囲は考えませんから、周りからすると「自分がやったことの責任を取らない人だ」と評価されます。

そうすると尚更ネガティブな結果を避けるようになります。ほんの少しでもネガティブ要素が見えた段階で足が止まってしまいます。その結果、何も行動が出来なくなり、活動も成長もストップしてしまいます。

「生きる」ことが出来なくなってしまうのです。

これが他人軸で生きる怖さです。

<おすすめ記事>人に振り回されることが辛いー自分の内面に気づいて癒す

③「わたしの声」に耳をすませる練習をしよう

先ほど「自分の欲求を表現することに慣れていないせい」という話をしました。では、これに慣れていきましょう。

その最初のステップとして「わたしの声」、自分の心が感じていることを自分で認識するスキルを高めていきましょう。

そのためのワークを以下にご紹介いたします。

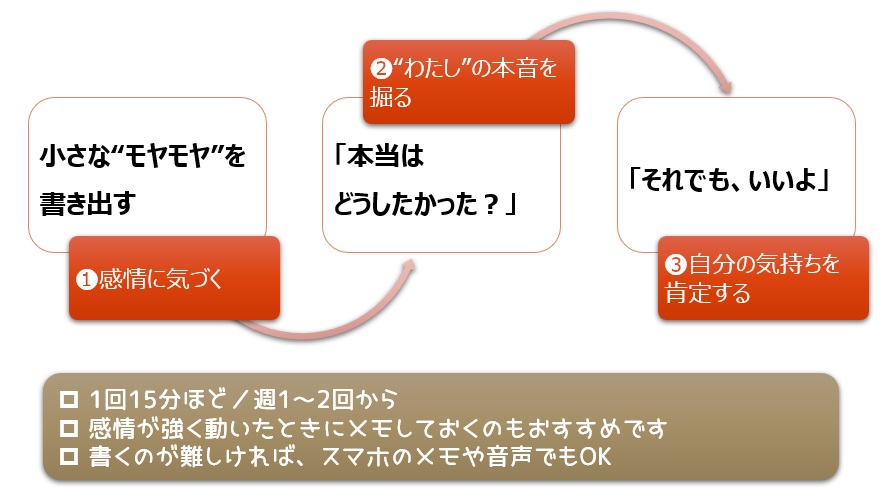

<“わたし”の声に耳をすませるための3ステップワーク>

【STEP1】感情に気づく:小さな“モヤモヤ”を書き出す

📓ワーク:「最近あった、ちょっとモヤっとした出来事を3つ思い出してみましょう」

例:

・LINEの返信が遅くて、なんとなくイライラした

・上司に頼まれて断れず、モヤモヤした

・子どもに言いすぎて、あとで自己嫌悪になった

🌱書き出すことで、感情の存在に気づく土台ができます。

- 【STEP1】感情に気づく:小さな“モヤモヤ”を書き出す

- 📓ワーク:最近あった、ちょっとモヤっとした出来事を3つ思い出してみましょう

<例>

・LINEの返信が遅くて、なんとなくイライラした

・上司に頼まれて断れず、モヤモヤした

・子どもに言いすぎて、あとで自己嫌悪になった

🌱書き出すことで、感情の存在に気づく土台ができます。

- 【STEP2】“わたし”の本音を掘る:「本当はどうしたかった?」

- 📓ワーク:STEP1で書いた出来事ごとに、自分の「本当はどうしたかった?」を問いかけてみましょう。

<例>

・LINEの件→「本当は、ちゃんと向き合ってくれてるって安心したかった」

・頼まれごと→「本当は、その日は休みたかった。自分の予定を優先したかった」

・子どもに言いすぎた→「本当は落ち着いて話したかった。伝え方を変えたかった」

🌱ここで、自分の「願い」や「欲求」に気づけるようになります。

- 【STEP3】自分の気持ちを肯定する:「それでも、いいよ」

- 📓ワーク:STEP2で出てきた気持ちに対して、やさしい言葉をかけてみましょう。

<例>

「そっか、安心したかったんだね。そう思うの、自然なことだよ」

「自分の予定も大切にしたいと思ったんだね。それでいい」

「うまくできなかったとしても、気持ちはちゃんとあった。それで十分」

🌱このステップが、「わたしはどうしたい?」に耳を傾ける第一歩になります。

【ワークをするタイミング・頻度】

- 1回15分ほど/週1~2回から

- 感情が強く動いたときにメモしておくのもおすすめです

- 書くのが難しければ、スマホのメモや音声でもOK

このワークの目的は、「いい/悪い」で判断するのではなく、ただ“わたし”の内側で起きていることを知ってあげることです。

「どう感じたか?」「何を望んだか?」に気づくことが、やがて“他人の期待”ではなく“自分の感情”を軸にした選択につながっていきます。

まとめ|“いい人”じゃなくて、“自分”で生きよう

他人の期待に応えること自体は悪いことではありません。

ただ、それが「常に・無意識に」続いていると、自分の気持ちや欲求が置き去りにされ、心の疲弊や自己喪失につながってしまいます。

背景にある「見捨てられ不安」や「承認欲求」は、誰もが持つ自然な感情です。

でもそれに振り回されすぎると、自分らしさが見えなくなっていきます。

だからこそ、自分の感情に気づき、自分で自分を認める力、“自分軸”を取り戻すことが大切です。

他人の声ではなく、「わたしはどうしたい?」という内なる声に耳をすませる練習から始めてみましょう。

無理をして頑張りすぎてきたあなた自身を、少しずついたわる時間を持ってあげてください。

それは、自分を取り戻す大切な一歩になるはずです。

この記事が少しでもあなたの心を軽くするヒントになれば幸いです。よかったら、3ステップワークを今夜5分だけ試してみませんか?