自己理解が人生を変える―内省で見つける自分の軸

自己理解、つまり自分を知る、ということはどういうことかと思いますか?

「自分のことだから当然自分でよく分かっている」と思うでしょうし、その反面「周りの人は自分をよく分かってくれない」という不満もあると思います。

なぜ周りはこちらのことを分かってくれないと感じるのか。

それは私たちが自分自身を分かっていない、つまり自己理解が十分でないためでもあるのです。

この記事では、分かっているつもりの自分をどうすれば「理解」するに至るのか、そうすることでどんなメリットがあるのか、自己理解するための方法についてを、分かりやすく解説いたします。

目次

- 自己理解とは何か

- 自己理解を深める方法の全体像

- 自己理解の方法としての「内省」

- 内省が役立つ場面

- 内省を通じて得られるメリット

- 初心者向け「内省」の実践方法

- よくあるつまずきとその対処法

- まとめ

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

自己理解とは何か

①自己理解って、なに?

まず、自己理解って何でしょうか。言葉の通りだと「自己を理解する」ですよね。

ではこの「自己」って何を指すのでしょうか。これが人によってバラバラだと思います。

自己理解がさす「自己」とは、自分の感情・思考・価値観のことです。これを自分でしっかり把握することを「自己理解」と呼びます。

②自己分析との違いは?

近い言葉で「自己分析」もありますね。これと自己理解の違いは何だと思いますか?

簡単に言うと自己分析は「評価」で、自己理解は「受容」です。

自分自身を知る、と言うところまでは一緒です。

知ったものを「良い・悪い」などに分類するのが自己分析です。

対して自己理解は、知った要素を「受け入れる」ほうへ進んでいきます。

③自己理解がもたらす効果

自分を知って受け入れる自己理解をすることで、どんな効果があるでしょうか。

まず自己肯定感が高まります。

自己肯定感も漠然とした概念ですが、「自分自身を受け入れて前向きに捉えることが出来る感覚」ですね。

自分がやったこと・感じたこと・考えたことが全てポジティブな結果になるとは限りません。それも含めて「自分の一部」として受け入れて「ではこれからどうするか」と未来へ能動的に向き合うことが出来ます。

そのためにはまず自分自身を「良い・悪い」と評価することなく、「そこにある自分を理解して受け入れる」ことが必要になります。

そして人間関係に柔軟さを持つことができます。

自分を理解して受け入れるとは、つまり「人間とはどんな存在か」を知ることに他なりません。

自分自身が矛盾や葛藤を内に含んでいて、それでも必要な行動をとれること、選択した結果が必ずしも成功するわけではないけれど、それも乗り越えられることを体験すると「他の人も同じだ」と共感することができます。

相手に対して決めつける姿勢が無くなり、状況や背景に応じてフレキシブルに対応することが出来ます。

更に意思決定に「自分らしさ」が加わります。

自分を理解し受け入れているので「今どう判断することが自分にとって利益があるのか」という視点から考えることが出来ます。

そうすると他者の意見や社会の風潮に必要以上に流されることが無くなります。

自己理解を深める方法の全体像

自己理解を深めるためには、いくつか方法があります。

まず一番手軽なのは「書く」ことです。

自分が考えていること、思ったこと、感じたことを思いついたままどんどんノートに書きだします。

書いていくうちに想定しなかったような自分の考えが引っ張り出されることがあります。

それは決して思いつきなどではなく、表面上の感情に目を取られて気づいていなかった深層心理です。

これを繰り返すことで「私は本当はこんなことを考えていたんだ」と、自分の本心を知ることができます。

二つ目は「他人の意見を聞く」ことです。

これは人によっては勇気が要ることかもしれません。なぜなら他人は必ずしもこちらにとって都合のいいことを言ってくれるとは限らないからです。

それでも他人の意見は自己理解にとても役に立ちます。自分では気づかない点を指摘してくれるからです。

中には「え?」と怪訝に思ってしまう言葉もあるかもしれません。ですが「自己理解のため」として、裏の感情を読み取ろうとせず、情報として取り入れましょう。

三つ目は心理テストの活用です。

色んな心理テストがありますが、おすすめは交流分析の「エゴグラム」です。

エゴグラムは、「交流分析(Transactional Analysis, TA)」という心理学理論をベースにした性格・行動パターンの診断ツールです。

5つの自我状態の高低を分析することで、自分の傾向を知ることが出来ます。

<おすすめサイト>5分でできるエゴグラムセルフチェック2024(厚生労働省)

これらは普段の生活の中で活用できる自己理解の手法です。どれも1回は使ったことがあるかと思います。

これらを元に、さらに深く自分を「知る」ことが、本当の自己理解、自己受容へつながります。

それが「内省」です。

自己理解の方法としての「内省」

自己理解を深めるための方法のひとつが「内省」です。

内省とは、簡単にいえば「自分の内側を観察する行為」のことです。

日常生活の中で自然に行っていることもありますが、意識して取り組むことで自己理解の大きな助けとなります。

心理学の分野では「セルフリフレクション(self-reflection)」と呼ばれ、自分の思考や感情、行動を客観的に振り返る方法として研究が進められてきました。

例えば「なぜあの時、あの言葉に強く反応したのだろう?」と問い直すことで、潜在的な価値観や思い込みに気づけるのです。

一方、東洋的な考え方では「内観」という言葉があります。

これは禅や修行の文脈でも使われ、「自分の心を内側から見つめる」ことを通して、本来の自分や他者とのつながりを理解する実践です。

心理学的なセルフリフレクションが分析的であるのに対し、東洋的な内観は体験的・感覚的な側面が強いといえます。

さらに日本で実践されている内観療法の視点を取り入れると、内観は自己理解を深める具体的な方法として体系化されます。

内観療法は、仏教的な価値観をもとに自分の過去の経験や人間関係を振り返り、「自分は誰からどんな恩恵を受け、誰にどんな迷惑をかけたか」を順序立てて内側から見つめるワークです。

これにより、自己への洞察だけでなく感謝の心や他者への理解も同時に育まれます。内観療法は専門施設での実施が中心ですが、日常でも「過去の出来事や対人関係を順番に振り返る」簡易的な方法として応用可能です。

このような内省は、自己理解の基盤をつくるうえで非常に有効です。

外からの評価や他者の意見だけに頼るのではなく、自分の内側にある「本音」や「価値観」に触れることができるからです。

内省を通じて「私は何を大切にしているのか」「どういうときに安心するのか」といった軸が見えてくると、迷ったときにも自分らしい選択をしやすくなります。

つまり、内省は単なる振り返りではなく、自己理解の土台を築く実践なのです。

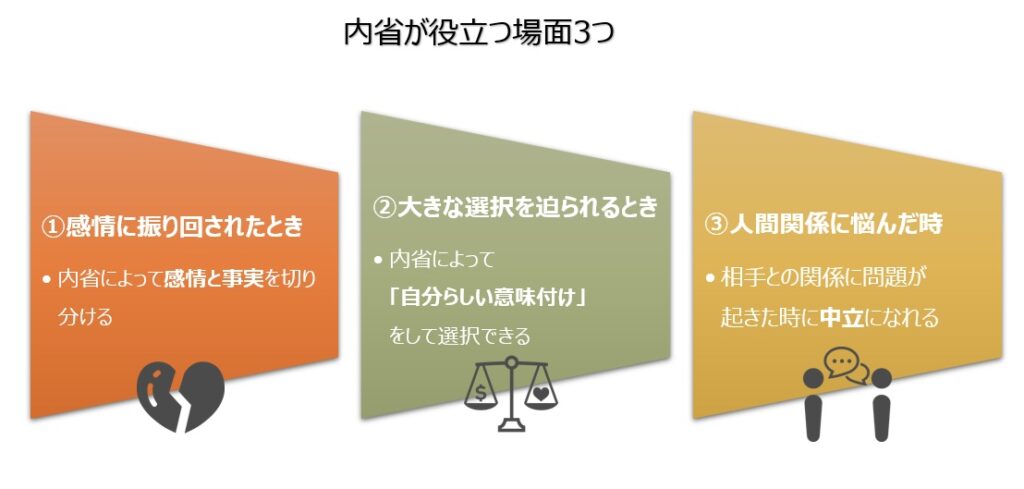

内省が役立つ場面

普段あまり聞き慣れない「内省」ですが、やってみると日常生活で活用出来ることが多いです。

①感情に振り回されたとき

例えば怒り、焦り、羞恥、孤独のような感情はとても強力で私たちの心の余裕を簡単に奪っていきます。なぜなら他者が関わっているからです。

あの人のせいで「腹が立つ」「急がなきゃ」「恥をかかされた」「私だけ仲間外れだ」のように感じてしまいやすいので、その矛先が外へ向きがちです。

そうすると後々になって人間関係にダメージを残すことになりかねません。

現実の原因がどこにあるか、は一旦横へ置いて、落ち着いて対処するためには感情を沈める必要があります。

内省は自分の内側を見る作業で、感情とはまさに自分の内側から発するものです。

「今、自分は◇◇を感じている。その理由は○○さんに××と言われたからだ。私は△△に価値を置いているのだから、○○さんの意見に◇◇を感じるのは不思議ではない」

そう考えることで、感情に支配されず距離を置くことが出来るようになります。

②大きな選択を迫られるとき

例えば転職、転居、結婚、独立などは人生の中でそんなに何度も経験しないくらい大きな選択です。自分の人生を大きく左右するでしょう。

そんなときでも、自己理解が進んでいないと「他の人ならどうするんだろう」と外を見てしまうことも少なくありません。しかし他人の選択=自分の正解ではありませんよね。なぜなら自分と他人は別の人間だからです。

自分の人生を左右する問題だからこそ、内省で自分の内側を観察、分析し、感じたことを意味付けして「ではどうするか」という答えを自分の内側から出す必要があります。

③人間関係に悩んだ時

人間関係は悩みごとの塊ですよね。親、職場、友人、パートナーなど、何かしら悩みを抱えていると思います。

この時内省が出来るかどうかで、その後の展開も変わっていきます。

内省せず相手との関係だけを重視すると、相手の機嫌や感情に合わせる状況が増えていきます。その場は丸く収まるかもしれませんが自分側の不満が残ります。

内省してから相手との向き合い方を考えると、自分が本当はどうしたいのか、を受け入れたうえでコミュニケーションをとることが出来るので、相手にだけ振り回されることが無くなります。

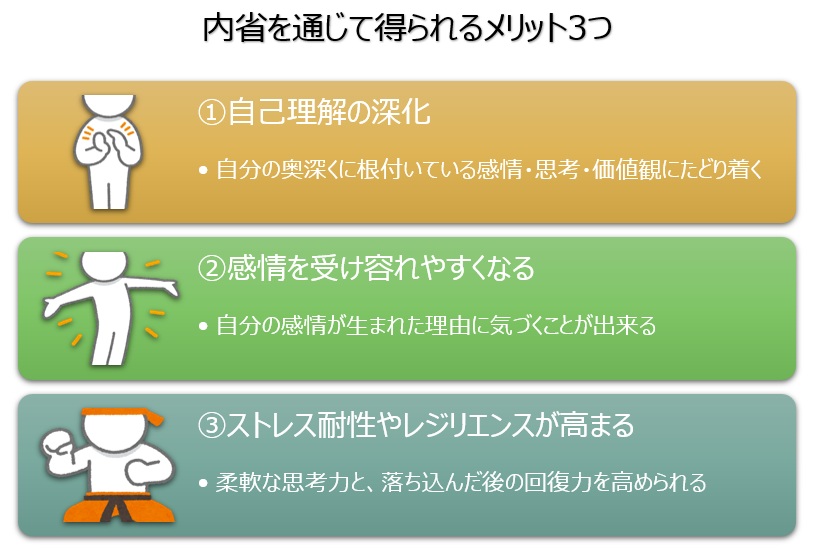

内省を通じて得られるメリット

さらに、内省を習慣化することでのメリットもあります。

①自己理解の深化

これは今回の一番のテーマでもあります。

自己理解とは「自分の感情・思考・価値観を自分でしっかり把握する」こと、とお話しました。

例えば自分の感情。これも表面的・一時的なものから、自分の奥深くに根付いているものまで強度・深度は様々です。

一時的な感情なら自然と消滅します。それとは別にずっと自分の中から消えない感情・思考を、内省によって掴むことができます。

ここで掴んだ深い感情は、これから生きていく上での指針「自分軸」にも大いに関わってくる大事な要素です。

②感情を受け容れやすくなる

特にネガティブな感情は受け入れるのが難しいですよね。感じていることそのものが辛いし、それによって今後自分にどんな影響が出るのかを想像して怖くなることもあるでしょう。

それは感情が「どこから来たものか」に納得がいかないからです。

たとえば「子どもに反抗されて腹が立った」とします。反面「子供に対して本気で腹を立てるなんて」と自分の感情を否定したくもなります。

「怒るべきではない」と考えてしまうと、逆にその怒りは行き場を失ったままくすぶります。数分後子どもの顔を見た瞬間再燃するかもしれません。

ここで「べきではない」ではなく「なぜ自分は腹を立てたのだろう」と内省することで、自分なりの理由が見えてきます。

「子供に○○をしなさいと言ったら嫌だと癇癪を起された。言うことを聞かないことに瞬間的に腹が立ったが、本当は自分の思いやりが伝わらなかったことが悲しかったのだ」

と結論づけたら、もっと建設的で具体的な対処方法を思いつくことが出来るでしょう。

③ストレス耐性やレジリエンスが高まる

内省とは、心のどの部分に対しても実践することができます。

感情:怒り・悲しみ・喜びのような日常的な感情。その理由

思考:自分の考えや判断の癖をしり、偏りがないかを振り返る

行動:自分の行動の背景にどんな心理が働いているか、を考える

価値観:いつも何を重視して判断・選択・行動しているのか、を知る

これらに対して内省を行うことで、相反する心情や状況によるストレスを緩和し、落ち込んだ時の回復力(レジリエンス)を高めることが出来ます。

自分は何からどんな感情を得てどう考えて判断しているのか、を知って受け入れることが出来ると、柔軟な思考力が高まるのです。

初心者向け「内省」の実践方法

内省を効果的に行うためには、ただ振り返るだけでなく、

観察(Observe)→分析(Analyze)→意味づけ(Interpret)→統合(Integrate)

の4つのステップを踏むことが大切です。

ここでは、初心者でも取り入れやすい方法を紹介しながら、それぞれのステップをどう進めるかを解説します。

①毎日の振り返り(ジャーナリング)

最もシンプルで効果的なのが、ノートやスマホにその日の出来事や感じたことを書き出す「ジャーナリング」です。

ポイントは、文章として整える必要はなく、思いついたことをそのまま書くこと。

例えば「今日は疲れた」「あの人の言葉が嬉しかった」と短くても構いません。

そして「書いたものは人に見せない」です。人に見せることを少しでも意識したら本心と向き合う内省にはなりません。

書くことで頭の中の感情や考えが整理され、客観的に自分を見つめられるようになります。

【内省&ジャーナリング】

方法:1日5分、頭に浮かんだことや今日の出来事をノートに書き出します。

観察:その日あった出来事や感情をありのまま書く

分析:なぜその感情が出てきたのか理由を探る

意味づけ:それが自分にどんな影響を与えているのか考える

統合:次に活かせる気づきや今後の行動をメモする

≪おすすめコラム≫自己受容の効果とは -自分の苦しさの解決のカギは「自分」

②感情のラベリング

「今、自分はどんな気持ちを抱いているのか?」に名前をつける練習です。

たとえば、漠然としたモヤモヤを「不安」「寂しさ」「怒り」と具体的に言葉に置き換えてみます。

感情にラベルを貼るだけで、心が落ち着き、感情に振り回されにくくなります。

【内省&ラベリング】

方法:モヤモヤしたときに、自分の感情を具体的な言葉に置き換えます。

観察:今の気持ちを「不安」「焦り」「悲しみ」などにラベルづけする

分析:その感情が出てきたきっかけを探る

意味づけ:その感情が自分に伝えようとしているメッセージを考える

統合:そのサインを受けて、自分がどう行動するかを決める

③体の感覚に注目するワーク

心の状態は、体の反応に表れやすいものです。

「不安を感じると胸がドキドキする」「緊張すると肩がこわばる」など、体のサインに意識を向けてみましょう。

体から心にアプローチすることで、自分の感情の背景が見えやすくなります。

【内省&身体の感覚】

方法:静かな場所で目を閉じ、呼吸や体の感覚に意識を向けます。

観察:胸の重さ、肩のこわばり、胃の緊張などを感じ取る

分析:その感覚がどの感情と結びついているか探る

意味づけ:体が伝えている「ストレス」「安心」などのメッセージを理解する

統合:必要なら深呼吸や休息をとるなど、体に優しい行動を取る

≪おすすめコラム≫どっちつかずな状態を耐える力~フォーカシングのススメ~

④自然の中で一人の時間を持つ

散歩や森林浴など、自然の中で静かに過ごす時間も立派な内省の方法です。

スマホや人間関係から一時的に距離をとることで、心が落ち着き、自分の内側に耳を傾けやすくなります。

「自然の中でふと浮かんだ考え」が、本音に近い気づきになることも少なくありません。

【内省&自然の中で過ごす】

方法:散歩やカフェで一人の時間を持ち、思考や感情を眺めます。

観察:頭に浮かぶ考えや気持ちをそのまま受け止める

分析:それらがどこから来ているのか、背景を整理する

意味づけ:そこに自分の価値観や大切にしていることを見出す

統合:気づきを日常の選択や行動に反映する

これらの方法を「1日5分」から始めるだけでも、少しずつ自分の感情や思考のパターンが見えてきます。

完璧を目指さず、できる範囲で気軽に続けることが、内省を習慣にする第一歩です。

よくあるつまずきとその対処法

内省は自己理解を深めるうえでとても役立ちますが、取り組んでいく中で「思ったように進まない」「かえって苦しくなる」と感じることもあります。

ここでは、多くの人が陥りやすい3つのつまずきと、その対処法をご紹介します。

①「考えすぎてしまう」問題

内省を始めると、ついあれこれ深掘りしすぎて頭の中がぐるぐるしてしまうことがあります。

これは「反芻思考」と呼ばれる状態で、むしろストレスを増やしてしまう可能性があります。

そんなときは、時間を区切るのがおすすめです。

例えば「今日の振り返りは10分だけ」と決めて取り組むと、考えすぎの悪循環を防げます。

②ネガティブな感情と向き合う怖さ

内省をしていると、不安や怒り、寂しさといったネガティブな感情に出会うことがあるでしょう。

「怖い」「避けたい」と感じるのは自然な反応です。

大切なのは、無理に克服しようとせず、「ただそこにある」と認めることです。

感情に名前をつけてノートに書くだけでも、少し距離をとって眺められるようになります。

③正解を求めすぎる落とし穴

内省を「正しい答えを見つける作業」と捉えてしまうと、うまく答えが出せないときに挫折感を味わいやすくなります。

ですが、内省はテストではありません。

大事なのは「気づきを少しずつ積み重ねること」です。正解を出すのではなく、「自分の内側を知るプロセスそのもの」を楽しむように意識してみましょう。

これらのつまずきを知っておくだけで、内省を続けやすくなります。

「うまくいかなくても、それも気づき」と捉える姿勢が、自己理解を深める大きな力になります。

まとめ

自己理解とは、自分の感情・思考・価値観を把握し、良し悪しの評価ではなく「そのまま受け入れる」ことです。

自己理解が深まると、自己肯定感が高まり、人間関係に柔軟さが生まれ、意思決定にも「自分らしさ」を反映できるようになります。

そのための方法として「書くこと」「他人の意見を聞くこと」「心理テスト」「内省」などが挙げられます。

特に内省は、自分の内側を見つめ直す実践であり、ネガティブな感情を整理したり、大きな選択に迷ったときに自分の軸を確認したりする助けになります。

日々の小さな振り返りを積み重ねることで、心の奥にある「本音」や「大切にしたい価値観」に触れられ、より納得感を持って生きることができるでしょう。

完璧さを求めず、自分に合った方法を少しずつ取り入れることが、自己理解を深める第一歩です。

“自己理解が人生を変える―内省で見つける自分の軸” に対して1件のコメントがあります。