自己否定の思考パターンをやさしく手放す方法 ー「どうせ私なんて」から卒業しよう

「なんでこんな自分なんだろう」「頑張ってるのに、まだ足りない気がする」

そんなふうに、心の中で自分を責め続けていませんか?

この記事では、「自己否定」の正体とその背景にある心理、そしてやさしく自己肯定感を育てていく方法についてお伝えします。

自分を責める癖に気づき、少しずつ自分と仲直りしていくためのヒントを、ワーク形式でご紹介しています。

読み終えたときに、「わたしにもできるかもしれない」と感じてもらえたら嬉しいです。

目次

- 自己否定とは?その意味とよくある思考パターン

- なぜ、私たちは自己否定してしまうのか

- 自己否定から抜け出すための第一歩:気づく

- “わたし”を取り戻す:やさしく自己肯定感を育てるヒント

- まとめ|「どうせ私なんて…」から「それでも、わたしは…」へ

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

自己否定とは?その意味とよくある思考パターン

①「自己否定」はどんな状態を指すのか

自己否定とは、字の通り『自分で自分を否定する』ことです。

自分の可能性、力、強みなどはもちろん、感情や考えたことまで含みます。

自分が好きだ・いいな、と思ったことに対しても『価値が無い』と考え、『こうしたほうがいい』という考えも『他の人とは違うから間違いなんだ』と否定します。

今の自分自身、自分を取り巻いている環境も含めて「あるべきものではない、正しくない、違うもののほうが勝ちがある」と捉えてしまうのが自己否定です。

②よくある自己否定の口ぐせ例

自己否定状態にある人に多い口ぐせ。あなたはいくつ当てはまりますか?

チェックしてみてください。

- 「どうせ私なんて……」

- 「私が悪いんだと思う」

- 「なんでこんなこともできないんだろう」

- 「迷惑かけるくらいなら、最初からやらない方がいい」

- 「あの人と比べると、自分は全然ダメ」

- 「ちゃんとやらなきゃ、価値がない」

- 「何をやっても意味がない気がする」

- 「私にはそんな資格(才能・価値)ない」

- 「こんな自分が嫌い」

- 「私のせいで、うまくいかないのかもしれない」

※3つ以上あてはまった方は、自己否定の思考パターンが日常に根付いているかもしれません。

いかがでしょうか。

普段自分が自分に対して投げかけているフレーズはありましたか?

頭で思い浮かべている時とは違い、こうして読み返すと『ひどいこと言ってるな…』と思ったかもしれません。

でも残念ながら、それがあなたの今の状態なのです。

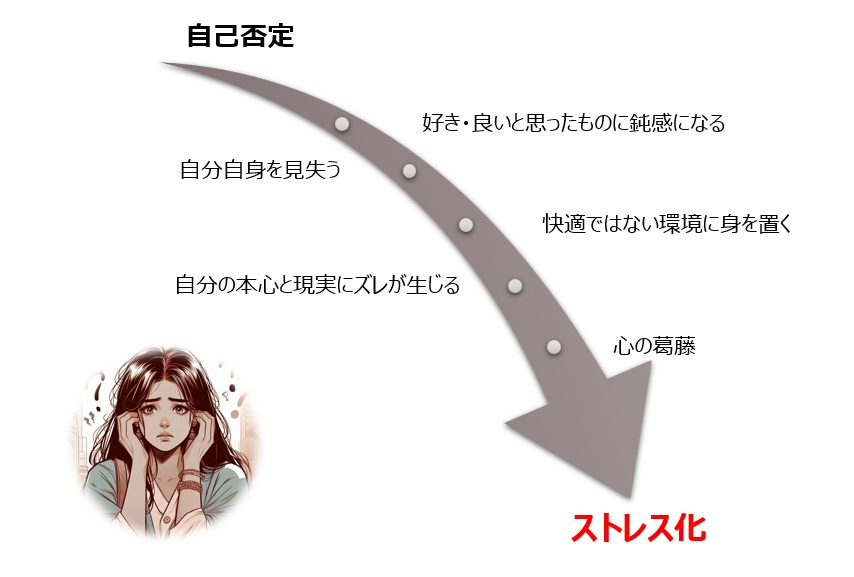

③自己否定が続くと、心にどんな影響があるのか

自己否定、つまり自分で自分を批判して価値を認めず良い・好きと思ったものを遠ざけ続けるとどうなるでしょうか。

自分自身を見失ってしまうのです。

ちょっと漠然とした質問になってしまいますが、「自分」って何だと思いますか?

身長体重、年齢、出身地、名前、学歴、職歴、家族構成。もちろんこうしたものも「自分」の情報です。

では、その全てに共通していて、それらを手に入れ維持しているのは誰でしょうか。

そうですね、『自分」です。

あなたはどうして今の環境に身を置いているのでしょう。

何らかの理由・動機があって、紆余曲折の末「今ここ」にいることを選んだのだと思います。

この「選んだ」主体が、自分です。

この時に自己否定状態で選んでいるか、そうでない自分で選んでいるか、で、環境も自分の心理状態も変わります。

自分自身の思考や感情を否定しながらの選択結果は、やはり自分が望んでいないものばかりになります。

もしかしたら「正解」を選んだつもりかもしれません。

しかしそれが自分の意思や感情とマッチしたもので無いなら、どこかで違和感に苛まれます。

心理的な違和感は続けば「葛藤」になります。

葛藤、つまり相反するものがぶつかり合い続ける状態はストレスです。

自己否定し続けると、過ストレス状態を招き、心のバランスを崩してしまうのです。

なぜ、私たちは自己否定してしまうのか

①幼少期の経験や周囲からのメッセージ

長々説明されなくても「自己否定がネガティブな状態」であることは分かっていらっしゃいますよね。

分かっている、でもそこから抜け出せない。

だから辛いんですよね。

なぜ人は、分かっていても自己否定してしまうのでしょう。

その理由の一つが「幼少期」と「周囲の反応」です。

まず子どもの頃を振り返ってみてください。

『○○が欲しい!』『○○やってみたい!』

さまざまな希望や欲求が生まれるたび、身近な大人に訴えたことでしょう。

それが、100%ではなくても受け入れてもらえた記憶が強ければ問題ありません。

逆に『そんなこと言ってはいけません』『我慢しなさい』『他の子はそんなこと言わないでしょ』のようなフレーズと共に拒否され続けたとしたら。

なぜ大人がそう諭すのか、の理由も分からなければ、子どもは我慢するしかありません。

ただ子供とはいえ理由が分からないままというのは気持ちが悪いです。子どもなりに理由を探ります。

そして見つけた答えが『自分が考えることは間違っていることなのだ』になります。

同様に周囲の反応も、自分の心からの欲求・発言・行動に対して否定的な要素が含まれていることを多々感じたら『私は間違っている/歓迎されない/喜ばれない』と解釈し、自己否定感を高めてしまいます。

≪おすすめ記事≫ インナーチャイルドと自己一致:心の調和を取り戻す方法

②完璧主義・他人軸との関係

次の自己否定の理由になるのが『完璧主義』です。

完璧主義って、一瞬いいことでは? と感じさせますよね。

完璧を目指すために努力し続ける、なら問題ありません。努力する自分を否定する人は少ないでしょう。

完璧でなくてはならない、と、常に自分にミスを許さない状態を求めるのが、ネガティブな完璧主義です。人は必ず間違えるし、疲れる生き物です。なのに「間違えることを許さない」完璧主義は、自分を否定せざるを得ません。

そしてこのネガティブな完璧主義を助長するのが「他人軸」です。

他者が良い・価値がある・正しい、と言っているものが自分の行動規範になることです。

なぜその状態が価値があるのか、の理由がはっきりしないまま『他の人が良いというから』それを意識し続けると、自分の「好きなこと・正義・価値観」は常に陰に回ります。自己否定どころか自己消失状態に陥ります。

③「自己防衛」としての自己否定

そして3つ目の理由が「自己防衛」です。

転ばぬ先の杖みたいに自分で「先に」自分を否定してしまうんですね。

何かを手に入れたい・叶えたい・実現したい、という思いより、失敗したくない・失いたくない・笑われたくない、という気持ちのほうが強すぎると、挑戦よりも逃走・回避傾向が強くなります。

でも同時に『逃げてはいけない』という価値観も働きます。ここでもまた相反するもの同士がぶつかり合っています。

それでも自己防衛願望のほうが強ければ逃走・回避の手段を取ります。

その時の理由として使われるのが自己否定です。

『自分の考えることやしたいことはきっと間違った結果につながるに決まってる。だから逃げていいんだ』という仕組みが働いてしまうのです。

結果、確かに今すぐ何かを失うことはないかもしれません。ただまた一歩、望まない未来に近づいてしまった、と言えるかもしれません。

自己否定から抜け出すための第一歩:気づく

①まずは「自分の否定パターン」に気づこう

自分が「いつ・どんな場面で・どんな理由から・何に対して」自分を否定しているのかに気づくことから始めましょう。

無意識にやってしまっている「自己否定」パターンに気づく、ということですね。

≪ワーク≫自己否定パターンに気付こう

1日1回、以下の項目に沿ってノートやスマホにメモしてみてください。

- 今日、ちょっと落ち込んだ瞬間は?

- そのとき、自分にどんな言葉をかけていた?

- それは、どんな価値観から生まれた言葉だと思う?

【例】

出来事:会議でうまく話せなかった

自分にかけた言葉:「やっぱり私はダメだな…」

根っこにある価値観:「ちゃんとしていないと価値がない」

この事例の場合は「ちゃんとしていないと価値が無い」の「ちゃんと」の内容が、自己否定につながっている可能性があります。

②ネガティブな感情を“ジャッジせずに”受け止める練習

次に、自分の中で沸き起こったネガティブ感情の取り扱い方を変える練習です。

ネガティブな感情は感じているだけで辛いですよね。だから早く消えて欲しい。

しかしネガティブであっても自分の感情ですから、何か理由があるのです。その理由を探すために感情と向き合うことが「自己受容」です。自己受容出来ないから自己否定になってしまっているのです。

なのでネガティブな感情を受け止める練習が必要になります。

≪ワーク≫感情をジャッジせずに見つめる練習

以下のステップで、ネガティブな感情と少しずつ仲良くなっていきましょう。

【STEP1】湧き上がった感情に名前をつけてみる

例:「不安」「焦り」「虚しさ」「腹立たしさ」など

【STEP2】その感情を感じた“きっかけ”を思い出す

例:「SNSを見て焦った」「上司の一言で不安になった」

【STEP3】“そう感じたこと”にOKを出してみる

例:「そう思って当然だよね」「その場面なら、誰だって不安になるよ」

最後のSTEP3は、慣れるまで難しいかもしれません。「そう思って当然だよね」まで言えなかったとしたら、最初は「そう思ってるんだ」くらいで止めておきましょう。

大事なのは良い悪いの判断をしないことです。「ある」か「ない」か、「ある」と認めることが一番大事です。

感情を押さえつけるのではなく、「そんな風に感じたんだね」と受け止めてあげること。

これが、自己否定から抜け出す大切な鍵になります。

≪おすすめ記事≫ 自己受容の効果とは -自分の苦しさの解決のカギは「自分」

“わたし”を取り戻す:やさしく自己肯定感を育てるヒント

①自己否定に代わる「自分への声かけ」例

真面目で周囲を気遣い完璧を目指す人ほど囚われやすいのが「自己否定」です。

自己否定は自分の心の中での対話によく現れます。

例えば自分に対してこんな風に言い続けていませんか?

「もっと頑張りなよ」

「どうして他の人みたいに出来ないの?」

「それくらい我慢できなくてどうするの」

他人から言われたらとても傷つく言葉なのに、自分が自分に言う分には容赦なく出てきますよね。

こんなことを言われ続けたら、自分を肯定するなんて出来ません。

そしてこの言葉の繰り返しの先にも、自己肯定はありません。

ただひたすら自己否定するだけです。

この逆の言葉をかけてあげましょう。

「十分頑張った、よくやった!」

「他人は他人、自分は自分。自分が出来ることを頑張ることに価値があるんだよ」

「何を我慢するか、を選ぶのも自分なんだ。今は我慢しないことを選んだんだよね」

いかがでしょうか。

同じように、自分に向けてかけている否定的なフレーズと、それをひっくり返した言葉を考えてみましょう。

■自己否定フレーズ:

□自己肯定フレーズ:

②自分の価値を見つめ直す簡単ワーク

自分で自分を否定しないためには、否定せず肯定するための基準が必要ですよね。

それがあなたの「価値観」です。

価値観とは自分が「好き/大切/良いと思う/したいこと/ほしいもの」などです。

現物として「欲しい」にとどまらず、「どういう人間として生きていきたいか」、それを実現した自己像を欲している状態です。

これが明確になることで、自分の現状の中から価値観に沿うものを見出すことが出来るようになり、自己否定から遠ざかることが出来ます。

≪ワーク①≫過去の「うまくいった経験」を書き出してみよう

【手順】

これまでの人生で、「ちょっと頑張ったこと」「うまくいったこと」「人に喜ばれた経験」を3つ思い出して書き出してみましょう。

それぞれの出来事で、「自分がどんな行動をしたのか」「どんな力を使ったのか」も書き添えます。

【記入例】

出来事:「苦手だったプレゼンを無事に終えた」

自分がしたこと:「原稿を何度も練り直した。友達に練習に付き合ってもらった」

使った力:「粘り強さ」「協力を頼む勇気」「準備力」

【ポイント】

「どれだけ大きな成果か」ではなく、「自分がどう行動したか」に注目します。小さな成功や努力こそ、自分の価値の証です。

≪ワーク②≫「今の自分」を肯定する習慣を持つ

【手順】

毎日寝る前に「今日、少しでもよかったこと」を1つだけ書き出します。

その行動や出来事に「〇〇できて、よかったね」と自分でコメントをつけます。

【記入例】

今日のよかったこと:「朝ちゃんと起きて、時間通りに出かけられた」

コメント:「忙しい中でも、ちゃんと自分のペースを守れたね」

【ポイント】

「よかったこと」に気づく力は、自分を認める第一歩。毎日続けることで、自己否定のクセが少しずつ緩んでいきます。

このワークは、すべて「自分の中にすでにある価値に気づくこと」が目的です。

誰かと比べるのではなく、過去の経験・他人からの言葉・日々の行動を通して、「わたしにはちゃんと価値がある」と実感していくプロセスになります。

焦らず、少しずつ取り組んでみてください。

≪おすすめサービス≫【セルフコンパッション】自分に優しくする方法を教えます

まとめ|「どうせ私なんて…」から「それでも、わたしは…」へ

自己否定は、何もおかしなことではありません。

私たちは誰もが、成長の中でさまざまな「周囲からの期待」や「失敗への不安」を受けとめて生きてきました。

だからこそ、知らず知らずのうちに「自分を守るための否定」を繰り返してしまうこともあるのです。

けれど、どんなに自己否定の癖があったとしても、あなたは少しずつ「自分を肯定する視点」を取り戻すことができます。

この記事で紹介したワークを通して、「自分を見つめること」「感情を受け止めること」「小さな価値を認めること」から始めてみてください。

それは、派手ではないかもしれません。でも確実に“わたし”を取り戻す一歩になります。

自分を大切に扱えるようになると、日々の出来事の受け止め方も変わっていきます。

「こんな自分でも、大丈夫」そう思えたとき、心のしなやかさ=レジリエンスが育ちはじめます。

焦らなくていい。比べなくていい。

あなたがあなたを認められるようになる、その歩みを応援しています。

“自己否定の思考パターンをやさしく手放す方法 ー「どうせ私なんて」から卒業しよう” に対して2件のコメントがあります。