家族に「早くうつ病から回復してほしい」と焦りを感じたら読んでほしい話

うつ病の家族を支えたい。

その一心で頑張るほど、イライラや焦り、不安に飲み込まれてしまうことがあります。

思い通りに進まない現実に、苦しさを感じるのは当然のことです。

この記事では、ケアラーが抱える感情の正体と、自分自身を大切にしながら支えるための視点について、一緒に考えていきます。

目次

- 「思い通りにならない」ことへのイライラと不安

- 「回復させる」はあなたの役割じゃない

- まず、自分自身の気持ちに気づこう

- 「安定した支え方」は“自分軸”から始まる

- 今日からできる“小さな一歩”3つ

- まとめ

「思い通りにならない」ことへのイライラと不安

支えたい→結果が出ない→イライラ・不安のスパイラル

家族は必死になってうつ病患者を支えます。

言葉数も減っているから今何を考えているのか分からない。聞いても本人も言葉で表現出来ない。

だけど生きていかなければいけない。

更に家族の心には「早く元気になって欲しい」という強い思いがあるから、ただ生きているだけだとダメだと思ってしまいます。

少しずつでも前進している実感が欲しいから、「実感できるためには、うつ本人は何をすべきなのか」と考えるようになっていきます。

ただ、その通りにはいきません。目に見えない病気であり、かつ、一進一退を繰り返します。

心配と強い意欲は、合体すると「不安と焦り」を生み出します。

自分を責める、相手を責める、どちらも苦しい

焦って不安になって、だけどケアラー側には「早く元気になったほうが本人だって絶対幸せなんだから、私のやっていることは正しい」という信念があります。

だからイライラや不安が強まると、どんどん態度や言葉が強力になっていきます。

しかし相手はその通りにならない。だって病気ですから。

結果として残るのは「ケアラーが期待したのとは違う現状」です。

頭の中には「どうしてうまく行かないのか」が24時間グルグル回り続けるでしょう。

イライラや不安は日常的に抱える代表的なネガティブ感情です。

ネガティブ感情はしんどいです。早く消えて欲しいから色んな対策を考える。だけど「打消す」ことに専念すると効果はほぼありません。むしろ全く弱まってくれないことで自分への無力感が高まります。

自分が悪い、または相手が悪い。そう考えたところで解決策は出てこない。だからもっと苦しくなってしまうのです。

「回復させる」はあなたの役割じゃない

回復は本人のプロセス

ちょっと厳しく言い過ぎてしまいましたか? だけど私自身も同じことを悩み続けたからこそです。

まずケアラーが何より一番強く感じている「私が家族の病気を治して社会復帰させなきゃいけない」を、手放しましょう。

ちょっと待って、それがケアラーの役割でしょ? と思いましたか?

違います。

病気を治すのは、うつ本人と主治医の役割です。

社会復帰するのも、本人が考えることです。

社会復帰とは、病気になる前と全く同じ働き方をすることではありません。うつ病になった、という新たな条件を含んで「これからどうやって生きていくか」を考え、実現することです。

ケアラーは一緒に生きる家族ですから大いに関わる問題でしょう。それでも「どうやって生きていくか」を主体的に考えるのは、本人です。

私たちケアラーではないのです。

≪お勧めコラム≫うつ療養中の過ごし方 ②家族の役割

家族がコントロールできない領域を理解する

うつ病本人は、特にうつの初期は本当に何も出来ません。それこそ食べることも寝ることも起きることも、話すことすらできないこともあります。

その時のショックと印象が強すぎて、「うつ病はそういう病気だ」と思って、ケアラーは何から何までやってあげようと思うかもしれません。

しかしケアラーにも限界があります。気苦労、身体疲労、睡眠の質の低下などからどんどん心の余裕を失っていきます。

それは自分が頑張り過ぎているからだ、と、把握できることは稀でしょう。

逆に「私がこんなに頑張っているのに、どうして全然良くならないのか」と、イライラと不安がうつ本人へ向かっていきます。

家族が頑張ったところで、それに比例して回復する病気ではないのです。

ケアラーは、自分ではコントロールできないことまで「自分の責任だ」と思ってしまうことで、必要以上のストレスを抱え込んでしまうのです。

「支えたい」は尊い、でも「回復管理」は危険

支えたい、元気になって欲しい、という強い思いは、ケア生活で非常に強力なエネルギーですし、尊い感情です。

ただ、それがケアラー自身が手を出せない領域にまで及ぶほど強くなってしまうことが危険です。

うつ病患者の、ケアではなく日常生活を管理するようになってしまうからです。

この場合の管理は、相手の状況や心境よりも「回復するため」が優先される可能性が高いです。

ここで一度立ち止まって考えてみましょう。

私たちは、相手を管理したいのでしょうか。思い通りにしたいのでしょうか。

違いますよね、もちろん。そんなことは考えていないでしょう。

うつ病から回復して欲しい、元気になって欲しい。

更にもっと言えば「また家族みんなで楽しく暮らしたい」のですよね

まず、自分自身の気持ちに気づこう

本当は、あなたも傷ついている

『また家族みんなで楽しく暮らしたい』のような自分自身の本当の願いにどれくらい気づけているか、が、うつ本人へのイライラや不安への対処薬になります。

先ほども言ったように、私たちケアラーは、うつ患者を管理したいわけでも無理をさせたいわけでもありません。

なのに結果としてそう思われてしまうような向き合い方をしています。

そんなことしたくないのに。

思っていることとは違う態度で接してしまって、当然思ってもいないような状態を目の当たりにして、私たち自身も悲しいです。辛いです。

ここから抜け出すためには、自分が本当に心の底から願っていることは何なのか、を、しっかり見極める必要があります。

不安・孤独・無力感を自覚することがスタートライン

自分の本心を見極める、って、意外とほとんどの人がやっていません。

瞬間ごとの正直な「感想」や「感情」は山ほどあるでしょう。

例えばこの一週間で、うつ病本人に対してどんなことを感じたり考えたりしましたか?

『こんなことすらできないのか……』

『私はあなたの何倍も頑張ってるし、疲れているのよ!』

『いつまでこの状態が続くの……もうこれ以上無理』

大げさでもなくこんなセリフが1日1回は思い浮かぶことでしょう。

辛いですよね。頑張っている現状も辛いけど、大事に思っている家族にこうした気持ちを向けてしまうことも辛いです。そして自分で自分を叱ってしまうでしょう。

でも、だから自分の本心が見えないままなのです。

イライラ、怒り、焦り、不安、孤独。

こうした感情を、まずは否定しないで自覚することがスタートラインです。

≪お勧めコラム≫家族のうつ病にどう向き合うべきか? -アドラー心理学で考える-

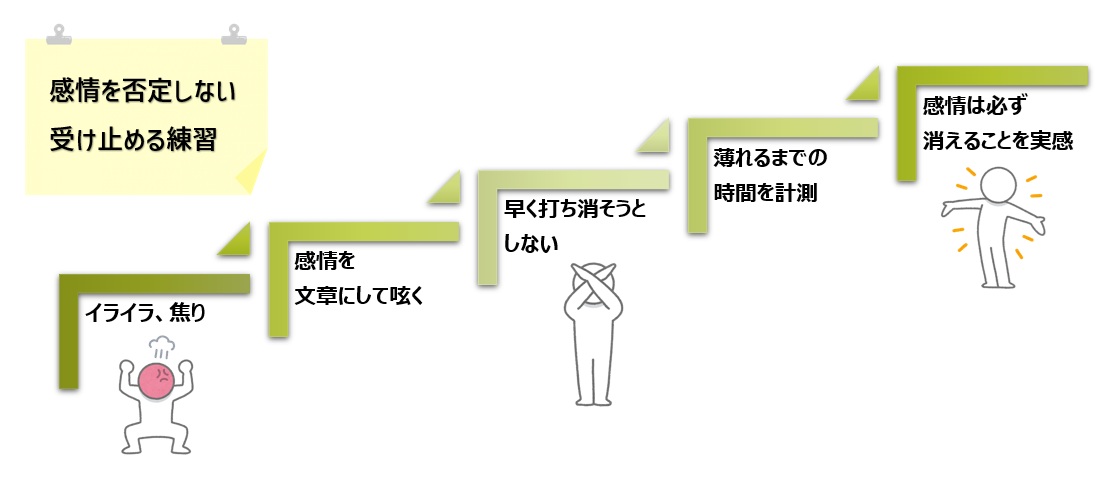

感情を否定しない、受け止める練習をしよう

ネガティブな感情は、悪ではありません。

感じることが辛い、というデメリットが大きい感情、というだけです。

楽しいとか嬉しいとかワクワクする、みたいなものと同じ「感情」なのです。

だからまずは、ネガティブ感情を否定しないことから始めましょう。

やり方は簡単です。

イライラしたり焦ったりしたら『今私はイライラしている』と、その感情を文章にして呟いてみてください。

そして『早く打ち消そう』としないでください。

イライラしている、という文章をずっと呟き続けてください。そして『……あれ?イライラしなくなった』と感じるまでの時間を計測してください。

感情はどんなものも必ず弱まって消えていきます。いつまでも残っているように感じるのは、感情ではなく思考・認知です。

感情と戦ってしまうことで、思考や認知までがネガティブになってしまうのです。それが感情の厄介なところです。

まずは感情を否定しない、そして弱まるまでの時間を測ってください。

繰り返すことで『感情は必ず消える』ことを実感できます。

必ず消えてなくなると分かっているものは、これから怖くなくなります。

怖くないから戦わなくなります。そうすれば認知として脳に刻み込まれることも減っていきます。

「安定した支え方」は“自分軸”から始まる

相手中心の生活から、自分の心を大事にする生活へ

ケアラー自身が自分が心から望んでいるものと向き合うことは、ケア生活にどんな変化を及ぼすでしょうか。

一番大きいのは、ケアラーが「自分のことを大事にする」ことが出来るようになる点です。

あれ?それでいいの?

と戸惑った方こそ、是非ご自身の心を大事にして頂きたいです。

今までは、相手中心の生活でしたよね。中心に据えているのは相手の「心からの願い」ではなかったと思います。

誤解を恐れず言うと『ご機嫌を伺って』『腫れ物を触るように』観察しつつの『相手中心の生活』だったのではないでしょうか。

お気持ちはよくわかります。私もそうでしたから。

こうした相手中心の生活から『自分の本当の心を理解し、判断基準にする』生活に切り替えていきましょう。

この時の『本当の心』とは、表面的・瞬間的な感情に振り回されることではありません。

イライラするし、不安にもなるし、焦りもする。だけどその上でこれからどうなりたいのか、を忘れずに、そのために必要で自分が出来ることをする、という生活です。

≪お勧めコラム≫自分軸で生きるためのヒント:自分を大切にするシンプルな習慣

あなた自身の安心感が、家族にも伝わる

私たちケアラーが自分軸で生活できるようになると、まずは私たち自身が安定します。

選択・判断・行動の根拠が『自分が本当に望んでいること』だからです。

一見面倒だったり難しかったり、地味で効果が薄いと感じるようなことだったとしても、それがいつか望んだ未来につながる一歩だ、と信じられれば前向きにとらえることが出来ます。

前向きに生活できるようになると、自分への自信が戻ってきます。

自信をもって生活出来ると、日々の生活へ前向きになれます。自信を持てているからこそ、出来ないこと・やりたくないことははっきりと「NO」を言えます。

メンタルが安定してポジティブなので余裕が生まれます。余裕があれば、出来ないことや想定外の事態が起きても次善策を検討出来ます。

そうした気持ちは態度や行動、発言に現れます。私たちケアラーが安定していることで、うつ病本人も安定しやすくなります。今の状態を永遠に続けたいわけじゃないけど出来ないことだらけで存在意義が見えなくなっているうつ病の人が、『今自分はここにいていいんだ』と感じることが出来るようになります。それが本人のうつ療養の第一歩になるのです。

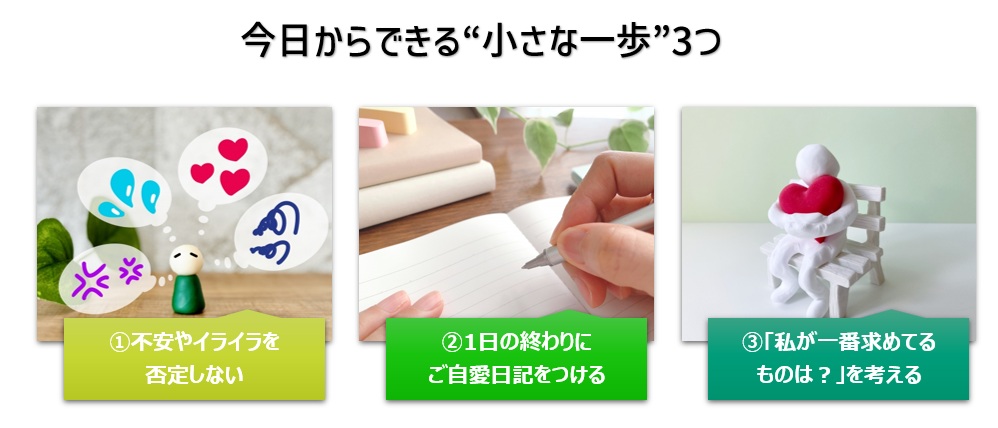

今日からできる“小さな一歩”3つ

自分の不安やイライラを否定せず、「今、私は○○と感じてる」と心の中で言葉にする

先ほど『ネガティブ感情を否定しない』の項でもお伝えしたように、感情を言葉にしてみましょう。自分がしっくりくる表現を探すことがポイントです。

感じていることを否定しなければ十分です。それを無理にポジティブに捉える必要はありません。ネガティブ感情が薄れていけば、自然とポジティブな感情や思考が湧き上がってきます。それを待ちましょう。

1日の終わりに、「今日、自分をいたわるためにできたこと」をひとつだけ書き出す

ケアラーは1日中頭と心と体をフル回転させています。だから寝る時間にはぐったりです。

それほど頑張っているのに、日常生活だからこそ誰かに特別視されることもなく、特に褒めてもらえるわけでもありません。

溜まった疲労も後押しして『私なんでこんなに頑張ってるんだろう…』と考えると、更にストレスが溜まってしまいます。

その予防策として、『自分を労わるために自分が出来たこと』を思い出してみましょう。

夕食に自分の好物を一品増やした、とか、お気に入りの入浴剤を使って普段より長湯した、とか、どんなことでもOKです。

自分で自分を大事にできた、という自覚は、思っている以上に心を和らげてくれます。

相手(家族)に“変化”を求めたくなったら、一呼吸おいて「今、私が一番求めてるものは?」と自分に問いかける

それでも気になるのはうつ本人の回復ですよね。

もっとああして欲しい、こうして欲しい。

こんなことも出来るはずだろう。

と色々思い浮かんできますが、一旦立ち止まりましょう。

そして「今自分が一番求めていることは何か?」を考えてみましょう。

回復度合いに合わない無理をさせることでしょうか。自分が疲れているから相手にも同じくらい疲れて欲しいのでしょうか。

多分どちらも違いますよね。

もし相手に望むとしたら、頑張って欲しい、よりも、気持ちを聞いてほしい、とかかもしれません。

まとめ

うつ病の家族を支える中で感じるイライラや不安は、ケアラー自身の深い愛情と願いから生まれるものです。

しかし、回復は本人のプロセスであり、家族がすべてを背負うべきものではありません。

相手を思う気持ちを大切にしながらも、「管理」や「結果」に囚われず、自分自身の心の声にも耳を傾けることが大切です。

ネガティブな感情を否定せず、ありのまま受け止めることで、少しずつ心の余裕が取り戻せるでしょう。

ケア生活を続けるためにも、まずは「自分の心を大事にする」という視点を持ちましょう。

それが、あなた自身を守り、そして家族を本当の意味で支える力につながっていきます。