ケアラーの10の成長-ケア生活を通じて家族は大きく自己成長する

家族をケアする体験は、病気本人が辛いのはもちろんケアして支える側の負担も想像以上のものです。それでも自分が頑張ることで元気になってくれるなら、と耐えていることでしょう。それによって家族は少しずつ回復していきます。とても嬉しいですよね。

でも「それだけ?」って思うことありませんか?

自分の努力は100%「家族のためだけ」なのでしょうか。

そう思うことで「頑張ろう」という気持ちが弱まってしまうこともあります。

人は、自分のために頑張ることこそが健全な動機の持ち方です。

では本当に100%病気になった家族のためだけなのか。ではないんです。ケアラー側にも色んな変化が起こります。

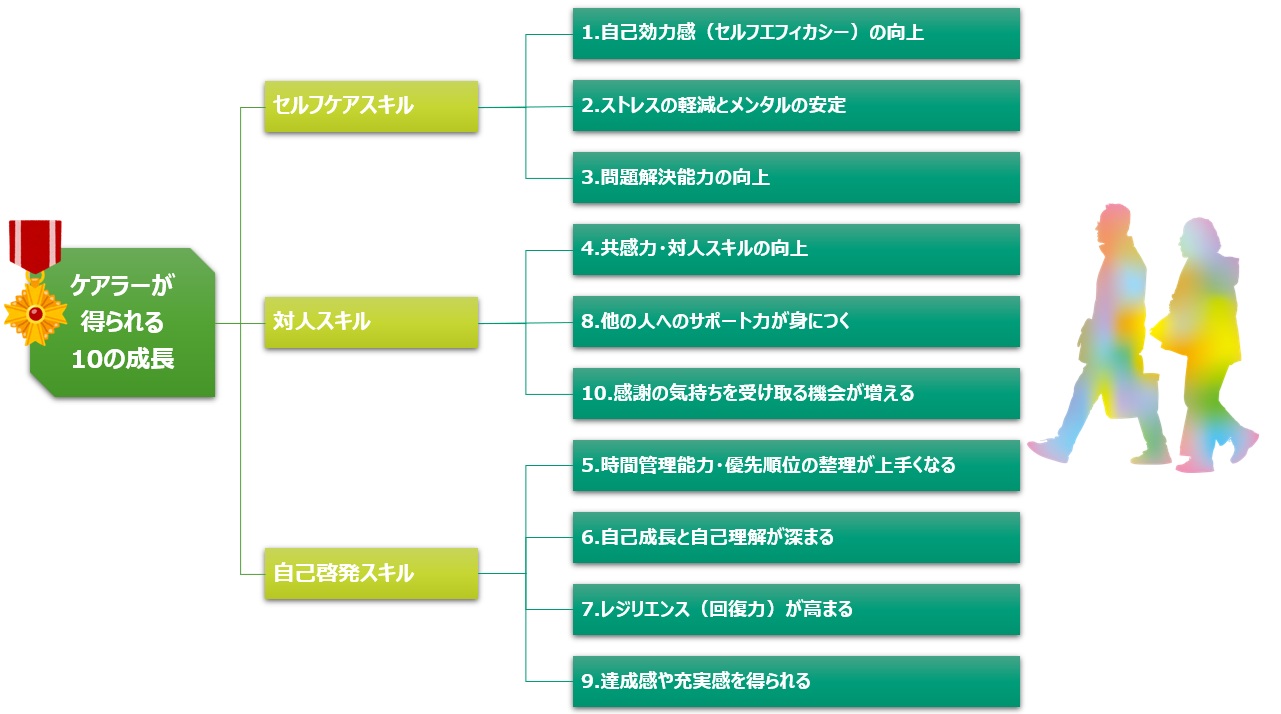

今回はケア生活を通じてケアラーが得られる10の成長について解説いたします。

目次

- 自己効力感(セルフエフィカシー)の向上

- ストレスの軽減とメンタルの安定

- 問題解決能力の向上

- 共感力・対人スキルの向上

- 時間管理能力・優先順位の整理が上手くなる

- 自己成長と自己理解が深まる

- レジリエンス(回復力)が高まる

- 他の人へのサポート力が身につく

- 達成感や充実感を得られる

- 感謝の気持ちを受け取る機会が増える

- おわりに:ケアラーの成長とは

自己効力感(セルフエフィカシー)の向上

ケアを続けていく中で、「自分が家族を支えることが出来ている」という実感が積み重なると、自己効力感(セルフエフィカシー)が高まります。

自己効力感とは、「自分はこの状況を乗り越えられる」「適切に対応できる」という自信のことです。

最初は、何をすればよいのかわからず戸惑うこともあるかもしれません。

しかし、小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という確信が生まれます。

例えば、家族の体調管理がスムーズにできるようになったり、適切な声かけで相手の気持ちが落ち着いたりすると、「自分の関わりが役に立っている」と感じられるでしょう。

この自己効力感は、ケアの場面だけでなく、仕事や人間関係など他の分野でも活かされます。

「私は困難な状況にも対応できる」という自信が、より前向きな行動につながり、人生全体に良い影響を与えてくれるケアラーの成長に貢献します。

≪お勧めブログ≫ うつ病ケアと無力感:自己効力感を育てるヒント

ストレスの軽減とメンタルの安定

家族をケアすることは精神的・身体的に大きな負担となります。

しかし、ケアのスキルが上がることで適切な対処ができるようになり、不安やストレスが軽減されていきます。

たとえば、病気の家族が突然感情的になったとき、適切な対応を知っていれば冷静に対処でき、無力感やイライラを感じにくくなります。

また、ケアの工夫を重ねることで、家族の状態が安定しやすくなるのも大きなメリットです。

体調管理やコミュニケーション方法を改善することで、病気の悪化を防いだり、日々のトラブルを減らしたりできるため、ケアラー自身の精神的な負担も軽くなります。

さらに、適切なサポートを提供できるようになると、「自分の努力が実を結んでいる」という実感が生まれ、無力感ではなく達成感を感じるようになります。

結果として、ケアラーのメンタルが成長・安定し、ケアを続けることへの前向きな意欲も高まるでしょう。

問題解決能力の向上

家族のケアをする中では、予定外の出来事や困難な状況に直面することが多くあります。

たとえば、急な体調の変化や感情の起伏にどう対応するか、生活リズムの調整、医療機関との連携など、日々さまざまな課題が発生します。

これらの問題に向き合い、試行錯誤しながら解決策を見つける経験を積むことで、ケアラーの問題解決能力が自然と成長していきます。

また、ケアをする中で「自分の思い通りにならないこと」に直面する機会が増えるため、柔軟な発想が必要になります。

ある方法がうまくいかなかった場合、別のアプローチを試したり、専門家や周囲の協力を得ることが重要だと気づくでしょう。

この経験は、仕事や人間関係など他の場面でも活かされ、困難に対して冷静に対処できる力となります。

さらに、問題解決能力が高まると、「自分なら何とかできる」という自己効力感も向上します。

ケアを通じて培われたこのスキルは、人生全体の困難を乗り越える大きな武器になります。

共感力・対人スキルの向上

家族のケアを続ける中で、相手の気持ちを深く理解しようとする機会が増えます。

病気を抱えた家族は、不安や孤独感、苛立ちを感じることが多く、時には理不尽に見える言動を取ることもあります。

そんなとき、相手の感情の背景を考え、適切な言葉をかける経験を積むことで、共感力が自然と高まります。

また、相手の状態に合わせたコミュニケーションが求められるため、言葉の選び方や聞く姿勢にも工夫が必要になります。

たとえば、励ますよりも共感を示したほうが良い場面、論理的な説明よりも安心感を与える言葉が効果的な場面など、状況に応じた対話スキルが身につきます。

この共感力や対人スキルは、家族との関係だけでなく、仕事や友人関係にも役立ちます。

相手の気持ちを汲み取る力が強くなれば、人間関係のトラブルを減らし、信頼関係を築きやすくなるでしょう。

ケアの経験を通じて成長したケアラーのスキルは、一生ものの財産となります。

≪お勧めブログ≫ 共感と同調:ケアラーの心理的負担と理想的な対応

時間管理能力・優先順位の整理が上手くなる

家族をケアする中で最も重要なのは、時間の使い方です。

ケアには、食事の準備や薬の管理、病院への付き添いなど、定期的に行うべき作業が多くあります。

ケアラーはそれらをこなす一方で、自分の生活や仕事を続けなければならないため、効率的に時間を使うスキルが求められます。

この状況では、タスクの優先順位をしっかりと整理し、重要度に応じて時間を分ける能力が、ケアラーの中で成長していきます。

例えば、家族の状態に合わせて一日のスケジュールを調整したり、無駄な時間を減らして集中して作業する方法を見つけることで、時間の無駄を省くことができます。

また、家族のケアと自身の休息時間をうまく調整することで、過度な疲れを避けることも重要です。

こうした時間管理能力は、ケアをしていない日常生活にも大きな影響を与えます。

仕事やプライベートの時間を効率よくこなす力が養われるため、全体的な生活の質が向上し、精神的にも余裕が生まれるようになります。

≪参考情報≫ 時間管理が上手い人の特徴とは?(TimeCrowd)

自己成長と自己理解が深まる

家族のケアを続ける過程で、誰もが自分の矛盾した感情や葛藤に向き合うことになります。

ストレスや不安、時には怒りを感じることもありますが、それらをどう処理するかが自己成長に繋がります。

このような状況では、「自分はどう感じているのか」「どんな価値観を大切にしているのか」といった内面的な問いに向き合うことが増えます。

ケアをすることで、自分の限界や強み、耐性を知ることができ、それが自己理解を深めるきっかけとなります。

また、「自分にとって本当に大切なものは何か?」を考える時間が増えるため、人生における優先順位が明確になり、今後の生き方や目標設定に大きな影響を与えます。ケアラーの自己理解力が成長するのです。

この自己理解が進むことで、他人との関係においても自分の立場や意見をしっかりと持てるようになり、内面的な強さを得ることができます。

ケアを通じて得られる自己成長は、人生全体においてより充実感を感じるための基盤となります。

レジリエンス(回復力)が高まる

家族のケアを続ける中で、思い通りにいかない状況や予期せぬ出来事が多くあります。

病気の進行や心身の疲労、時には周囲の理解不足など、困難な状況に直面することが避けられません。しかし、これらの課題を乗り越える中で、レジリエンス(ストレスに適応し回復する力)が自然と育まれます。

困難に直面したとき、どう対処するかが重要です。

問題に対して柔軟にアプローチを変えたり、自分の感情を上手にコントロールし、冷静に対応する経験を重ねることで、予期しない出来事にも対応できる力が身につきます。

このような過程を通じて、ストレス耐性が高まり、精神的に強くなるため、次回以降の困難にも自信を持って向き合えるようになります。ケアラーの成長の中で最も重要かつ有用なスキルと言えるでしょう。

さらに、レジリエンスの向上は仕事やプライベートでも役立ちます。

柔軟に適応し、回復力を持ちながら日々の挑戦に立ち向かうことで、どんな状況でも心の安定を保ちやすくなります。

≪お勧めブログ≫ 心の回復力を鍛える:レジリエンスとコミュニケーションの関係

他の人へのサポート力が身につく

ケアラーの成長スキルは、自分だけでなく他の人をサポートする力にも繋がります。

ケアをしている中で、さまざまな状況や課題に直面し、それらを乗り越える方法を学ぶことで、他のケアラーや困っている人々にもアドバイスや支援を提供できるようになります。

この経験は、同じ立場の人々との共感を深め、より効果的なサポートを行うためのスキルとなります。

また、ケアを通じて得た知識や方法を他の人に伝えることができるため、コミュニティやグループ内で自分が重要な役割を果たしていると感じることが増えます。

社会的なつながりが広がることで、孤立感が軽減し、支援を求めやすい環境も作られます。

最終的には、周囲とのネットワークが強化され、相互に助け合うことで、より強固なサポートシステムが築かれます。

達成感や充実感を得られる

家族をケアする中で、日々の努力が実を結び、ケアしている人の状態が少しでも改善する瞬間に、大きな達成感を感じることがあります。

自分が提供したサポートが相手にとって有益であり、その結果として家族の健康や生活が向上するのを見守ることは、非常に満足感を得られる瞬間です。

このような感覚は、ただの疲れやストレスだけではなく、「自分が大切な存在である」と実感させてくれます。

また、自分のケアが家族にとって欠かせない存在であることを実感することで、自己肯定感や生きがいを感じるようになります。

自分の存在が家族にとって意味を持ち、役立っていると感じることができれば、人生における意義や目的を再認識することができます。

これが、困難な状況でも前向きに進む原動力となり、充実した日々を送るための支えとなります。

≪お勧めブログ≫ 長い目で見て選べる力 – 報酬遅延耐性を高めよう

感謝の気持ちを受け取る機会が増える

家族のケアをする中で、直接的な感謝の言葉をもらうことは少ないかもしれませんが、その努力が家族の回復や変化に繋がっている瞬間に、深い満足感を得ることができます。

たとえば、家族が少しでも元気を取り戻し、日常的な活動ができるようになるなど、回復の兆しを見たときには、言葉にならない感謝の気持ちが胸に込み上げることがあります。

また、ケアをしている自分自身が、周囲の支えを感じる場面も増えていきます。

家族や友人、場合によっては専門家からの支援や言葉が力強い励ましとなり、孤独感を和らげてくれます。

このように、支えている側も支えられていると実感することで、感謝の気持ちが双方向的に生まれ、心の充実感や絆を深めることができます。

ケアのスキルを高めることは、家族を支えるためだけでなく、ケアラー自身の成長や生活の質の向上にもつながるのです。

おわりに:ケアラーの成長とは

「PTG」(心的外傷後成長)という概念があります。

大きな困難に遭遇し、それと向き合うことで自己受容と自己開示が進み、周囲との共感を高めて新しい価値観を得て成長する心のプロセスです。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)同様、困難に遭遇した人すべてに起こる変化・成長ではありません。そしてあえてPTGを目指すこともあまりありません。なぜならPTGに至るほどの困難なんて、出来れば遭遇しないに越したことは無いですからね。

ただ人生は、時折大きな困難に遭遇します。その時困難と「向き合う」選択をした場合何が起こるのか、の一例がPTGです。

自分の家族が精神疾患・精神障害になった、という状況は大きな困難そのものです。辛いし怖いし不安だし、逃げ出したくなることなんてしょっちゅうです。

今回ご紹介したものは一部に過ぎないかもしれません。ただケア生活を頑張ることは決して自分自身に何の影響も寄与もないわけではなく、自分を磨いて成長させている、と言うことも知っていただきたいです。