受診を拒否する患者の心は?…説得のコツとNG対応

精神疾患を持つ家族が治療を拒否する理由は、家族にとって理解しづらいものです。

そのため、家族は焦りや苛立ちを感じ、どうしても治療を受けさせようと強く働きかけてしまうことがあります。

しかし、精神疾患の患者が治療を拒む背景には、病気自体の症状や治療に対する不安、プライドなどが関わっています。

ここでは、治療拒否の主な理由と、家族が取るべき適切な対応について詳しく解説します。

目次

なぜ精神疾患の患者は受診を拒否するのか?

家族にとって、本人が受診を拒否する理由は他者には理解しにくく「なぜ受けてくれないの?」と焦りや苛立ちを感じることもあるでしょう。

しかし、受診拒否には本人なりの理由や背景があることを理解することが説得の第一歩です。

ここでは、受診を拒否する主な理由を3つの視点から詳しく解説します。

病気の症状による影響

精神疾患の症状そのものが受診拒否の原因になっている場合が多いです。

例えばうつ病なら、うつの症状の「無力感」「絶望感」から「治療しても意味がない」「病院に行く元気がない」と考えてしまって前向きになりづらいです。

双極性障害の場合、躁状態は「元気な状態」と捉えて「自分は元気だから治療は必要ない」と感じたりします。

精神医療への恐怖や不信感

治療自体への恐れや偏ったイメージが拒否の原因になっているケースもあります。

副作用に関する情報を誤解し恐怖心を感じていたり、無理やり入院させられたりしたら…と考えているかもしれません。

また医師は「先生」と呼ばれますよね。そのイメージから「怒られたら嫌だ」と考えている可能性もあります。

いずれも偏見や思い違いが元になっています。

この場合家族側が正しく現実的な情報を取得して説明したり、今本人が抱えている困りごとの解決(例えば不眠など)に医療が役立つことを説明することで、拒否感が和らぐ可能性があります。

プライドや自尊心の問題

特に成人男性や長年社会生活を送ってきた人ほど、治療を受け入れにくい傾向があります。

「自分は大丈夫だからほっといてくれ」「自分のことは自分で何とかする」「病院に行ったら負けだ」のような言葉で受診を拒否する場合が該当します。

こうした言葉の背景には、弱みを見せたくない、とか、自分の本来の役割を果たせていないことへの罪悪感、病気になったのは自分のせい、という誤った思い込みが隠れています。

この場合、家族が出来ることは、本人の自尊心を傷つけないように「相談」という形で病院に行くことを提案したり、よりハードルの低い科・相談機関を提案する、という方法があります。

≪こちらも読まれています≫ うつ病かも…な家族が病院へ行かない時

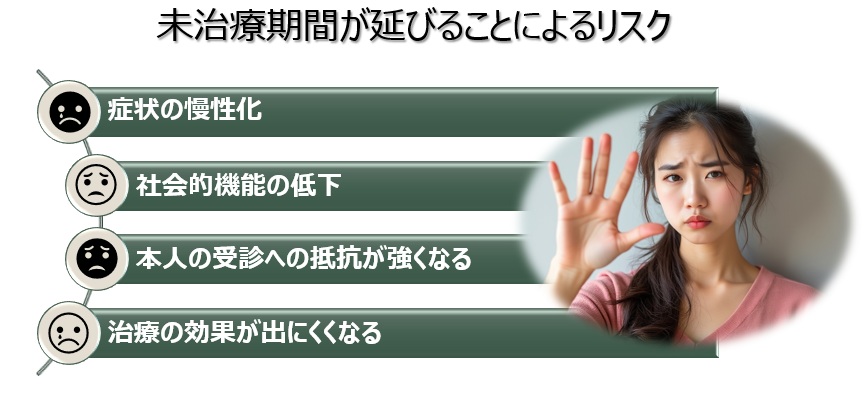

未治療期間が延びることによるリスク

精神疾患は、風邪のように自然に回復することは少なく、放置することで悪化してしまうケースが多い病気です。

特に統合失調症やうつ病のような疾患では、発症から治療開始までの期間が短いほど予後(回復の見込み)が良いことが研究で明らかになっています。

これは、早期に治療を始めることで病気の進行を抑えたり、社会生活への影響を最小限に抑えられるためです。

逆に未治療の期間が長引くほど、次のようなリスクが高まります。

症状の慢性化

精神疾患は、初期の段階では比較的軽い症状でも、治療を受けずに放置すると少しずつ重くなっていきます。

例えば、うつ病では、最初は気分の落ち込みや眠れない日が続く程度だったのが、次第に無気力や絶望感が強くなり、日常生活が送れなくなることもあります。

統合失調症では、幻覚や妄想が現れた初期の段階で治療を始めれば症状の進行を抑えやすいですが、未治療の期間が長くなると症状が慢性化し、治療を始めても改善に時間がかかることが多いです。

社会的機能の低下

未治療の期間が長引くことで、仕事や学校、家庭での役割が果たせなくなっていきます。

特に働き盛りの世代で発症した場合、病気がきっかけで仕事を辞めざるを得なくなることもあります。

その結果、社会とのつながりが失われてしまい、孤立や引きこもりの状態に陥ってしまうことがあります。

「病気を治すこと」と同時に「社会生活を守ること」も早期治療の大切な目的」なのです。

本人の受診への抵抗が強くなる

未治療期間が長引くほど、本人が「今さら病院に行っても意味がない」と考えるようになることがあります。

また、長期間の間に家族から何度も治療を勧められることで、「自分は病気ではない」「放っておいてほしい」という気持ちが強くなってしまうこともあります。

こうなると、最初は比較的軽い説得で応じてもらえたかもしれないのに、時間が経つほど説得が難しくなるのです。

治療の効果が出にくくなる

精神疾患は、発症から受診までの期間が長いほど回復に時間がかかります。

特に統合失調症では、未治療期間が続くと回復率が大幅に低下すると言われています。

これは、脳の神経ネットワークの変化や、生活のリズムが崩れたまま長期間過ごすことで、治療の効果が現れにくくなるためです。

家族が「待つべきか」「動くべきか」の判断基準

受診を拒否している家族に対して「本人がその気になるまで待つ」という選択をしたくなる気持ちは自然なことです。

しかし、精神疾患では待ち続けることがリスクを大きくしてしまう可能性が高いことを知っておくことが大切です。

こんな状況のときはなるべく早く行動を起こした方が良いです。

- 1か月以上、気分の落ち込みや不安感が続いている

- 日常生活に支障が出始めている(仕事を休む、引きこもるなど)

- 家族の声かけに対して極端に拒絶するようになってきた

- 被害妄想や幻覚の症状が見られる

精神疾患の症状は、本人も家族も「今はそこまでひどくない」と思っている間に少しずつ進行していきます。

最初は日常生活に支障がなくても、気づかないうちに症状が深刻になり、治療を始める頃には回復までに何年もかかってしまうケースもあります。

家族としてできることは、本人の気持ちに寄り添いながらも、なるべく早い段階で専門家の助けを借りることの大切さを伝え続けることです。

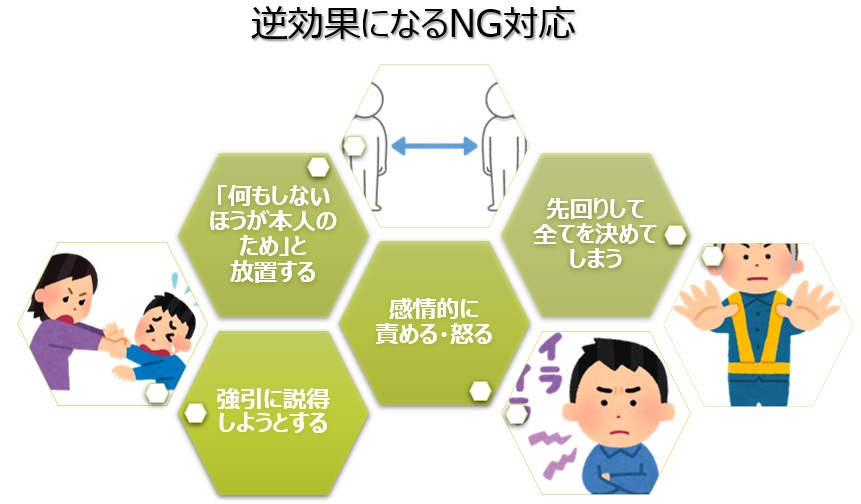

家族の説得が逆効果になるNG対応

精神疾患を持つ家族が受診を拒否し続けるとき、周囲の人は「どうにかして受診させなければ」と焦る気持ちを抱えることが多いでしょう。

しかし、その焦りから取る行動が逆効果になってしまうことが少なくありません。

本人の拒否反応を強めてしまう対応をしてしまうと、説得のハードルがさらに上がり、家族関係にも悪影響を及ぼしてしまいます。

ここでは、受診を拒否している家族への対応で特に避けるべきNG対応について詳しく解説します。

強引に説得しようとする

本人が受診を拒否しているとき、家族としては「早く受診させなければ」と焦ってしまい、何度も繰り返し説得しがちです。

「病院に行かないともっと悪くなるよ」

「なんでそんなに頑なに拒否するの?」

「家族のことを考えてほしい」

こうした言葉は一見すると正論のように思えますが、本人にとってはプレッシャーや責められているように感じることが多いのです。

精神疾患を抱えている人は、気力や判断力が低下していたり、不安感が強まっていたりするため、無理に説得しようとされると反発心が生まれやすくなります。

強引に説得しようとすればするほど、ますます心を閉ざしてしまい、受診への拒否反応が強くなってしまうのです。

感情的に責める・怒る

家族が何度も受診を勧めているのに拒否され続けると、疲れや苛立ちが溜まってしまうこともあります。

「どうしてわかってくれないの?」

「家族の気持ちも考えてよ!」

「そんな態度じゃみんな迷惑しているよ!」

こうした感情的な言葉は、本人を追い詰めるだけでなく、自分の存在価値そのものを否定されたように感じさせてしまう可能性があります。

精神疾患を抱えている人は、自己肯定感が低下しやすく、家族の怒りや責める言葉を「自分は役に立たない存在なんだ」と受け取ってしまうことがあります。

結果的に家族関係がギクシャクし、ますます相談しづらくなる悪循環に陥ってしまいます。

「何もしないほうが本人のため」と放置する

受診を拒否する姿を見ていると、「本人の意思を尊重したほうがいいのでは」と考え、あえて何も言わない選択をすることもあるかもしれません。

特に、病気への知識が少ないと「そのうち自然に治るのではないか」「本人が嫌がっているなら無理に連れて行かないほうがいいのでは」と思ってしまうことがあります。

しかし、精神疾患は放っておいて自然に良くなることはほとんどありません。

むしろ未治療の期間が延びるほど症状が慢性化し、回復までの道のりが長くなってしまいます。

もちろん、本人の気持ちに配慮することは大切ですが、何もしないことが結果的に本人の状態を悪化させるリスクを高めてしまうことを知っておく必要があります。

先回りして全てを決めてしまう

家族が本人のためを思って、病院の予約を勝手に取ったり、治療方針を決めたりしてしまうケースもあります。

「もう病院に予約を取ったから明日一緒に行こう」

「こういう治療を受ければ良くなるはずだから大丈夫」

こうした行動は、一見すると家族の親切なサポートのように思えますが、本人の意思を無視されていると感じさせてしまう危険性があります。

精神疾患を抱える人にとって、自分の意志が尊重されないことは非常に大きなストレスになります。

治療の道のりを歩んでいくのはあくまで本人自身です。

家族が先回りしすぎると、本人の回復のために必要な「自分で選ぶ力」や「自己決定感」を奪ってしまい、余計に拒否感が強くなってしまうのです。

どんな病気でも、治療に向かうためには本人の意思が最も大切です。

そのためには、家族が本人の気持ちに寄り添い、安心感を与えながら働きかける姿勢が欠かせません。

説得を急ぐのではなく、次の章のような姿勢で関わることが効果的です。

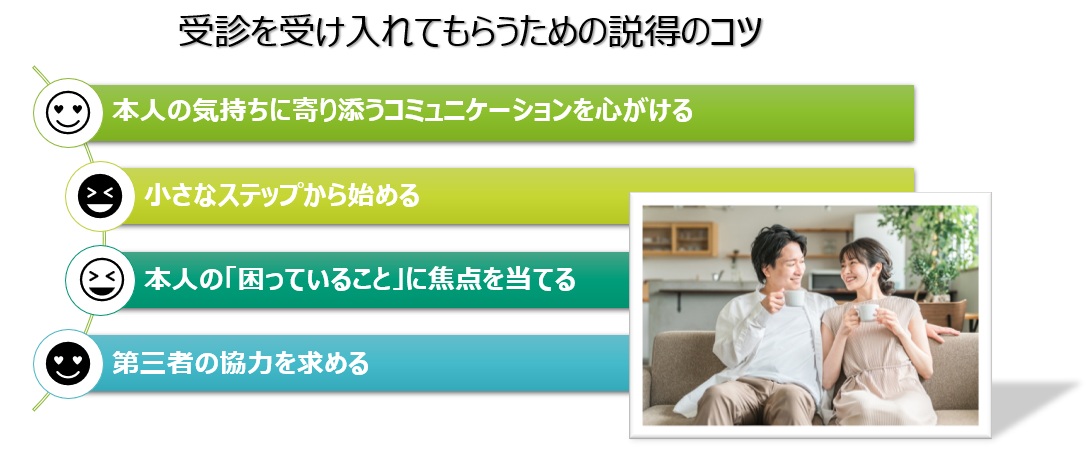

受診を受け入れてもらうための説得のコツ

精神疾患を抱える家族が受診を拒否しているとき、周囲の人はどうしても「なんとかして受診させなければ」と焦ってしまいがちです。

しかし、強引に説得するのではなく、本人の気持ちに寄り添いながら小さなステップを積み重ねることが大切です。

ここでは、本人が治療を受け入れる可能性を少しでも高めるための具体的な説得のコツについて詳しく解説します。

本人の気持ちに寄り添うコミュニケーションを心がける

受診を拒否している本人は、自分の状態をうまく説明できなかったり、病気であること自体を受け入れられない気持ちを抱えていることがあります。

そのため、「なぜ行きたくないのか」を責めるのではなく、まずは本人の気持ちに耳を傾けることが大切です。

たとえば、こんな言葉をかけることができます。

「今どんなことが一番つらい?」

「病院に行くのが不安なのかもしれないね」

「話すだけでも気持ちが少し楽になるかもしれないよ」

このように、本人の気持ちを否定せずに受け止める姿勢を示すことで、少しずつ心を開いてもらえる可能性が高まります。

大切なのは、無理に答えを引き出そうとしないこと。

本人が話したくなるまで待つことも、寄り添う大切なコミュニケーションの一つです。

小さなステップから始める

いきなり「病院に行こう」と言われると、本人は強い抵抗を感じることが多いです。

そんなときは、治療に向けたハードルをできるだけ低くする方法を考えてみましょう。

たとえば、

- まずは電話相談やオンライン相談を試してみる

- 病院ではなく、地域の相談窓口に話を聞いてもらう

- 一緒に病気についての情報を調べる

- カウンセリングのように「話をするだけの場所があるよ」と伝える

「病院に行かなくても相談できる場所がある」ということを知るだけでも、本人の気持ちが少し楽になることがあります。

小さな一歩でも、自分から誰かに相談できたという経験が、次の行動への自信につながります。

本人の「困っていること」に焦点を当てる

本人が受診を拒否する理由の一つに、「自分が病気だと認めたくない」という気持ちがあります。

この場合、病気そのものを説得の材料にするのではなく、今本人が困っていることに焦点を当てて伝える方法が効果的です。

たとえば、

✖「病気だから病院に行こう」

◎「最近眠れなくてつらそうだね。眠りやすくなる方法を相談できるかもしれないよ」

✖「あなたはうつ病だと思う」

◎「毎日疲れやすいのは、何か原因があるのかもしれないね。一度話を聞いてもらえるかもよ」

本人が「困っていることの解決のために相談する」という形であれば、受診への抵抗感が少し和らぐことがあります。

第三者の協力を求める

家族がどれだけ丁寧に説得しても、近い存在だからこそ本人が素直に話を聞けないことがあります。

そんなときは、本人が信頼している親戚や友人、かかりつけ医、地域の相談機関などの第三者に協力を求める方法もあります。

第三者が同じことを伝えるだけでも、本人が受け入れやすくなるケースがあります。

特に、本人にとって少し距離のある人のほうが、冷静に話を聞けることがあります。

受診を受け入れることは、本人にとってとても大きな決断です。

家族が焦って無理に行動を促そうとすると、かえって反発が強まってしまいます。

時間がかかっても、本人が「助けを求めてもいい」と思えるタイミングを待つことが何よりも大切です。

その間、家族自身が専門家に相談したり、家族自身の心のケアを続けることも必要です。

また、家族が相談窓口や医療機関に事前に相談し、どのように関われば良いかアドバイスを受けるのも有効です。

説得がうまくいかないときのサポート方法

精神疾患を持つ家族が受診を拒否しているとき、家族の側には大きな負担がのしかかります。

どれだけ丁寧に寄り添っても、本人がなかなか治療を受け入れない状況が続くと、「どうしてわかってくれないの?」という気持ちや、無力感、焦り、怒りが湧いてくることもあるでしょう。

そんなときこそ、家族自身が倒れないためのサポート体制を整えることが大切です。

この章では、説得がうまくいかないときに家族ができるサポート方法について詳しく解説します。

家族自身のケアの重要性-無理に背負い込まない

家族が病気を抱える本人を支えようとするのは、とても自然なことです。

しかし、家族の役割は「病気を治すこと」ではなく「本人を支えること」です。

説得がうまくいかないとき、家族はつい自分を責めてしまったり、

「もっと頑張らなければ」

「私が説得できなければこのまま悪化してしまう」

と、すべてを自分で抱え込んでしまいがちです。

ですが、家族の心身が疲弊してしまえば、本人を支えることも難しくなります。

まずは、自分自身の健康を守ることが家族の役割の一つであることを忘れないでください。

たとえば、こんなことを意識してみましょう。

- 1人の時間を確保する

- 気持ちを誰かに話す

- 自分の趣味や好きなことを諦めない

- 家族自身もカウンセリングを受ける

「私が倒れたらこの家族はどうなるんだろう」という不安を抱える人ほど、意識的に自分を休ませることが大切です。

≪こちらも読まれています≫ ケアラーのセルフケアを考える

ソーシャルサポートの活用

家族の悩みや負担を軽くするためには、身近な相談窓口や支援機関に頼ることも重要なサポートの一つです。

精神疾患を抱える家族のための相談窓口や家族会は全国各地にあります。

- 本人への関わり方のアドバイス

- 同じ立場の人との交流

- カウンセリングや法律的な相談

など、さまざまなサポートを提供しています。

たとえば、次のような機関を利用できます。

- 精神保健福祉センター

- 保健所の相談窓口

- 家族会(NPO法人など)

- 患者・家族支援団体

家族会では、同じ悩みを抱える人と話せることが何よりの支えになることがあります。

家族会はお住いの地域名+家族会、でインターネット検索すると調べることが出来ます。

「自分だけがこんなにつらい思いをしているんじゃない」と感じるだけでも、心が軽くなることがあります。

≪参考情報≫ 家族会について(みんなねっと)

助けを求めるのは弱さではなく、家族を守るための選択と捉えよう

家族自身が支援を受けることに罪悪感を持つ人は少なくありません。

しかし、助けを求めることは決して弱さではありません。

むしろ、長期的に本人を支えるために必要な選択です。

「自分たち家族だけでなんとかしなければ」という思いを手放すことで、家族全体の心の負担が軽くなり、よりよいサポートの形を見つけることができます。

まとめ

患者が受診を拒否する理由はさまざまであり、患者自身の心情や症状が関係しています。

例えば、うつ病や双極性障害では、「病院に行っても変わらない」と感じたり、薬や治療に対して誤解があることも少なくありません。

特に、男性や自立心の強い方々は、精神的な支援を受けることに抵抗を感じることがよくあります。

こうした拒否反応の背景には、病気自体の影響や、周囲に対する「弱さ」を見せたくないという心理もあるため、家族の理解が非常に重要です。

家族としては、受診を強要するのではなく、患者の気持ちに寄り添い、少しずつ信頼関係を築いていくことが大切です。

焦らず、理解と共感の気持ちをもって対応し、患者が安心して治療に向き合えるようサポートしましょう。

また、治療が遅れることで症状が悪化することを心配する気持ちも理解できますが、無理に進めようとすることで逆効果になることもあります。

家族が冷静さを保ち、患者と共に一歩ずつ歩んでいく姿勢が、最終的には回復への道を開くことに繋がります。

家族は「治療を受けさせなければならない」というプレッシャーに押しつぶされそうになるかもしれません。

しかし、焦らずに「今できる最善のサポート」を考えることが大切です。

どんなに小さな進展でも、患者にとっては大きな意味があることを忘れず、少しずつでも治療へ向けたステップを一緒に踏み出していくことが、回復を支える力になるでしょう。