強みではなくストレングスで生きる|今ある自分を資源として使うための考え方

「あなたの強みを教えてください」

こんな質問をされた経験は、何度かあると思います。私もカウンセラーとしてクライエントさんにあえて聞くことがあります。

そしてほとんどの方が頭を抱えます。ゆっくり考えていただきますが、「思いつかない」とおっしゃる方が多いです。

だけど、本当にないのか、というと、それは絶対にありません。

時間をかけて、場合によっては回数を重ねる中で「これは○○さんの強みですよね」と言うと、驚きつつも否定はしません。他人(私)から言われたことで受け入れることが出来たのだと思います。

しかし本当に大事なのは、自分で自分の強み、つまりストレングスに気付けるようになることです。

今回は強み、というよりもっと広い意味での「ストレングス」とは何か、そしてそれをもとに人生を組み立てる未来についてお話したいと思います。

目次

- あなたの「強み(ストレングス)」はなんですか?

- 「長所」「特技」と「ストレングス」は違う―ストレングスを福祉の視点から捉える―

- あなたのストレングスを見つけよう―「自分を資源として見つめ直す」ワーク―

- ストレングスを「生きる道具」として使おう―特別でなくても、今あるものをどう使うか―

- まとめ:ストレングスとは、「今の自分を使う力」

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

あなたの「強み(ストレングス)」はなんですか?

①「強み」を考えるとき、つい消去法になる

では、改めてお聞きしますね。

『あなたの強み(ストレングス)はなんですか?』

この質問について考えている時、きっと頭の中では絶え間ない「消去法」が行われているはずです。

例えば

- 人と話すのが好き⇒そうでもないときもある

- 几帳面である⇒○○さんほどではない

- 運動が得意⇒プロスポーツ選手ではない

のように、思いついても打ち消してしまっていないでしょうか。

「一番でなければ、誰かより優れていなければ強みではないのでは」

という思い込みが働いてしまっているんですね。

②強み(ストレングス)は「自分らしさ」の中にある

しかし、強み(ストレングス)とは、順位を求めるものではありません。

「自分らしさ」の一要素に過ぎません。

自分を構成する色んな要素の中でポジティブな使い方が出来る特性を「強み(ストレングス)」と呼びます。

つまり強み(ストレングス)とは、誰かと比べて優れていたり、一番でなければいけないのではなく、「自分らしさ」に気づいて前向きに捉える、ということなのです。

「長所」「特技」と「ストレングス」は違う―ストレングスを福祉の視点から捉える―

①ストレングスとは何か

では、私が先ほどから何度も言っている「ストレングス」とは一体何でしょうか。

英単語では「Strength」、つまり強さとか力を示す言葉です。

そこから転じて「長所」「強み」として使われます。

私がここで取り上げたいストレングスはそこからさらに発展して、福祉用語の「ストレングスモデル」という考え方の中で使われる「ストレングス」の役割です。

まず「ストレングスモデル」とは、1980年代にアメリカの社会福祉学者チャールズ・A・ラップとデニス・ゴスチャらによって提唱された支援理論です。

基本理念はシンプルで、

「人は誰もがストレングス(強み・可能性・資源)を持っており、それを活かすことでよりよく生きる力を発揮できる」

というものです。

つまりストレングスモデルとは、人を問題の塊として見るのではなく、可能性のある存在として見る考え方なのです。

②「長所」や「特技」との違い

この理論の中でのストレングスとは、どんな役割を持つのでしょうか。

一般的な長所や特技との違いは以下の3点です。

- 回復の基盤

問題を抱えたとしても、それを解決するより先に「今ある力」「これまで乗り越えてきた実績」に目を向けます。 - 自己決定の原動力

ストレングスを見つけることで、「自分にも選択する力がある」と感じられるようになります。 - 希望を育てる資源

出来ないこと・出来なかったことに気持ちが集中すると、当然ながら自己否定に陥ります。その逆を重視します。

「これなら出来る」「これが自分らしさ」と気づくことで、希望を育てていきます。

③「できない」ではなく「できる」に焦点を当てる

出来ないより「出来る」に目を向けることがなぜ重要なのでしょうか。

出来ないことに注目しそれを補う・満たすことが先決、と考えると、「出来ないこと探し」のスキルがどんどん高まっていきます。

すると自分自身が問題の塊に見えてきます。

あれもこれも克服しないと、自分はスタートラインにすら立てない。そう思ってしまうことで希望やモチベーションが潰えてしまいます。

「できる」に焦点を当てることはその逆で、「今の自分に出来ることは何か」を探すようになり、そこで見つけた目標や行動をもっとブラッシュアップするために「もっと使える強みはないか」と「出来ること探し」が深まります。

もちろんできることを中心に組み立てた目標ですからすぐに着手することが出来ます。

成功体験や実績を積むことが出来、自信がついて、「自分はストレングスの塊なんだ」という実感を得ることに繋がります。

≪おすすめコラム≫自分の強みを活かしたストレスケアプラン:エコマップから学ぶ

あなたのストレングスを見つけよう―「自分を資源として見つめ直す」ワーク―

ここまで読んで、「ストレングス=強み」と聞くと、どうしても良いところ・得意なことを探そうとしてしまう方も多いかもしれません。

しかし、福祉のストレングスモデルにおける「ストレングス」は、「良い経験」や「成功体験」に限定されるものではありません。

大切なのは、「今の自分」「これまでの自分」「置かれた環境」を、問題としてではなく資源として見直すこと。

つまり、「これしかない」ではなく、「これがある」と捉え直す視点なのです。

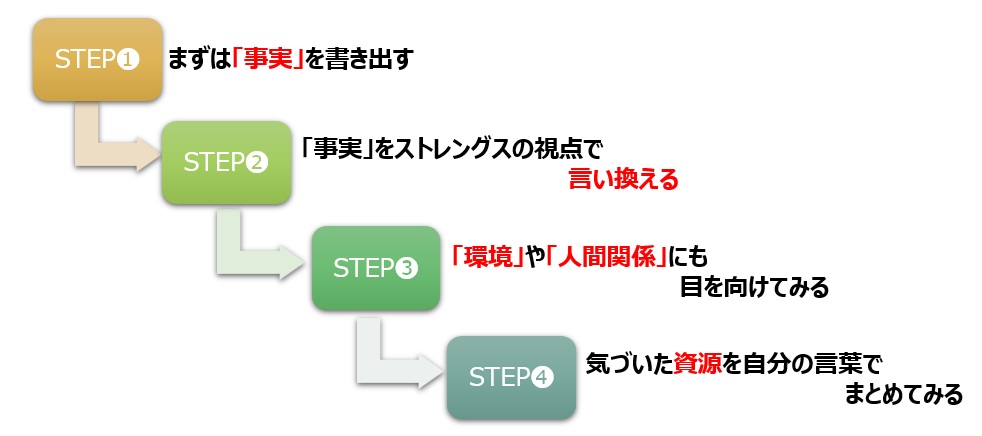

【ワーク:自分を資源のかたまりとして再定義してみよう】

このワークでは、「自分」という存在を、さまざまな角度から見つめ直し、そこに潜むストレングス(=リソース・力)を言語化していきます。

紙とペンを用意して、以下のステップに沿って考えてみてください。

「ポジティブな答えを出そう」としなくても大丈夫です。まずはありのままを書き出して、そこから見方を変えていきましょう。

STEP➊:まずは「事実」を書き出す

最初に、あなた自身に関するただの事実を書き出します。

評価や感情を交えず、淡々と「データ」として整理してみましょう。たとえば――

■35歳、会社員

■実家暮らし

■貯金は少ない

■人付き合いは得意ではない

■朝は苦手

■家族と暮らしている

■仕事はルーチンワーク中心

どんな内容でもかまいません。

「長所」でも「短所」でもなく、ただの現実です。

STEP➋:「事実」をストレングスの視点で言い換える

次に、書き出した事実を「資源」として捉え直してみましょう。

つまり、何があるかどう活かせるかという視点で言い換えるのです。たとえば――

■「実家暮らし」

→生活基盤が安定している。家族のサポートを受けやすい。

■「貯金が少ない」

→経済的に効率的な暮らしを工夫してきた。お金の使い方に敏感。

■「人づきあいが得意ではない」

→少人数や一対一の関係を大切にできる。落ち着いた人間関係を築ける。

■「朝が苦手」

→夜の静かな時間を有効活用できるタイプ。

■「ルーチンワーク中心」

→コツコツと安定した仕事を続ける力がある。

このように、欠点に見えることも、見方を変えれば立派な資源(リソース)です。

それはあなたが社会や日常を生きていくための力そのもの。

これが「ストレングス」です。

STEP➌:「環境」や「人間関係」にも目を向けてみる

ストレングスモデルでは、個人だけでなく環境や人との関係もリソースとして捉えます。

あなたの周りには、どんな使える環境や支えになる人があるでしょうか?たとえば――

■職場に相談しやすい同僚がいる

■地元に長く住んでいて土地勘がある

■公共交通機関が便利な地域に住んでいる

■SNSでつながっている仲間がいる

■家の近くに自然がある

それらもすべて、あなたのストレングスの一部です。

なぜなら、あなたが「それを使える状態」にいるということ自体が、資源だからです。

STEP➍:気づいた資源を自分の言葉でまとめてみる

最後に、見つけたリソースをもとに「私は〇〇な人」という形で、自分のストレングスを文章にしてみましょう。たとえば――

■私は、安定した環境をうまく活かして行動できる人。

■私は、一人で考える時間を大切にしながら、丁寧に物事を進められる人。

■私は、限られた条件の中で工夫して生きる力がある人。

どんな言葉でも構いません。

それは理想の自分ではなく、今の自分の持っている力です。

それを意識できるようになると、自己理解の深さが変わります。

福祉のストレングスモデルでは、「どんな人も、どんな状況の中にもストレングスがある」と考えます。

それは、欠けている部分を補うのではなく、すでに在るものをどう使うかという視点の転換です。

今日このワークで書き出した一つひとつの言葉が、あなた自身を支える資源の地図になります。

そしてその地図をもとに、次の章では「自分のストレングスをどう活かしていくか」を探っていきましょう。

ストレングスを「生きる道具」として使おう―特別でなくても、今あるものをどう使うか―

前のワークであなたは、自分に関するさまざまな「事実」を書き出し、それを資源として言い換えてみましたね。

もしかしたら、

「そんなのストレングスって言えるの?」

「たいしたことじゃない」

と感じたかもしれません。

それで、いいんです。

福祉のストレングスモデルで大切なのは「自分が何を持っているか」よりも「持っているものをどう使うか」です。

私たちは、誰もがいま、この瞬間の暮らしの中にすでにいくつもの資源を持っています。

そして、それを少し使い方を変えるだけで、日常の見え方や、自分との付き合い方が変わっていきます。

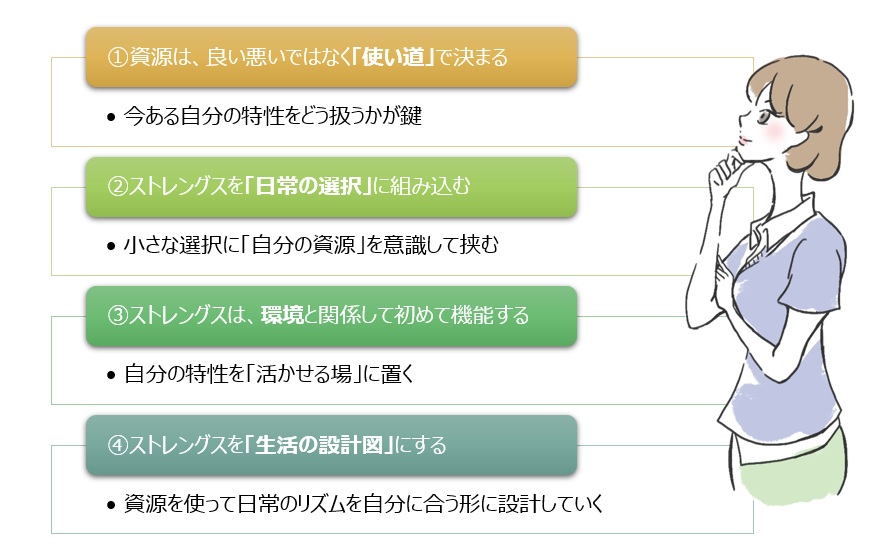

①資源は、良い悪いではなく「使い道」で決まる

ストレングスとは、価値判断の結果ではありません。

それは「今の自分の状態」「置かれた環境」「性格の傾向」を、どう使うかという視点です。たとえば

■「独身」なら、他人の時間に縛られずに自分の選択を試す自由がある。

■「人付き合いが苦手」なら、一人で集中して取り組める環境を整えやすい。

■「心配性」なら、物事を事前に丁寧に準備できる。

■「実家暮らし」なら、生活基盤を安定させながら新しい挑戦を試せる。

■「飽きっぽい」なら、次々と新しい刺激を取り込みながら柔軟に動ける。

このように、特別良いことをするのではなく、今ある自分の特性をどう扱うかが鍵になります。

これが「ストレングスを使う」ということです。

②ストレングスを「日常の選択」に組み込む

ストレングスを活かすというと、大きな挑戦や人生の転換を思い浮かべる人もいます。

でも、実際はもっと小さな場面で、「今日、何をどう選ぶか」の中にこそ、ストレングスは生きています。

たとえば、こんなふうに考えてみましょう。

■朝「今日はやる気が出ない」と思ったら

→「無理せず小さなことをひとつだけやってみよう」

(ストレングス:自分のペースを大切にできる)

■職場で苦手な相手と話す場面があったら、

→「聞き役に徹して相手を観察しよう」

(ストレングス:慎重さ、観察力)

■家で時間を持て余したときは、

→「片付けをしてみよう。整理すると頭の中も整うかも」

(ストレングス:整える力、環境を整える感性)

こうした小さな選択に「自分の資源」を意識して挟むことで、ストレングスは使える道具になります。

それは自分を無理に変える方法ではなく、今の自分を活かす行動設計なのです。

③ストレングスは、環境と関係して初めて機能する

ストレングスは、単体で存在するものではありません。

環境や関係性の中で機能することで、初めて力になります。

たとえば、「静かな時間が好き」という特性は、にぎやかな場所では短所のように感じられるかもしれません。

でも、自宅やカフェで集中して作業する場面では、大きなストレングスです。

「他人に気を遣いすぎる」という特性も、仕事での調整や対人支援では、欠かせない感受性です。

つまり、

「どこで使うか」

「誰と関わるか」

によって、同じ性質が資源にも、課題にも変化します。

だからこそ、自分の特性を「活かせる場」に置くことが重要です。

それは逃げでも妥協でもなく、自分という存在の使い方を最適化するという行為です。

④ストレングスを「生活の設計図」にする

ここで大切なのは、ストレングスを自分の取り扱い説明書のように使うことです。たとえば

■私は一度に多くのことを抱えると疲れるタイプ

→一日の予定は詰め込まず、「やること3つまで」にする。

■私は周囲の変化に敏感

→静かな時間を毎日30分確保して、感情を整理する。

■私は人に頼るのが苦手

→「手伝ってもらう練習」を週に一度やってみる。

こうして「自分の資源」をもとに、日常のリズムを自分に合う形に設計していく。

それが、ストレングスを生き方の道具として使うということです。

⑤ストレングスを使うことは、「希望を使う」こと

ストレングスを意識して生活を組み立てると、少しずつ「これならできそう」「自分にもやれることがある」と感じられるようになります。

それは、自己肯定感を無理に高めることではなく、「希望を感じられる仕組みを自分の中に作る」ということです。

福祉のストレングスモデルでは、希望は支援の核心とされています。

そしてその希望は、外から与えられるものではなく、自分の資源を使う体験から生まれるものなのです。

ストレングスを活かすとは、「頑張って何かを変えること」ではなく、今ある自分をどう使うかを決めることです。

それは、

■自分を責める代わりに、活かしてみる

■欠けているものより、今ある要素をどう配置するか考える

■「ダメな自分」も含めて、使えるところを見つけていく

そんな、静かで実践的な生き方の選択です。

≪おすすめコラム≫エンパワーメントが人生を変える ―自分らしさを再発見―

まとめ:ストレングスとは、「今の自分を使う力」

ストレングスとは、誰かより優れている証ではなく、「今の自分をどう活かすか」という実践の視点です。

私たちは、日常の中で無意識に足りないものばかりを探してしまいがちです。けれど、本当の変化は「すでにあるもの」に目を向けた瞬間から始まります。

どんな状況にいても、人は必ずストレングス(資源)を持っています。

それは「強くあること」ではなく、「自分を使うこと」。

そして、その小さな実践が、自分の中に希望の回路を作っていくのです。

今日からできることは、たったひとつ。

「いまの自分」の中に、すでにある力を見つけてみてください。

それが、あなたらしく生きるための最初の一歩になります。