リフレーミングで“ダメな自分”を卒業する:自分軸を取り戻す6つの思考習慣

はじめに:なぜ「ダメな自分」と感じてしまうのか

自分で自分を受け入れなければ、と思うほどに自分の不足しているところや欠点、コンプレックスが気になってしまった経験はありませんか?

無意識に「受け入れるに足る自分でなければ受け入れられない」と思ってしまって、「だからまずは欠点を無くすことから始めなければ」と考えているのかもしれません。

自分を受け入れるとは、欠点を無くすことではありません。長所と欠点、といった判断はせず「これが自分」とそのまま見ることです。

ではそのためにどうすればいいか?

本記事では、リフレーミングを用いてどのように今の自分をそのまま受け入れることが出来るか、を考察します。

目次

- リフレーミングとは?心を軽くする“ものの見方”の心理学

- リフレーミングがもたらす3つの効果|自己否定から抜け出す第一歩

- リフレーミングができない人の特徴|視点を増やせない理由とは?

- リフレーミングの方法|日常で使える6つの思考トレーニング

- リフレーミングを継続するコツ|思考のクセをゆるやかに変える習慣

- まとめ|リフレーミングは「出来事を変える」力ではなく「意味を変える」力

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

リフレーミングとは?心を軽くする“ものの見方”の心理学

まずは言葉の意味から確認したいと思います。

リフレーミングとは「re-framing」です。フレーミングとは枠にはめて考えること。それを「re」やり直す、ということですから、「枠を変える・取り外して考え直すこと」です。

私たちが毎日接する情報は膨大です。それを一つ一つ認識することは不可能です。処理しきれないほどの情報量を効率的に処理するために「スキーマ」という枠組みを持っています。このスキーマは人によって内容が異なります。

ある人は「人に頼るのは迷惑をかけることだ」と思っていて、また別の人は「困ったら人に頼ろう」と思っていたりします。どちらが間違い、ということではありません。

ただ、時としてこのスキーマが過剰に働き過ぎて、同じパターンでしかものを見ることが出来なくなってしまいます。

情報処理を効率化するためのスキルが、思考に制限を与えてしまうんですね。

この「枠」を取り外し、今とは違う視点で物事を見ることが出来ると、感じ方や評価も変わってきます。

なぜ枠を変えると現実の見方が変わるのでしょうか。

まず、思考の枠、つまり思い込みから自由になることで、別の側面が見えてきます。

例えば上司から「この作業、もう少し丁寧にやって」と指摘されたとします。

今の作業の仕方ではだめだと評価された、と感じて落ち込むかもしれません。しかし引き続き作業そのものは負かされたわけですから、「より良い結果を出すためのアドバイスをもらえた」と考えることも可能です。

落ち込んだのも、アドバイスと捉えるのも、どちらも真実です。どちらか一方だけが正しいということではありません。

思考の枠を取り外したことで「見方が増えた」ことが大きな変化なのです。

まず、今自分がどんな思考の枠を持って物事を見ているのか、を認識する、そして別のフレームから見ることを試す、その結果得た新しい視点が自分にとってどんな価値を持つのか、を考える。

この流れを繰り返すことが、今回のテーマです。

≪おすすめコラム≫自己理解が人生を変える―内省で見つける自分の軸

リフレーミングがもたらす3つの効果|自己否定から抜け出す第一歩

思考の枠組みが強すぎると、私たちは知らず知らずのうちに自分を責めてしまうことがあります。

その典型が「〜すべき思考」です。

「もっと頑張るべき」「ミスしてはいけない」と、そんな心の声に追い立てられて、気づけば苦しくなっていませんか?

- 常に気持ちを安定させるべきである

- 仕事は完璧に素早く行うべきである

- 他人に迷惑をかけるべきではない

一般的にどれも「そうあれば素敵だな」と思う考え方だと思います。

ただ、いつでもどこでもどんなことが起ころうとも常にこの思考の枠から離れられないことで、心がバランスを失います。

「常に気持ちを安定させるべき」と思い込み過ぎることでバランスを崩す、という本末転倒な事態が起きるのです。

そして自分が持つ思考の枠から自分の状況が外れてしまった事態にショックを受けて自己否定状態に陥ってしまうのです。

「気持ちを安定させるべき」という考え方は、間違ってはいません。

それでも人は気持ちが乱れます。上がるときもあれば落ちるときもあります。どれほど気を付けたところでそれは固定出来ません。

安定させていられる時間が多いと自分にメリットが大きい、とはいえ、固定させようとするのは不自然。ならば変動しているときも、それなりに行動出来ている自分に気づいて褒めてあげよう、と考えることが出来たら、どうでしょうか。

ここで新しく加わったフレームは「行動」です。

気持ちだけにフォーカスしていた視点に別の要素が加わったことで、「気持ちが安定していない自分」に対する評価が変化したはずです。

これはそのまま自信に成長します。

起きる事態に対して様々な視点から考察出来るようになることで得られるのは「心の余裕」です。追い込まれることが減っていきます。

心に余裕が生まれることで、ストレスをため込むことが減ります。

人間関係で他者の目線や意見に過剰に反応することも無くなるので関係性が安定します。

柔軟に日々を過ごせることで、次第に自己肯定感も高まっていきます。

つまり、リフレーミングで思考の枠を外したり増やしたり出来ることで、今自分を悩ませている課題は伸びしろへ、失敗は成長の種として見ることが出来るので、自己否定感から解放されるのです。

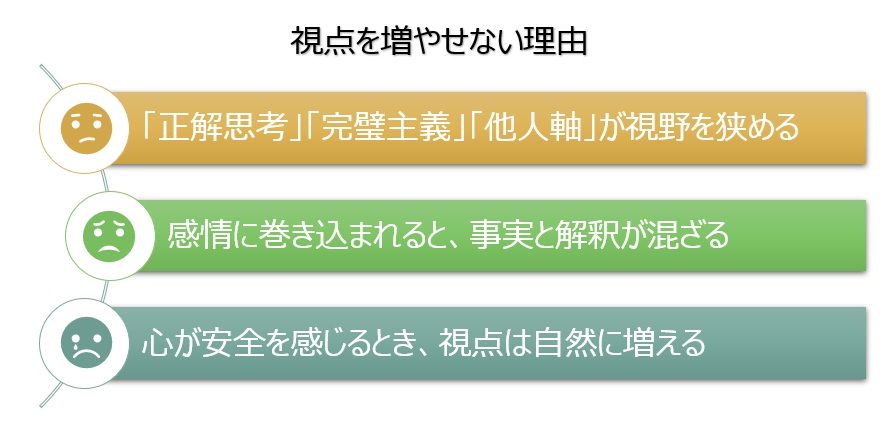

リフレーミングができない人の特徴|視点を増やせない理由とは?

と、説明を聞いて「なるほど!」と思ってくださっても、すぐに自分に取り込むのが難しいのも事実です。

なぜ頭で分かっていても実践しにくいのでしょうか。

①「正解思考」「完璧主義」「他人軸」が視野を狭める

まず、リフレーミングを妨害する要素が3つあります。

- 正解を探す

- 完璧主義

- 他人軸

です。

まず「正しい選択肢・答えを選ぼう」とし過ぎると、当然ながら視野は狭くなります。視点を増やそうとするリフレーミングとは逆の考え方です。

完璧主義も同様に、非常に限定された状態=完璧、満点、パーフェクトだけしか受け入れることができませんから、他の視点が入り込む余地はありません。

他人軸は、評価基準が他者です。他人が良いと言えば良い、悪いと言えば悪いと捉えます。だとすると頑張ってリフレーミングで別視点から考察出来たとしても、その視点を「これでいいのか?」と迷って、場合によっては手放してしまいます。

② 感情に巻き込まれると、事実と解釈が混ざる

次に考えられるのが「感情に巻き込まれてしまうから」です。

何かを体験したとき、同時に感情を抱きます。その感情が強すぎて、起きた「事実」とそれに対する「解釈(スキーマによるもの)」を分けて処理することが出来なくなってしまうのです。

例えば「上司に仕事で指摘を受けた」ことで強い羞恥を感じてしまったら、言われた言葉の内容よりも「指摘を受けた」ことへ気持ちがフォーカスしすぎて、別視点からとらえ直す余裕が出てこなくなってしまうんですね。

感情も、解釈も、事実も、どれも平等です。

あるのは「どう扱うことが自分にとってポジティブな未来につながるか」です。

感情だけに支配されてしまうことで、ポジティブな未来へ向かう道を閉ざしてしまうことになるのです。

③ 心が安全を感じるとき、視点は自然に増える

思考の枠(スキーマ)が固定化されている状態とは、単に「頭が固い」「頑固」と言うことではなく、世界を狭く切り取ってみてしまっている、とも言えます。

先ほどもお話したように、リフレーミングすることで心に余裕を持つことが出来ます。余裕があると、追い詰められなくてすみます。それは「心が安全を感じられる状態」です。

リフレーミング出来ないままだと、この「心の安全」を得られない緊張状態を強いられるのです。

すると尚更「間違っちゃいけない」「失敗出来ない」「正解はどれだ」という狭い範囲でしかものを見ることが出来なくなって、心の柔軟性が奪われてしまうのです。

リフレーミングは正解を探す方法でも、失敗しないスキルでもありません。

現実の見方を柔軟にして、心に余裕を作る知恵なのです。

≪おすすめ書籍≫「自分軸」をつくる本(Amazon kindle)

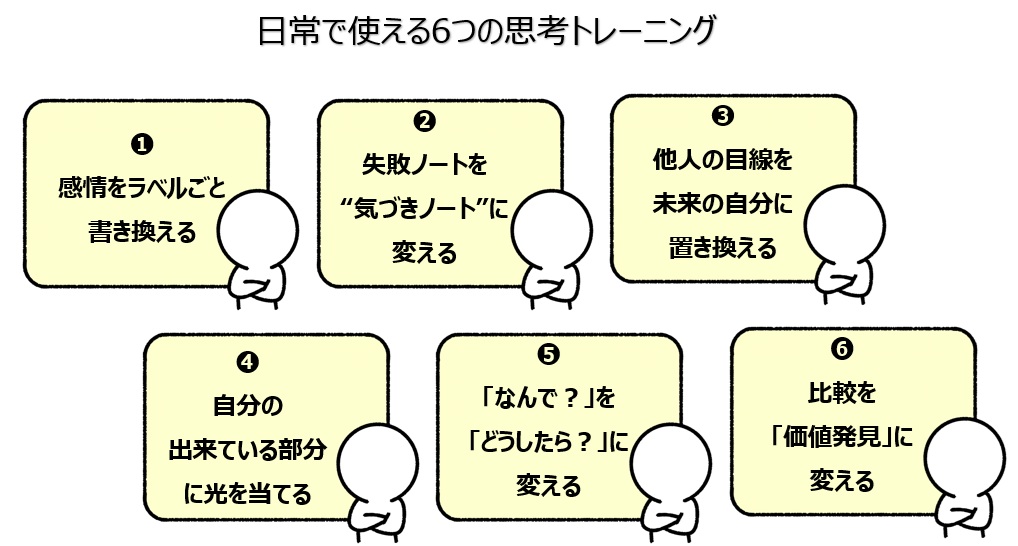

リフレーミングの方法|日常で使える6つの思考トレーニング

ここでは、日々の生活で実践できる6つのリフレーミングトレーニングを紹介します。

①感情をラベルごと書き換えるリフレーミング

先ず前提として、あなたの感情はあなたの敵ではありません。

リフレーミングの第一歩は、「感じた感情に新しい意味を与える」ことです。

「落ち込む=悪い」ではなく、「エネルギーをためる時間」と捉える。

「焦り=不安」ではなく、「変化したいというサイン」と見てみる。

感情を否定せず、言葉を“やわらかく言い換える”だけでも気持ちは変わります。

②失敗ノートを“気づきノート”に変えるリフレーミング

日記や記録をつけてみようとすると、どうしても「反省ノート」になりがちです。

それは記録ではなく「良い悪い」を判断する習慣が強すぎるせいです。

その場合は「気づきノート」をつけてみましょう。

目的は自分を責めることではなく、自分を理解することです。

- 小さな失敗を「なぜダメだったか」ではなく、「何を学べたか」で記録。

- 続けていくうちに、「失敗が自分を育ててきた」ことに気づく。

1日1行でもOK。継続するほど自己肯定感が回復します。

書くこと自体が「自分を客観視する」練習になります。

リフレーミングの筋トレのようなものです。

③他人の目線を未来の自分に置き換えるリフレーミング

辛い出来事の渦中から抜け出せないときは、「10年後の自分ならどう見る?」と問いかけてみましょう。

未来の自分は、今の苦労を「成長の証」として見ているはずです。

今のつまずきも、きっと自分のストーリーの一部として、俯瞰してみることが出来るでしょう。

たとえば、過去を振り返ったとき「大変だったけど、あの経験があったから今がある」と思えたことはありませんか?

未来から見れば、今の困難もその途中なのです。

④自分の出来ている部分に光を当てるリフレーミング

私たちは「できなかったこと」にばかり目が行きがちです。

それに対してリフレーミングは、意識的に「できたこと」へ光を当て直す作業でもあります。

- 一日の終わりに「今日できた3つのこと」を書き出す。

- 例:朝ちゃんと起きた/笑顔で挨拶した/落ち込みながらも出勤した。

「小さな成功」に目を向けることで、自分を責める脳から「自分を認める脳」に少しずつ切り替えることが出来るようになります。

⑤「なんで?」を「どうしたら?」に変えるリフレーミング

悩みや問題が起きた時、「なんで?」と原因を探そうとしてしまいます。でもこれ、1つじゃないんですよね。だから終わらない。

そこに時間をかけるより「どうしたら?」と、未来を探す思考法に切り替えてみましょう。

自分への質問の仕方を変えるだけで、思考の流れがガラッと変わります。

- 「なんで?」は過去を責める質問。

- 「どうしたら?」は未来をつくる質問。

例えば、「なんで緊張しちゃうの?」→「どうしたらリラックスできるかな?」などですね。

⑥比較を「価値発見」に変えるリフレーミング

比較は悪いことではありませんし、意識して止めるのも難しいです。

比較は、見方を変えれば自分が「何を大事にしたいか」を教えてくれるヒントをくれます。

例えば「あの人みたいに堂々と話したい」と思うなら、それは「私は自分の意見をもっと伝えたいんだ」という、自分が目指す未来像へのヒントなのです。

他人との違いは、あなたの“可能性の形”です。

そこに気づけたとき、比較は嫉妬ではなく、未来へのモチベーションに変わります。

リフレーミングを継続するコツ|思考のクセをゆるやかに変える習慣

ワーク、お疲れ様でした。

これならやりやすい、と思う切り替え方法があれば、是非試していただければと思います。

更にリフレーミングは「習慣化」することで本来の効果、心の余裕を生み出し続けてくれます。

どうやって継続するか、のポイントは以下の3つです。

①毎日1つ、「別の視点から見る」練習をする

今回ご紹介した6つのワークで、どれか1つでいいので、毎日1回試してみましょう。

最初のうちはスムーズに別視点を取ることは出来ないかもしれません。でもそれは慣れていないからなので、繰り返すことでどんどん自分のものにすることが出来ます。

車の運転と同じです。大事なのは結果ではなく場数を増やすことです。

②感情を否定せず、素材として使う

先ほどお話したように、リフレーミングを阻害する要因の一つが感情です。

何か出来事に対してネガティブな感情を抱くと、無意識に否定したくなります。しかしその感情も込みで、自分にとっての「体験」です。感情を否定していては、別の視点を取ることも難しいです。

感情と事実を分けて考えて、感情も観察対象として扱いましょう。

上司から仕事ぶりに対して指摘を受けて「恥ずかしい」と感じたとしたら、恥ずかしさをどうにかするのではなく「なぜ恥ずかしいと思ったのか」が重要です。

それだけプライドを持って一生懸命頑張っていた、とか、逆に「この程度でいいだろう」と隠れて手を抜いていたことがバレたと感じたのか、とか。

感情の奥にある自分の本心を探り当てて、それを元に「では違う見方をするとしたら?」と、リフレーミングにつなげていきましょう。

③リフレーミングを無理なく生活に溶け込ませるポイント

リフレーミングが「今とは違う視点で物事を見る」ことなので、これは結構普段の生活に影響を及ぼします。

その大きな変化を無理なく生活に溶け込ませるポイントがいくつかあります。

まず「リフレーミングしよう」と思わない、です。

矛盾して聞こえるかもしれませんが、リフレーミングしようと思うと力んでしまう可能性があります。

一度立ち止まって「他の見方を足すとしたら?」と問いかけてみましょう。

そして感情が高ぶっている時は避けましょう。

感情はどんなものでも時間が経てば沈静化します。

時間を置いて、深呼吸などをして落ち着いてきてから試してみましょう。

言葉のバリエーションを増やすのも効果的です。

言葉はそのまま自分の思考です。普段使う言葉を少し変えるだけでも、思考の枠が広がります。

例えば「ダメだった・失敗した」を「このケースだとどうなるか、のデータが取れた」と考える、などですね。

そしてリフレーミング出来ない日があったとしても、否定しないようにしましょう。

いつでもリフレーミング出来る人になること、が目的ではありません。

必要な時に思考の枠を広げられるようになることが目標です。

そして内容によってはリフレーミングしきれない重大事項も起こりえます。

出来ない日があったとしても、「そういう日もある、今は出来ないと感じている」という「今までにない自分の捉え方」をしている、とも言えます。

それもまたリフレーミングの一つです。

≪おすすめコラム≫EQを高める:ネガティブ感情に負けない人間力

まとめ|リフレーミングは「出来事を変える」力ではなく「意味を変える」力

リフレーミングとは、出来事そのものを変えるのではなく、“見方”を変えることで心の感じ方をやわらげていく思考法です。

私たちは日々、「こうあるべき」「失敗してはいけない」といった思考の枠=スキーマの中で生きています。けれど、その枠を少しゆるめるだけで、現実の捉え方が穏やかに変わっていきます。

感情を否定せず受け止めること。

出来事を一歩引いて眺めること。

そして、他の視点を“ひとつ足す”こと。

その小さな積み重ねが、自己否定をやわらげ、心に余裕としなやかさを育てていきます。

リフレーミングは特別なテクニックではなく、「自分を責める思考をゆっくりほぐす習慣」です。

今日から少しずつ、見方を変える練習をしていきましょう。気づけばあなたの世界は、今よりずっとやさしい光で満ちているはずです。