なぜ『べき思考』から抜け出せないのか?その仕組みと解決の鍵

べき思考、つまり「〜すべき」「〜しなければ」といった思考に縛られて、息苦しさを感じたことはありませんか?

それは責任感や向上心の表れでもありますが、強くなりすぎると自分の気持ちが見えなくなり、日々の判断や行動が苦しくなってしまいます。

本記事では、べき思考が手放せない心理的な背景と、その背後にある愛着との関係を解説します。

そして最後に、自分の感覚を取り戻し「自分軸」で生きるための実践ワークをご紹介します。

目次

- なぜ「べき思考」に縛られてしまうのか

- 「べき思考」と愛着の関係

- 「べき思考」を手放す鍵は「自分軸」

- 「べき思考」を手放すための第一歩(ワークつき)

- まとめ―“べき”ではなく“自分軸”で生きる

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

なぜ「べき思考」に縛られてしまうのか

①「〜すべき」「〜でなければならない」がやめられない心理

「べき思考」とは、頭の中に

- 〜するべき

- 〜でなければならない

- 〜してはいけない

といった強いルールや義務感がたくさんある状態を指します。これはどんな人でも少なからず持っていますし、全てが悪いもの、手放さなければいけないものではありません。

例えば「人には親切にすべき」とか「健康でいるよう心掛けるべき」などは誰でも持っている思考です。

ただ、この「べき」だけが行動指針になったり、どんな状況でも頑なに「べき」を守ろうとすると、この思考は私たちにとってストレス化します。

それが分かっているけど手放せないことがあります。何故だと思いますか?

それは、「べき思考」以外での判断基準がないためです。

②「安心感」を得るために“べき”を使ってしまう仕組み

べき思考以外に判断基準がないと、何が良くて悪くて、何を選んで、何をして・何をしてはいけないのか、などを判断することが出来ません。

本来なら「べき」以外にも判断基準はあります。「~したい」です。

しかしそれが分からない、自分の「したい」を使って判断する自信がない。

だから誰から見ても価値があるだろう「べき思考」を頼ってしまい、手放せなくなってしまうのです。

なぜ自分の「したい」が分からない・自信が持てないのでしょう。

それは幼少期の体験と関わりがあります。

- 自分の気持ちを表現してはいけない

- 自分の「したい」より他人の「したい」を優先しなければいけない

というルールが自分の中に出来上がった結果と言えるでしょう。

「べき思考」と愛着の関係

①愛着のタイプと自己信頼感の違い

「したい」を自覚出来なくなる原因となった幼少期の体験とは、「愛着障害」のことです。

愛着(アタッチメント)とは幼少期に養育者(親など)との関係を通じて形成される安心感や信頼感のパターンのことです。

養育者との関係が安定していれば、自分の感情を認めてもらえるので、自分の「したい」に自信を持てるし、感じた時に否定することもありません。

しかし逆に不安定な関係だった場合は「不安型」「回避型」と言った愛着パターンを形成してしまうため、自分の感情や欲求を十分に満たすことが出来ない体験を繰り返すことになります。

幼少期のこの体験は大人になってからも強く影響を受けます。

愛着障害の影響は幅広いですが、自分を信じることが出来ない、自信が持てないこともそのうちの一つです。

自分が「~~したい」と考えても、不安定な愛着関係の間ではそれが否定されたり、我慢しなければ怒られたりします。

または「自分の〜したい」を表現すると大人が不機嫌になるかもしれない、そうなるくらいなら自分が我慢したほうがいい、と考えることもあったでしょう。

愛着が不安定になるのは、例えばこんな時です。

- あるとき葉優しく抱きしめてくれるのに、別の日は同じことをやっても叱られる

→「うちはどっちの反応をするんだろう」と不安を抱える。 - 鳴いたり甘えたりすると「そんなことで泣くな」「一人で出来るでしょ」と突き放される

→「泣いても助けてもらえない」と思うようになり、感情を閉じ込める習慣がつく。 - テストで100点を取ると褒められるけど、それ以外はダメと評価される

→「ありのままの自分には価値がない」と思い込み、結果を重要視するようになる。

覚えがある方もいるかもしれません。

こうした経験ばかり繰り返してきた人は、自分で自分の考えや感情に自信を持てず、誰もが「正しい」と評価してくれるだろう「べき思考」にこだわってしまうようになるのです。

その経験が、自分で自分の気持ちや欲求を自覚することを妨げたり、自分の意見に自信が持てないことに繋がってしまうのです。

②自分を信じられないと“べき”に頼るようになる流れ

子どもの頃は、何か判断に迷ったときは周囲の大人が代わりに決めてくれ、責任も取ってくれたでしょう。

しかし大人になったらそれは無くなります。そして自分で判断し、責任を取らなくてはいけなくなります。

ずっと自分でどうしたいかを考えることから離れてきたのに、いきなり『自分で判断しなければならない」状態になってしまいますから、慌ててしまいますよね。

その時に大人たちの代わりに決めてくれるのが「べき思考」です。

使いまわしているうちにその不便さやデメリットに気づく場面があっても、他の方法、自分の「したい」で判断することが出来ないのですから、手放すことは出来なくても仕方がないのです。

≪おすすめブログ≫エンパワーメントが人生を変える ―自分らしさを再発見―

③厳しいしつけや評価重視の環境との相互作用

「べき思考」が強まりやすい背景には、家庭環境や教育方針も大きく関わります。

たとえば、幼少期から

「良い子でいなければならない」

「失敗してはいけない」

「結果を出してこそ価値がある」

といったメッセージを繰り返し受けて育った場合、自分の気持ちよりも評価基準やルールを優先する習慣が身につきやすくなります。

また、このような環境では「あなたはどうしたい?」と自分の気持ちを聞かれる機会が少なくなります。その結果、自分の欲求や感情を意識する力が育ちにくくなるのです。

さらに、愛着の課題とこのような環境が重なると、

「自分の気持ちは大切にされない」

「人から認められる行動をしなければ安心できない」

という思い込みが強化され、「べき思考」にますます依存する心の構造が出来上がってしまうのです。

「べき思考」を手放す鍵は「自分軸」

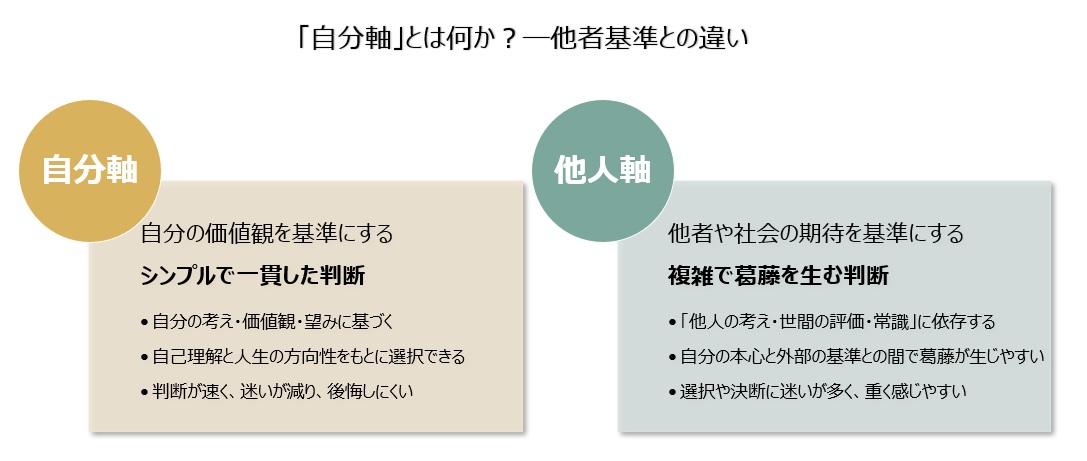

①「自分軸」とは何か?―他者基準との違い

本来の自分の判断基準「私は~したい」「~が良いと思う」は、自分軸の一部と言えるでしょう。

「自分軸」とは「私は~~という人間だから、それを大切にして生きていきたい」という、自己理解と人生の方向性を兼ね備えた、人生のコンセプトです。

- 自分が望むこと

- 自分が「こうしたほうがいい」と考えること

- 自分の「なりたい未来」に近づける道

- 自分が大切にしてるものを守れる選択肢

は何か、を、自分の考えを元に決めることが出来るのです。

これとは反対の判断基準もあります。

自分の考えで決める代わりに他人の考えに沿って決める「他人基準」の生き方です。

「べき思考」とは、まさに他人基準の考え方と言えるでしょう。

②「自分軸」を持つと判断と行動がラクになる理由

自分軸を持つと、日々の判断や行動に迷いが少なくなります。

なぜなら「何を基準に決めればいいのか」が明確になるからです。

たとえば他人基準の場合、

「あの人はどう思うだろう?」

「世間的にはこうすべきだろうか?」

「間違っていないと証明できるか?」

といった問いをいつも頭の中で繰り返すことになります。

これは心のエネルギーを消耗させ、決断を重く感じさせます。

更に心の中で「本当は~~したほうがいい」と考えていることとの間に摩擦が起きることも考えられます。これを葛藤と呼びますが、葛藤はストレスを引き起こします。

一方で自分軸を基準にすると、

「私はこれを望んでいるか?」

「自分が大切にしているものと合っているか?」

とシンプルに問い直すだけで済みます。

そして自分の「~したい」と衝突することが無いのでストレスも無く、行動に対するモチベーションも高まります。

つまり、自分軸は「多数の外部ルールの中から正解を探す作業」ではなく、「自分のコンセプトに照らして選ぶ」という一貫した判断プロセスを提供してくれるのです。

結果として、

- 判断が速くなる

- 選択に迷いが減る

- 決めた後に後悔しにくい

というメリットが生まれ、心も行動もずっとラクになります。

≪おすすめブログ≫流されやすい自分を変えたい!-自己決定理論とは-

「べき思考」を手放すための第一歩(ワークつき)

①小さな選択から「自分の感覚」を尊重する

愛着の問題から「べき思考」に縋ってしまい手放すことが出来なくなっているなら、改めて自分軸を構築することで「本来の自分の判断基準」を手に入れることをおすすめします。

そのための方法としてまずは「小さな選択をするときに自分の感覚を尊重する」です。

毎日の生活は、小さな選択の連続ですよね。

何時に起きるか、何を着るか、何を食べるか、どの道を歩くか、電車でどの席に座るか、帰ったら何をするか、何時に寝るか。

ルーティンに従っているとしたらそれもまた「選択」の結果です。

こうした日々の選択場面で「自分が本当はどうしたいのか」を一つ一つ確認し、それに沿って選択が出来るのか、出来る状況なら実践する。

この繰り返しで『自分の感覚に沿って行動する』練習をしてみましょう。

もちろん状況によっては自分の感覚に沿うことが出来ないこともあります。仕事や人間関係など他者が関わる場面に多いです。

そうしたときはもう一歩深く考えます。

「私の感覚では~~したほうがいいけれど、それを踏まえて自分を含めた全員にとっての最適解は何か?」

これを考慮出来ることが、べき思考にはない自分軸の柔軟性です。

②失敗しても大丈夫という経験を積む

自分軸で選んで実践したからと言って、全てが良い結果になるとは限りません。

大切なのは、結果が全て期待通りになることではなく、そうではなかった時に「それでも大丈夫」と受け止めることが出来ることです。

どうすれば想定外の結果を受け止めることが出来るのでしょうか。

それは「自分軸に沿って決断した」プロセスを思い出して信じることです。

決断する過程には「~になったらどうしよう」という想定もあったはずです。それを含めて「○○にしよう」と決めましたよね。

とすれば、その時の思考過程に、想定外の結果への対処方法のヒントがあるはずです。

自分が考えて、自分がフォローできた、という経験は、選択肢の結果が想定通りに進んだ時以上に自分に自信を与えてくれます。

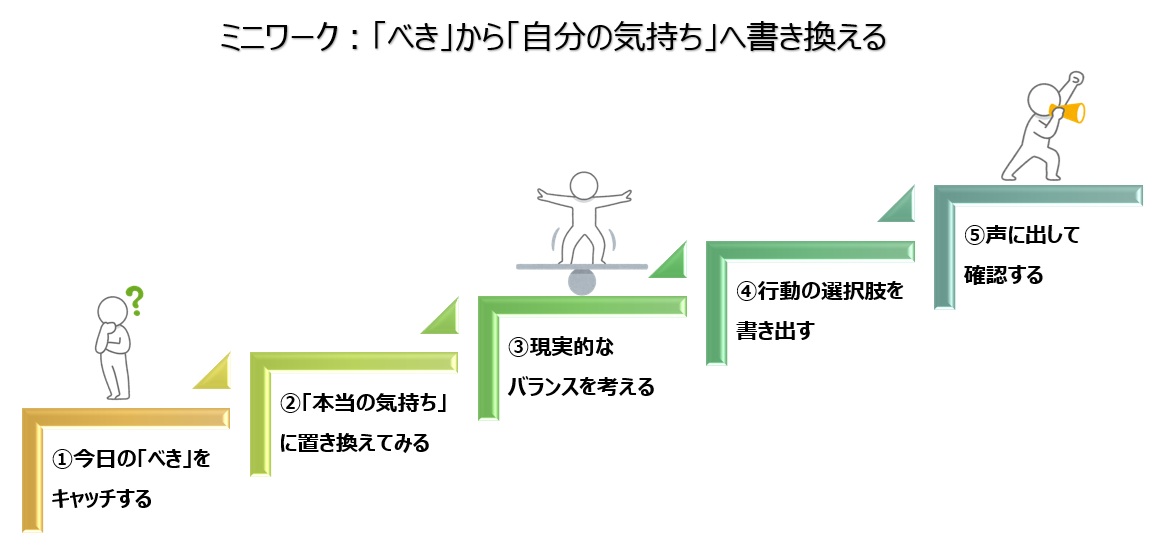

③ミニワーク:「べき」から「自分の気持ち」へ書き換える

以上を踏まえて、「べき思考」から「自分の気持ちを基準に判断する」切り替えの練習をしてみましょう。

【1】今日の「べき」をキャッチする

1日の中で「〜すべき」「〜しなければ」と頭に浮かんだことをメモします。

例:「もっと頑張って残業すべき」「家事は全部きちんと片付けるべき」

【2】「本当の気持ち」に置き換えてみる

「私は本当はどうしたい?」と問いかけてみます。

例:「残業すべき」→「本当は今日は早めに帰って休みたい」

【3】現実的なバランスを考える

「べき」と「本音」の間にある中間地点を探してみます。

例:「今日は最低限のところまで仕事を片付けて、あとは明日に回そう」

【4】行動の選択肢を書き出す

「べき」に従った場合と、「本音」を優先した場合で、どんな行動があるか書き出します。

そのうえで「今の自分が納得できる選択肢はどれか?」を決めてみましょう。

【5】声に出して確認する

選んだ行動を「私は〜したいから、〜する」と声に出してみます。

例:「私は休みたいから、今日は定時で帰る」

声に出すことで「他人基準」から「自分基準」への切り替えが定着しやすくなります。

まとめ―“べき”ではなく“自分軸”で生きる

「べき思考」は誰にでもある自然な思考ですが、それだけを行動基準にしていると、他人の期待やルールに縛られ、自分の気持ちを見失ってしまいます。

その背景には、幼少期の愛着体験や厳しいしつけ・評価重視の環境が関わり、自分の「したい」を信じられない心の癖が育ってしまうことがあります。

だからこそ、「べき」を完全に捨てるのではなく、自分の気持ちに耳を傾け、それを基準に判断する練習が必要です。

小さな選択から自分の感覚を確かめ、失敗しても大丈夫という経験を積むことで、自分軸は少しずつ強くなっていきます。

今日の「べき」を一つ「私は〜したい」に書き換えることから始めてみませんか。

“なぜ『べき思考』から抜け出せないのか?その仕組みと解決の鍵” に対して1件のコメントがあります。