「人と比べる」クセから抜け出すヒント

―比較の心理を理解し、自分軸を育てる―

私たちは日常の中で、無意識のうちに「人と比べる」ことを繰り返しています。

仕事や学び、家庭や人間関係、そしてSNSまで。比べること自体は悪いことではありません。

むしろ、太古の昔から人が生き延びるために身につけてきた大切な本能でもあります。

けれども現代社会では、比較が自信喪失や焦りを生み出し、自己否定につながってしまうこともあります。

本記事では、人と比べる心理の背景と、落ち込まずに前向きなエネルギーに変えていく方法をお伝えします。

人と比べるのはなぜ?―脳と心のメカニズム

①進化心理学的に、人は比較を通じて生存してきた

そもそも人はなぜ自分と他人を比べるのでしょうか。

答えは「自分の生存確率を上げるため」です。

大昔の人類の生活を想像してみましょう。

ある程度の人数で集落をつくって、自給自足のような生活をしています。体力や力がある人は外へ出て獲物を捕ったり敵を排除したりします。コツコツ作業するのが好きな人は敷地内で食物を育てます。手先が器用な人は道具や武器、衣類をつくったりしたでしょう。子どもはそれぞれ大人の手伝いをして将来のために学びます。

この役割分担をするためには「他人と自分は何が違うのか」を知る必要があります。

「あの人は脚が速い、自分は大きな物を持って運ぶ、あっちの人は岩を削って台をつくれる」

そんな違いがあるからこそ、集団の中で役割分担が出来て、それによって自分の居場所を確保し、周りに必要とされることで繋がりを実感し、人の役に立てることで自信を得ることが出来たのです。

これは今の世の中も同じですよね。

人と比べることは自分を下げることではなく、自分の個性を探すために脳にインプットされている機能の一つなのです。

②人と比べる癖を助長するSNSによる「常時比較社会」での影響

そのように社会の中で生きていくために必要だから備わっていたスキルが、現代では逆に自信喪失やストレス、不満、自己否定の温床になってしまっています。

その理由の一つがSNSです。

昔は他人と自分を比べるとしても、その対象は限られていました。目に見える・手が届く範囲でだけ行われてきた「自分探し」手法の一つだったのです。

それがSNSの普及によって、見も知らないどこか遠くにいる誰かの生活のワンシーンを目にすることが増えました。

ただ見ているだけなら問題ありません。

しかしそこに対して「いいね」がどれくらいついているか、を見ると、それが「価値があること」に感じて、無意識に「そうならなければ」と考え始めてしまいます。

本当に自分がそれを望んでいるのか、必要としているのか、を考えるより先に。

四方八方からそうした情報に囲まれて、24時間いつでも自分を何かと比べて自分に対してダメ出しをするようになってしまうのです。

太古の昔のように「何をすることで自分を生かせるか」という目的とは関係ない「自他の比較」ですから、メンタルが不安定な時は尚更「自分にはないものだらけだ」と感じて、自己否定に傾いてしまうのです。

≪おすすめブログ≫ポジティブマインドを取り戻す:心の安定を築くための実践法

「人と比べる」が生む3つのパターン

①憧れ・目標としての比較(プラスに働くケース)

自分と他人を比べることで、何が起きるでしょうか。

3つのパターンが考えられます。

一つは「憧れ・目標」が明確になるパターンです。これは自己成長という意味ではプラスに働くパターンと言えるでしょう。

例えば同じ職場・同じ部署の同期がいつの間にか難関資格を取得した、とします。その資格があることで、自分がずっと憧れていたプロジェクトに抜擢されました。

このときに「自分にはあんな難しい資格はとれない」と落ち込んだり「ずっと自分が狙っていたのに」と妬む以外に出来ることがありますよね。

まず、ほぼ同じ仕事をしていたのに、なぜ同期は資格を取れたのでしょう。

資格を取得する、ということは、そのための勉強の時間が必要です。スクールに通うならお金もかかります。そのために他の楽しみを我慢しなければいけないことも起きてきます。その我慢を受け入れるためのモチベーションも、同期にはあったのでしょう。

これらを参考にすることで、自分にも同じ未来を実現することが可能になりますよね。

比較したことで「自分と相手の違い」、例えば時間やお金、集中力の使い方を学ぶことが出来ます。

比較対象が自分には無いものを持っていた場合、それが自分も求めているものだとしたら、道しるべになってくれるのです。

②嫉妬や焦りを生む比較(マイナスに働くケース)

二つ目は逆に「嫉妬や焦り」を生む、マイナスに働くパターンです。

まず自分に無いものを持っている人がいたら、興味を引かれますよね。

羨ましいとも思いますし、自分には無いものを持っていることでその人が第三者から賞賛を受けていたら妬ましく思うし、焦りを感じるかもしれません。

「自分も早くそうならなければ」と考えてしまいます。

特に何か期限があるものだとそうなりがちです。就活、婚活、妊活などがこれに該当します。

自分だって頑張っているのに、どうしてあっちは夢が実現して私はまだ手に入れることが出来ないのだろう、と考えるだけでなく、「もしこのままだったら自分は期限切れになってしまう」という恐れや焦りも生まれます。

他人との違いがそのまま「不満足な人生」を想像させる要素になってしまうのです。

③自分を見失う比較(他人軸に縛られるケース)

そして三つ目は「自分を見失ってしまう」比較です。

SNSがこれに該当するでしょう。

先ほども述べたように、無限に無作為に目にする他人の人生の一部とそこについている「いいね」の量を見て、まるでそれだけが価値があるもののように感じてしまいます。

自分自身で「これがいい」「正しい」と思っていたこととは違うのに「他の人たちが高く評価しているなら、きっとこれはとても価値があることに違いない」と、評価軸がふらついてしまうんですね。

そうすると自分自身すら見失ってしまうことになって、「たくさんの情報の中で良い評価をもらうこと」が目的になってしまいます。

元々他人からの評価は結果に過ぎません。こちらはコントロール出来ないし、どんなに良い評価をされたところで自分が「それがいい」と思わなければ自分への影響はほとんどありません。

そうした不確かなものに振り回されるようになり、自分軸がぼんやりとして他人の価値観に流されやすくなってしまうのです。

≪おすすめブログ≫心の基盤を強化する!自己肯定感と自己効力感の違いと実践法

なぜ落ち込みやすいのか?―比較の裏にある心の課題

人と比較するだけなら問題はない、と最初にお話しました。

問題になるのは「比較して落ち込んだりネガティブな状態になってしまう」ことです。

ではどうして比較が落ち込みに発展してしまうのでしょうか。

①自己肯定感の低さ

自分で自分自身を常日頃「これで良い、これが私だ」と受け容れて肯定出来ていないから、人と比較したときにそれが揺らいでしまうんですね。

つまり自己肯定感が低い・不安定だから、です。

逆に自己肯定感が安定していれば、人と比べた結果を「優劣」ではなく「相違点」として捉えることが出来ます。

赤いリンゴが良くて、紫のブドウが悪い、なんて判断する人はいないですよね。

ただの違いです。

自己肯定感がしっかりしていると、人と比べることで気づいた点は「違い」として捉えることが出来ます。

②承認欲求との関連

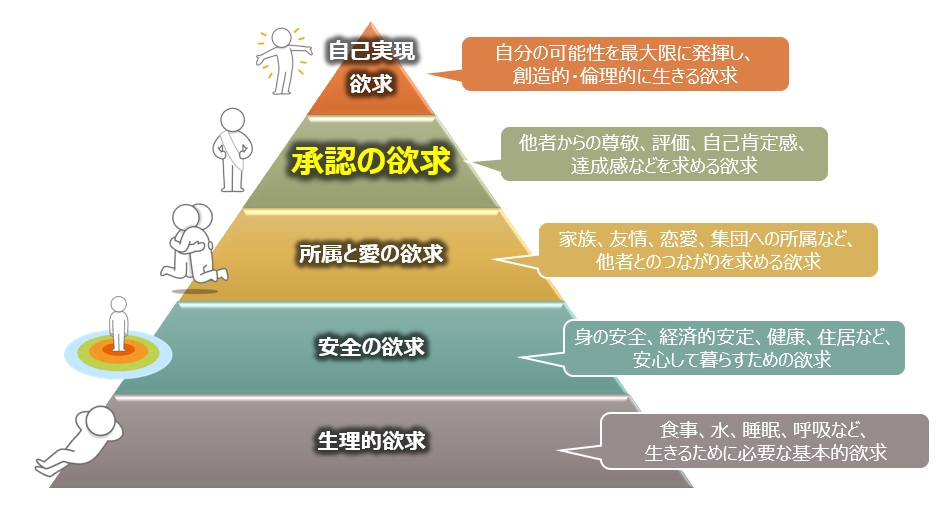

承認欲求、という言葉はすでに一般化していますね。

「私を承認して欲しい、良い評価が欲しい、褒めて欲しい」という欲求と解釈されていることが多いですが、本来はマズローの『欲求階層説』という理論の中で出てくる、人が生きる上で欠かすことが出来ない基本的欲求の一つです。

本来の意味としては「自分で自分を肯定したい」ために、第一段階として他者から承認を得る、その経験を元に自分で自分を承認する」という二段階制です。

人と比べることで落ち込んでしまう時はこの第一段階で躓いてしまっているか、第二段階に進まず他人からの承認を求め続けてしまう場合です。

③自分の価値観の不明確さ(自分軸の弱さ)

そして3つ目は自分の価値観、つまり自分軸が不安定なためです。

自分軸があるということは、何が適切でそうじゃないか、自分にとって意味や価値があるのかないのか、を、自分自身で判断出来ます。だからそもそも他人と自分を比べることはあまりありません。人と比べることで自分の個性を認識する段階は終わっているからです。

逆に自分軸が不明確・不安定だと、何を基準に判断したらいいのかが分かりません。

だから「人と比べる」ことで代用します。

判断基準を他人にする、ということですから、自分にとって都合の良い基準ではない場合が多いのは当然です。

つまり他人軸で評価することになります。

当然自分が今まで大事にしてきた価値観とは違う価値体系ですから、自分にとって分が悪い。点数が低くなります。そして落ち込む。

このサイクルにはまってしまうのです。

「比べる相手」を変える発想

生きているだけで比較対象はどこかにいます。「比較するな」というのは無理な話で、求めすぎれば家から一歩も出ることが出来なくなります。

自分が今やっていることがどんな意味があるのか、このやり方で合っているのか、前に進めているのか、を比較することで確認したいなら、比べる相手を変える、というのはどうでしょうか。

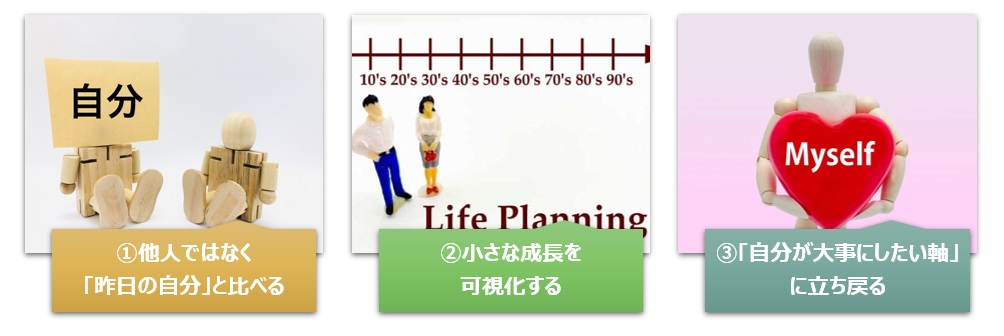

①他人ではなく「昨日の自分」と比べる

「このやり方で前に進めているのか」と、自分の成長を確認したいなら、昨日・過去の自分と比べることをおすすめします。

そのためには毎日の自分自身を公平な目で観察して受け入れることが必要です。

- 先週までは○○までしか出来てなかった。今は◎◎が出来ている。

- 以前ならこういう理解の仕方は出来なかったけど、分かって来たかも。

- 目標までどうやって進めればいいか、具体的につかめた

こうした実感を得るためには、他人と比べることは意味がありません。

過去の自分と今の自分を比較してみましょう。

②小さな成長を可視化する

「このやり方で正しいのかな」と、取り組み方に不安を覚えるなら、今やっていることを可視化してみましょう。

つまり「見える化」です。

- 毎日取り組んでいることを書きだす

- 時間・量・質などを数値化する

- ToDoリストを「完了」に入れていく

などです。

これらが自己評価に良い影響をもたらすために必要なのは「継続」です。

小さな成長があるから将来的な大きな成長が見込めます。

成長にも自信にも「一発逆転ホームラン」はありません。コツコツ続ける人こそが望む未来に到達できます。

とはいえ無心にもくもくと続ける、というのは難易度が高いです。継続に必要なのはモチベーションです。

モチベーションを絶やさないために「自分はこれだけ頑張ってこれた!だからこれからも頑張れる!」と思えるのが可視化の力です。

③「自分が大事にしたい軸」に立ち戻る

「今やっていることがどんな意味があるのか」と不安になることも少なくありません。これを確認したくて人と比べることもあるでしょう。

もしかしたら「自分のほうが価値があることをやっている」と思いたいがための比較だったりします。しかし自分への自信が揺らいでいる時にこの比べ方をすると藪ヘビです。他人のやっていることのほうが価値があるのでは、と思って余計やる気が失われてしまったりします。

今自分がやっていることに価値はあるのか、と不安になった時こそ思い出してほしいのが「自分軸」です。

自分軸とは、自分がどんな人間としてどんな人生を歩んでいくのか、という自己像を言葉で表したものです。

『自分も他人も否定しない広い心を持って○○を実現したい』のようなイメージです。

自分軸が役に立つのは、今すぐここで使えることです。AとBで迷ったとき『自分軸に照らし合わせたらどちらが自分にとってメリットがあるのか』を判断することが出来ます。

自分軸も迷っているのもどちらも『自分』です。落ち込むのではなく、立ち戻ることが出来るのです。

≪おすすめメルマガ≫“わたし”を取り戻す心の軸レッスン

実践ワーク:自分軸を強める「比較のリフレーミング」

ここまで、人と比べることで落ち込みやすい背景と、その乗り越え方についてお話してきました。

とはいえ「人と比べるクセ」は無意識に出てしまうもの。大切なのは「比べた後にどう視点を変えるか」です。

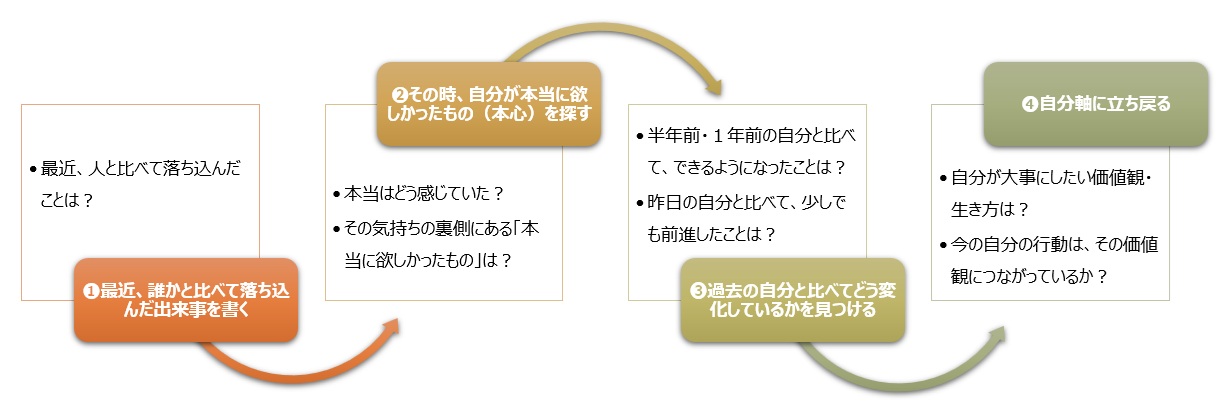

そこでおすすめなのが、簡単に取り組める「比較のリフレーミング」です。

ステップ1:最近、誰かと比べて落ち込んだ出来事を書く

まずはノートやスマホに「○○さんと自分を比べて△△と感じた」と正直に書き出します。

頭の中でモヤモヤさせておくより、言葉にするだけで整理が始まります。

✅最近、人と比べて落ち込んだことは?

例:同期が資格を取って評価された、自分はまだ合格できていない

ステップ2:その時、自分が本当に欲しかったもの(本心)を探す

落ち込みの裏側には「自分も欲しいもの」や「大事にしたい価値観」が隠れています。

「本当は安心したい」「自分も挑戦してみたい」など、心の奥の声を言葉にしてみましょう。

✅本当はどう感じていた?

□悔しい □羨ましい □不安 □焦り □その他( )

✅その気持ちの裏側にある「本当に欲しかったもの」は?

□安心 □成長の実感 □評価されたい □自分も挑戦したい □その他( )

ステップ3:過去の自分と比べてどう変化しているかを見つける

最後に「昨日の自分」「半年前の自分」と比べてみます。

「以前より行動できている」「少しずつ理解が深まっている」など、小さな進歩を発見することで“落ち込む比較”を“成長の比較”に変えられます。

✅半年前・1年前の自分と比べて、できるようになったことは?

( )

✅昨日の自分と比べて、少しでも前進したことは?

( )

ステップ4:自分軸に立ち戻る

人と比べて落ち込む時、多くは「他人軸」で評価している状態です。

つまり「相手の基準」や「社会の基準」に合わせて、自分の価値を決めてしまっています。

ここで大切なのが「自分軸」に立ち戻ることです。

自分軸とは、

- 自分が何を大事にしたいのか

- どんな人生を歩んでいきたいのか

- どんな時に「これは自分らしい」と感じるのか

といった、自分の価値観・人生観のことです。

比較して落ち込むのは、相手の軸で自分を測るから。

逆に「自分軸」に照らし合わせて行動を見直すと、同じ出来事でも「これは自分の成長につながっている」と捉え直せます。

✅自分が大事にしたい価値観・生き方は?

(例:「学び続けること」「人を支えること」「心の余裕を持つこと」)

✅今の自分の行動は、その価値観につながっているか?

□はい □いいえ→どう調整できる?( )

このワークを繰り返すと、人と比べても必要以上に落ち込まなくなり、「自分軸」を強めながら前に進むことができます。

まとめ

「人と比べる」ことは決して悪ではなく、私たちの脳や心に備わった自然なはたらきです。

問題になるのは、その比較をきっかけに自分を否定してしまう時です。

落ち込みやすさの背景には、自己肯定感の低さや承認欲求のこじれ、そして自分軸の不明確さがあります。

だからこそ大切なのは「比べ方」を変えること。

昨日の自分と比べる、小さな成長を可視化する、そして最後に「自分軸」に立ち戻る。

この3つの視点を持つことで、比較は劣等感の源ではなく、自己成長のきっかけへと変わります。

誰かの基準でなく、自分の大切にしたい価値観を軸に選択をしていく。

その積み重ねが「人と比べなくても揺るがない自分」をつくり、日々の安心感と自信へとつながっていきます。