意思表示出来てますか?本当はイヤなのに「いいよ」と言う理由

―断れない・言い返せない・主張できない自分を責めないで―

私たちは日常の中で、つい「いいよ」と口にしてしまう場面があります。

本当はイヤなのに、断る勇気が出なかったり、相手との関係を壊したくなかったり。

その瞬間は穏便に済ませられても、後からモヤモヤや後悔が残ることも。

本記事では、「いいよ」を繰り返してしまう背景や心理を紐解き、自分の本心に沿った意思表示ができるようになる方法、そして自分軸に沿って安心して「イヤ」を伝えるコミュニケーション術までをお伝えします。

目次

- なぜ「いいよ」と言うと楽になるのか

- その「いいよ」がもたらす見えない代償

- 意思表示で常に「いいよ」を口にする3つの背景

- 本心ではない「いいよ」をやめるために―自分の気持ちを見つけ、意思表示をポジティブに捉える

- 意思表示「イヤ」を上手に伝えるコミュニケーション術―安心して断れるDESK法の使い方

- まとめ―違和感のない意思表示が出来るための自分軸

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

なぜ「いいよ」と言うと楽になるのか

①場の調和を乱さずに済むことで、自分が安心出来る

まず、誰かの意見や申し出に対して同意・賛成することは、自分も相手も安心します。

相手にとってはその後の展開・行動も自分が想定していた通りに進めることが出来るからです。

こちらが「イヤだ」「違うよ」を表明することは、相手の予想を裏切ることにつながる可能性が高いです。それはどんなことであっても「修正」という負荷がかかります。

だから「いいよ」を返すことは相手にとっては安心材料になります。

相手が安心してくれた、ということが、自分自身の安心として返ってくることが、1つ目のメリットです。

②相手からの良い評価をキープ出来たと思える

相手にとっては、自分からの提案や申し出を「いいよ」と受け容れてもらえたことはプラスの結果です。嬉しいし安心するしホッとするし、やる気が出たり覚悟が固まったりもするでしょう。

大きくは「それを得られた自分」への高評価ですが、当然その結果に協力してくれた人にも感謝や良い印象を感じます。

自分自身もそうですよね。だから「いいよ」と答えることで「相手から評価してもらえた、悪い評価にならなかった」と解釈し、嬉しくなります。これが2つ目のメリットです。

③余計な不安・悩み・トラブルに囚われずにすむ

もし相手に対し「NO」「イヤだ」「違うよ」を言った場合に起こるだろう摩擦・衝突・落胆といったネガティブな状況や、そこから自分の中に生じる不安感情を抱かずに済む、というのが3つ目のメリットです。

自分に正直になって「いやだ」を伝えたとしても、それから起きた結果やトラブルを恐れてしまうなら、結局「いやだ、と伝えるのは悪いことなのだ」と、自分の中に印象づいてしまいます。

そしてまた同じようなシチュエーションになった時、本心はそうではないとしても「いいよ」と言い、不安感から回避することが出来るのです。

その「いいよ」がもたらす見えない代償

①周囲から「いいよと言う人」と見做され、時に利用される

どんな人も自分の意見・感情があります。だから常に他人の要望を受け入れるとは限らないことを知っています。

あなた自身もそうですよね。相手が家族であっても「常にいいよと返してくれるわけではない」と思っているでしょう。

しかし自分が意見を返す立場になると途端に「いいよ」しか言えなくなっていないでしょうか。

『人は誰でも自分の意見を持っている』という前提に立っている相手からすると、あなたが常に「いいよ」しか言わないことで、『この人はそれが本心なのだ』と解釈するでしょう。

行き過ぎれば『何を言ってもいいよと言う人』として、都合よく利用される恐れがあります。

②自分のための時間が無くなる

他人からの要望や意見に対して同意する、ということは、なにがしかの協力が求められることになります。具体的な手伝いではなくても、気持ちの上で「同じ意見の人」と認識されるため、それに沿って今後も判断・行動せざるを得なくなります。

するとどんどん自分の本心ではないことに時間を取られるようになります。

本心ではない「いいよ」と答えてしまったことに対する葛藤・悩みも、そのうちの一つです。

本当なら自分のやりたいことに使えたはずの時間や集中力、体力といった資源を、他人のために使わなければいけなくなってしまいます。

続けば、セルフケアすることもままならなくなり、疲労やストレスで心身のバランスを崩すこともあるでしょう。

③自分らしさが分からなくなり、迷いや不安が増える

自分の本心と一致しない「いいよ」を多用することで、最初は安心を得られるかもしれませんが、続くことで『自分は本当はどうしたかったのか』が分からなくなっていきます。

自分らしさから遠ざかる毎日が続きます。

自分らしくない発言・選択・行動をとり続けると、本当にしたかったことが出来なくなり、正しいと思っていないことをやらなければいけなくなって、迷いや不安が募ります。

「本当にこれでいいのだろうか」とびくびくしながら過ごす毎日が続き、それは確実にストレス化します。

気付けば全く望んでいなかった状況に身を置くことになってしまうのです。

意思表示で常に「いいよ」を口にする3つの背景

①自分に自信がない―嫌われる不安や評価を下げたくない気持ち

自分だって本心とは違う「いいよ」を言う時少なからず違和感を感じているはずです。でも言ってしまう―。それはなぜでしょうか。その理由を3つ取り上げます。

まず1つ目は「自信がないから」ではないでしょうか。

誰かの意見に反対したり要望を拒絶したら、ほぼ相手から「どうして?」と理由を聞かれると思います。聞かれたら答えればいいのですが、その「理由」に自信が持てないのです。

自分なりに考えていること、感じていることはありますよね。ただそれを否定されたり、卑下されたり、「おかしい」と言われることが怖い。

だったら「いいよ」と言っておく方が安全では……。と考えた結果ではないでしょうか。

②相手に同調するクセ―波風を立てないことを優先してしまう心理

そして2つ目は「相手への同調」です。

同調、という言葉も最近は結構よく聞くようになりましたね。

心理学における「同調」とは、個人の意見や行動が、他者や集団の意見や行動に影響されて変化する現象を指します。特に、集団の中で多数派の意見や行動に合わせようとする傾向を指すことが多いです。この現象は、社会生活を送る上で、集団の一員として受け入れられたい、あるいは周囲から孤立することを避けたいという心理が働くことによって生じると考えられています。

いわゆる「仲間外れ」を防止するための手段です。集団の構成員は可能な限り同じ意見で同じ方向を向いている人が多いほうが統率が取れます。反対意見は「障害」ととられることが多いです。自分がその障害になってしまうことを避けるために、本心よりも「合わせる」ことを優先させているのです。

≪おすすめブログ≫決断できない自分に自信が持てない

③自分の本心がわからない―気持ちよりも「正解探し」が先にくる

そして3つ目の一番大きな理由は、自分が本当はどうしたいのか、が自分で分からないから、ではないでしょうか。

自分の本心とは、意外と微かな感覚だったりします。違和感とか、居心地の悪さとか、混乱とか、気持ちがはやったりとか。その感情に伴って身体反応を引き起こすこともありますが、それも一瞬だったりします。

その変化が『自分の本心からのメッセージ』だととらえていなければ容易にスルーしてしまいます。

だけど「自分が強く望んでいること」は分からないから、第2の手段として「正解」を探そうとします。この場合の正解とは「多数決」の「多」です。だからまずは相手に対して「いいよ」と言ってしまうのです。

自分の本心、本当はどうしたい・どうありたいと思っているのか、つまりは『自分軸」が不明確だからいつも「いいよ」と言ってしまうのです。

本心ではない「いいよ」をやめるために―自分の気持ちを見つけ、意思表示をポジティブに捉える

①自分が本当はどうしたかったのか、を、過去のケースを元に振り返る

本心でもない「いいよ」は、長い目で見たら自分へのデメリットが大きい選択です。いいよ、と言ってはいけないのではなく、本心ではない意思表示を減らしていくことが必要です。

そのために、何が出来るでしょうか

先ず一つ目は過去の事例を使って「本当はどうしたかったのか」を探ってみましょう。

人には思考や行動にパターンがあります。子どもの頃からの様々な経験を元に、自分にとって一番効率がいいパターンが出来上がり、無意識にそれを繰り返します。

つまり「本心ではない”いいよ”」を繰り返しているのだとしたら、それがあなたの反応パターンになっているのです。人間関係のパターンと言ってもいいでしょう。

このパターンが、時に「本心に背く」という悪さをしているのです。だからまずは

- 自分がどんな時にどう感じて何を考えて返答しているのか。

- その選択は何のためなのか

- 本当はどうしたかったのか

を振り返り、パターンを知ることが必要です。

②本当は「イヤ」と言いたかったとしたら、その理由を考える

自分のパターンを把握したら、次は「現実では言えなかった”イヤ”の理由」を探ります。

本当はあの時「イヤだ」「違う」と言いたかったのだ、としたら、それはどうしてでしょうか。

この理由探しがポイントです。なぜなら「そんなのは理由にならない」「そんな風に考えてはいけない」と却下してしまう可能性があるからです。

却下しているとしたら、それもまた自分のパターンの一つです。自分の本心よりも「社会的望ましさ」を優先させているからです。そちらを優先させている間はいつまでも自分の本心を掴むことは出来ず、意に沿わない「いいよ」を続ける毎日に戻ります。

- 疲れていたから

- 気が乗らなかったから

- 自分ならそういう判断はしない、と思ったから

どんな理由でもいいのです。

自分が本当はどう思っていたか、をキャッチし、否定せず受け入れてください。

③「イヤ」ということで起きるリスクとメリットを想定し、受け入れる

そして最後は「リスクとメリットを受け入れる」です。

最初にお話したように、自分の本心ではないのに相手にイエスを言うのはメリットがあります。このメリットを放棄することが「リスク」に該当します。

- 場の調和を乱す

- 自分が不安な気持ちになる

- 相手からネガティブな評価をされる

- この件が後々の不安・悩み・トラブルに発展するかも、と考える

これらを飲み込むことが出来れば、自分の本心に沿って、必要なら「イヤ」「違う」が言えるようになります。

そうすると、本心に沿った意思表示が出来たことになり、

- 自分の意思を理解した上で「この人はこういう人だ」と解釈してもらえる

- 都合よく利用されなくなる

- 自分のために時間・体力・集中力を使える

- 自分らしさに自信を持つことが出来る

ようになります。これが「イヤ」を言うことで得られるメリットです。

リスクを飲み込むためには、リスクよりメリットに価値を置く必要があります。

どうすればメリット側を重要視出来るのか。

それは「自分らしく生きることこそが自分を満足させて幸せにする唯一の方法だ」と納得することです。

そのために役に立ってくれるのが『自分軸」なのです。

≪おすすめサービス≫“わたし”を取り戻す心の軸レッスン

意思表示「イヤ」を上手に伝えるコミュニケーション術―安心して断れるDESK法の使い方

①自己表現は「基本的人権」

アサーション、アサーティブコミュニケーションという用語を聞いたことはあるでしょうか。

アサーション(assertion)とは、自分の考えや気持ちを率直に、誠実に、そして相手を尊重しながら伝えるコミュニケーションの方法です。

意思表示、というと、「黙して語らず」とか「以心伝心」という考え方が広まっている日本ではどちらかというと避けたがる行動かもしれません。

しかしアサーションとは、自分が自分らしく生きる、という「基本的人権」の一部なのです。

意思表示をしない、というのは、自分の権利を放棄してしまっているようなものなのです。

≪おすすめブログ≫NOが言えないあなたへ –アサーション理論で学ぶ自己主張術–

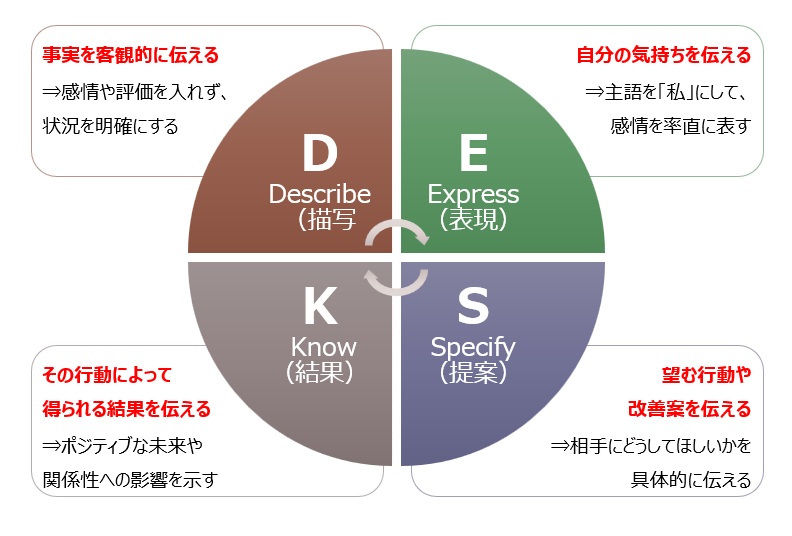

②アサーティブコミュニケーションの「DESK法」とは

アサーティブ(自分も相手も尊重しながら、率直かつ誠実に)になることは自分の権利だ、と言われたところで、どうすればいいのか分からないですよね。

その時に活用出来るのが、「DESK法」です。

DESK法は、アサーティブ・コミュニケーションを実践するためのフレームワークで、特に相手に改善を求めたいときや境界線を伝えたいときに役立ちます。

4つのステップで構成されていて、感情的にならず、冷静かつ誠実に自分の立場を伝えることができます。

■事例

D:最近のミーティングで、話の途中で何度か遮られることがありました。

E:私はそのことで少しストレスを感じています。

S:話が終わるまで待ってもらえると助かります。

K:そうすれば、もっと安心して意見を共有できると思います。

ただ「いいえ」「イヤ」「違う」とだけ伝えるのではなく、相手にどうしてもらいたいと思っているののか、自分がNOという代わりに何が出来るのか、などを提案することも含めての「本心からのいいえ」なら、言えるようになると思いませんか?

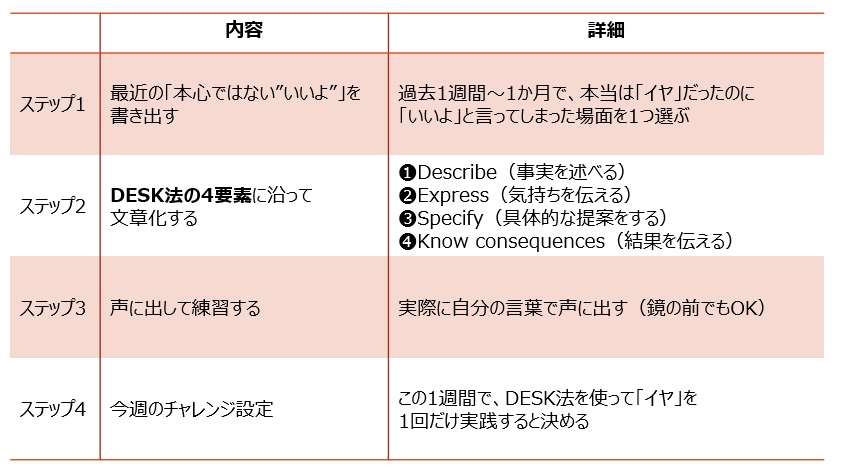

③ワーク:DESK法で「イヤ」の意思表示をする練習

【目的】自分の本心に沿った「いいえ」を、相手を傷つけず、かつ自分の意思も守れる形で表現できるようになる。

■ステップ1:最近の「本心ではない”いいよ”」を書き出す

過去1週間~1か月で、本当は「イヤ」だったのに「いいよ」と言ってしまった場面を1つ選ぶ

例:残業の依頼を断れず引き受けた / 友人の誘いを断れなかった など

■ステップ2:DESK法の4要素に沿って文章化する

➊Describe(事実を述べる)

相手を責めず、状況を淡々と説明

例:「明日の会議資料を今日中に仕上げるよう頼まれました」

➋Express(気持ちを伝える)

「私は〜と感じています」で主語を自分に

例:「私はすでに他の案件で予定が埋まっていて、焦りと負担を感じています」

➌Specify(具体的な提案をする)

代替案や妥協案を示す

例:「明日の午前までに資料を仕上げるか、他の人と分担させてもらえませんか」

➍Know consequences(結果を伝える)

提案が採用された場合のポジティブな結果を示す

例:「そうすれば、品質を落とさずに仕上げられます」

■ステップ3:声に出して練習する

実際に自分の言葉で声に出す(鏡の前でもOK)

「表情を穏やかに」「声のトーンを落ち着ける」「語尾をやわらかく」を意識

■ステップ4:今週のチャレンジ設定

この1週間で、DESK法を使って「イヤ」を1回だけ実践すると決める

成功・失敗は問わず、やってみた感想をメモしておく。

まとめ―違和感のない意思表示が出来るための自分軸

自分の本心ではない「いいよ(OK)」を言ってしまうのは、自分が悪いわけでも、劣っているわけでもありません。過去の経験から来る習慣の一つです。

しかしこの習慣は非常に強力です。意識しないまま実践してしまうので、自分にどんな意味をもたらすのかを考えることがあまりありません。

この習慣が問題なのに、それに気づかないまま自己肯定感が下がり続けたり自分に自信を持てないことで更に自己否定的になることもあり得ます。

なぜ自分は本心ではない「いいよ」を言ってしまうのか。そのパターンから抜け出すためには何が必要か。今後必要なときに「いやだ」の意思表示をするためのテクニックとは。

これらを元に「これからは自分の本心を受け止め、それに沿った意思表示をするのだ」と決意するだけで、状況は変わっていきます。

大事なのは「いいよ」と言うことでも「いやだ」を伝えることでもありません。自分の本心と向き合い、それに背かず、周囲への配慮も加味した上でどう判断することが「自分らしい」のか、つまり自分軸を見極め続けることです。

この記事を読んでくださった方は、既にその道に踏み出しています。

是非今日から、出来ることから取り組んでみてはいかがでしょうか。