「自分の気持ちがわからない」と感じるあなたへ―自分軸を取り戻すための第一歩―

「自分の気持ちが、よく分からない」

そんなふうに思うことはありませんか?

嫌なことがあっても、イライラしてるのか悲しいのか、自分でもはっきりしない。

「何を感じているの?」と聞かれても、答えに詰まってしまう。

これは決して特別なことではなく、心を守るために身につけた“クセ”かもしれません。

この記事では、なぜ私たちは自分の気持ちを見失ってしまうのか、そしてもう一度“わたし”の声に気づくためのステップを、一緒に探っていきます。

目次

- 「自分の気持ちがわからない」って、どういう状態?

- なぜ、自分の気持ちが分からなくなったのか

- “わたし”を主語にしないと、感情は置き去りになる

- 自分軸がないと、感情の拠り所が持てなくなる

- “わたし”の気持ちを知るためのリハビリステップ

- まとめ:感情は、あなたが「わたし」とつながる入り口

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

「自分の気持ちがわからない」って、どういう状態?

①感情が浮かばない/言葉にできない/判断できない

「これってどう思います?」と聞かれて答えに窮した経験は誰でもあると思います。

「どう」って、何?って考えちゃいますよね。

何を答えればいいのか、何を答えたらいいのか分からず迷っている今の心境をどうやって伝えればいいのか、それ以前に自分が分かってるのか分かってないのかの判断もつかなかったり。

だから「そんなこと聞かれても困る」と相手に対して怒りを感じたり、「すぐに答えることが出来ない自分はダメなんだ」と自己嫌悪を感じてしまったりします。

それが繰り返されると「自分の気持ちを聞かれること」事態が怖くなってしまい、「自分の気持ち」を考える機会自体が減っていって、余計分からなくなってしまうかもしれません。

②「何を感じれば正解なの?」という戸惑い

どうすればいいのか分からない時、つい求めてしまうのが「正解」です。

『こういうとき、どう答えるのが正しいんだろう』という方向に頭が向かってしまいます。

もうこの時点で「自分の気持ち」から遠ざかっていますよね。

自分の気持ちに、正解=正しい答えはありません。

例えば「どう思う?」と聞かれて「わからない」と思ったら、それが「正解」なのです。

自分の意見を聞かれたら自分が感じたことをキャッチして言葉にする、それでいいのです。

なぜ、自分の気持ちが分からなくなったのか

①幼少期からの「空気を読む」「いい子でいる」経験

自分の気持ちが分からなくなってしまったのには、いくつか理由があります。

一つ目は過去の経験です。

小さな時から周囲への配慮、更には忖度や「空気を読む」こと、大人や目上の人の意見を聞いたり同調することが「正しいこと」と教えられ、そのように接してこられたからです。

それに対して自分の気持ちを表現したり、それに則って行動することへの評価はあまり高くなく、機会も少なかったのではないでしょうか。

②感情を抑えるクセが無意識になっている

感情って、あなたにとってどんなものでしょうか。

喜怒哀楽、寂しさ、虚しさ、やる気、ワクワク、不安、恐怖、期待、恥ずかしさ。

これらを「出来ることならあまり感じたくない」と思っていないでしょうか。

「感情的」という言葉はいい意味では使われないですよね。感情に振り回された言動をとっている様子を想像すると思います。

対して「論理的」というといいイメージがありますよね。

だから感情って、良いものもひっくるめてあまりポジティブには捉えられないかもしれません。

その延長線上で、「自分の気持ち・感情は抑えるべきだ」→「感情をキャッチする習慣がない」せいで、自分の気持ちが分からなくなってしまうのです。

③「感じるより先に、考える」生き方が染みついている

感情を感じる機会がないのと反対に、考えることは子どもの頃から推奨されます。

だから「感じる」と「考える」の区別があまりついていないのかもしれません。

自分が「好き・嫌い」「心地よい/悪い」「楽しい/つまらない」と感じているかどうか、と、「どうすればいいのか」など判断や行動に繋がる頭の使い方=考えること、は違います。

「感じる」があるから「考える」ことに繋がるのですが、「感じる」のスキルはほぼ未発達なまま「考える」ばかりが上達していきます。

「感じる」がない代わりに「正解探し」をして、その上で「考える」ステップに進む習慣がついています。

この流れの中のどこにも『自分の気持ち」はありませんから、分からなくて当然ですよね。

<おすすめブログ>EQを高める:ネガティブ感情に負けない人間力

“わたし”を主語にしないと、感情は置き去りになる

①他人基準で考えると、自分の感情がどんどん分からなくなる

周辺環境や他者の感情を優先し、正解探しを続けていけば、自分の気持ちはどんどん埋もれて行ってしまいます。

「わたしは」ではなく「あなたは」「世間は」「会社は」で考えているんですよね。

もしかしたら自分の頭の中が「他人が主語」になっていることすら気づいていないかもしれません。

「自分は今どう思ってる?」にスムーズに答えることが出来るようになるためには、「わたしは」から始まる構文で思い浮かべたり感じたりする必要があるのです。

「上司は○○○が正しいと思っている」

「わたしは■■■のほうがふさわしいと思う」

この二つは両立します。両立させたうえで「では今どうしたらいいのか」という思考に移行することで、自分も納得できる案を思いつくことが出来るようになるのです。

②「どう思われるか」ではなく「私はどう感じたか」への転換

自分の気持ちを探ったり向き合うことへの壁になっているもう一つの理由が『どう思われるか』という配慮です。

自分の気持ちを表明したとして、周囲がどう反応するのか、が心配になってしまうのです。

そして「万が一ネガティブな印象を持たれるくらいなら、自分の気持ちなんて言わないほうがいい」と考えます。

現実としてネガティブな印象を持たれたわけでもないのに自己表現を引っ込めるほうを選んでしまいます。

ごくたまにその選択が奏功するときもあるかもしれません。でも滅多にないです。しょっちゅう起こるとしたらそれは環境のほうがおかしいのでは、と考えるほうが健全です。

相手がどう感じるか、なんて、何を答えようがこちらはコントロールのしようがありません。それこそ「相手の気持ち」なのですから。

そして答えなかったからネガティブな印象は持たれない、とも限らないのが、人の難しいところです。

どんな内容であれ、自分の気持ちを伝える必要はあります。折角リスクを負って伝えるなら、他人の言葉をパクるより、自分自身の気持ちを自分の言葉で伝えるほうがまだメリットがありますよね。

<おすすめブログ>NOが言えないあなたへ –アサーション理論で学ぶ自己主張術–

自分軸がないと、感情の拠り所が持てなくなる

①どの感情が「自分らしい」のか分からない

どんな場面でどんな感情を抱くのか、は、一定ではありません。

そして感情とは、些細な理由で簡単に変化します。

例えば誕生日に友だちから「お誕生日おめでとう」というメッセージをもらったとします。

嬉しいですよね。だから感情は「喜」です。

しかし次の瞬間、色んな情報が感情に絡みついてきます。

- 言葉で祝われただけで喜ぶなんてみっともない

- 私は友達の誕生日にちゃんとお祝いしてあげてたっけ……覚えてない

- もうこの年で「おめでとう」でもない気がする

すると最初の「喜」が「疑」とか「恥」とか「虚」に変化してしまいます。

一体どれが自分らしい感情なのでしょうか。

どれが正しいか間違っているか、ではありません。その考え方は「正解探し」なのであまり意味がありません。

自分らしいかどうか、を探るために必要なのは正解ではなく「自分軸」なのです。

②「何を選べばいいか」が判断できない理由

自分の気持ちが分からないと、何かを選ばなければいけないときも困ってしまいますよね。

だから「正しい選択肢はどれか?」という、気持ちとは違う基準で悩み始めます。

なぜこんなにも「正解」にこだわってしまうのでしょう。

それは「自分の気持ち」、自分がどうしたいと思っているか、つまり自分軸がないからです。

選択する判断基準が無いんですよね。

その代わりに正解を探そうとします。

ただ、学力テストでなければ絶対の「正解」は存在しません。特に生活、仕事、人間関係なら尚更です。

ないものを探すのってすごくストレスです。だから「選ぶ」こと自体が嫌になってしまうのです。

正解はない、だけど選ばなければいけない。

この状況で支えになってくれるのは『自分軸」なのです。

<おすすめブログ>流されやすい自分を変えたい!-自己決定理論とは-

“わたし”の気持ちを知るためのリハビリステップ

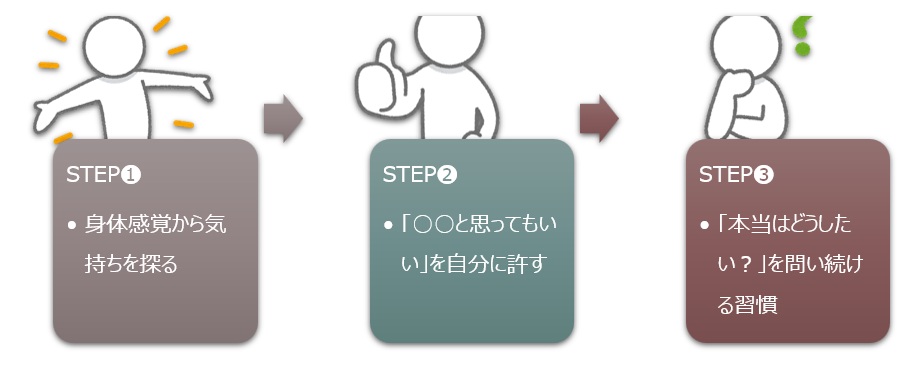

STEP1:身体感覚から気持ちを探る

感情は、外部や内部の刺激を受けて、まず脳の「視床」で感覚情報として受け取られます。

そこから「扁桃体」へと送られ、感情としての初期反応が生まれます。

つまり、感情は脳と身体の両方から立ち上がる情報なのです。

この感情の信号は、神経系やホルモンを通じて、瞬時に全身へと広がります。

それを「思考」として脳の「前頭葉」が解釈するのはその後です。

ではその間どこが感情を受け取っているのか、というと、肉体のほうです。

だから自分の気持ちがつかめない時は頭よりも身体の感覚のほうを探りましょう。

- 心臓がドキドキしてきた

- 胃がきゅーって縮まった

- 脚が震えている

こうした体の変化は感情によるものです。

STEP2:「○○と思ってもいい」を自分に許す

身体を観察して感じ取った気持ちは、その全てが自分にとって心地よいものとは限りません。

『今こんなことを感じてはいけない』のように、感情に対して「良い悪い」の判断をする習慣がついているかもしれません。

しかし感情そのものに、良い悪いはありません。

あなたがその時感じたものが、正直な「自分の気持ち」なのです。

ですから「○○(怒り・寂しさ・悲しさなど)と思ってもいい」と、感情そのものを否定せず認めること、感じている自分自身を許すのが第2ステップです。

STEP3:「本当はどうしたい?」を問い続ける習慣

感情は1つではありません。1つの状況に対して様々な感情が湧き上がってきます。

時には正反対の感情の間で戸惑ってしまうことも少なくないでしょう。

それもまた自然な心の動きなのです。

複数の性質の違う感情が絡み合うと、人の心は「葛藤」状態になります。

葛藤はややこしくはありますが、出来ればスルーしないで向き合うことをおすすめします。

何故なら葛藤状態のように複数の感情・思考・価値観が存在する状態で一つのまとまった「答え」が見えてきた時、それがあなたの「自分軸」となる可能性が高いからです。

「私は本当はどうしたいのだろう」を常に問い続けることが、自分軸を構築し、それに沿って生きるための最初のトレーニングになります。

まとめ:感情は、あなたが「わたし」とつながる入り口

自分の気持ちに正解はありません。

怒りも、寂しさも、嬉しさも、すべてが「あなたらしい」感情です。

でもそれを感じることにブレーキがかかっているなら、まずは少しずつ“わたし”を主語にしてみましょう。

「私はどう思う?」「本当はどうしたい?」

小さな問いかけを積み重ねるうちに、自分の気持ちは少しずつ見えてきます。

自分軸を取り戻すことは、自分らしく生きる力を取り戻すこと。

その第一歩を、今日から始めてみませんか?