承認欲求との付き合い方次第で、自信も生きやすさも手に入る

「他人の反応に左右される日々」に心が疲れていませんか?

承認欲求、という言葉は、もうほとんど一般語として認知されていますよね。

SNSの「いいね」が気になったり、職場や家族、友人などの反応で一喜一憂したり、期待したような返答や賞賛が得られないとめちゃくちゃ落ち込んだり。

そしてさらにそう言う自分に嫌気がさしてしまうこともあるでしょう。

本当は他人の反応に左右されたくなんかないのに、それでも気になってしまう。承認が得られるような行動や選択肢を優先させてしまうこともあるかもしれません。

もしかすると「承認欲求が強い自分が悪いんだ」と責めてしまうこともあるかもしれません。

でも、少しだけ立ち止まって考えてみませんか。

本当に、承認欲求は悪者なのでしょうか?

私たちを満たすことも落ち込ませることもある承認欲求を、正しく使ってみたいと思いませんか?

目次

- 1.承認欲求は“弱さ”じゃない。むしろ人生のコンパスになる

- 2.けれど、私たちは承認欲求を「間違った方向」で使いやすい

- 3.本当は、承認欲求を「自分軸の材料」として使える

- 4.外側に振り回されない人は、承認欲求をこう使っている

- 5.では、どうやって「自分軸へ変換」すればいいのか?

- 6.まとめ

- 【有料コンテンツ】vol.2-➊自分らしさを追求する

1.承認欲求は“弱さ”じゃない。むしろ人生のコンパスになる

承認欲求が強い、って、どんなイメージでしょうか。

「いつでも褒めてもらいたくてうずうずしている人」

「褒めてもらえないと不満をため込む人」

「褒めてもらおうとしてそればかり気にしている人」

「他者評価ばかり重視して自分軸が無い人」

などかもしれません。

たとえば、職場で「ありがとう」の一言がないだけで妙にモヤモヤしたり、SNSの反応が少ない日だけ自信が下がった気がしたり。

こうした感覚が「承認欲求=弱さ」だと思われがちです。

こういう傾向を指して「承認欲求」という言葉が使われているから、とも言えるでしょう。

でも実際は、承認欲求ってそんな表面的な欲求ではありません。

「自分がどんな人間として周囲から評価されたいのか」を模索しているからこそ起こる欲求なのです。

誰もが持っている欲求です。承認欲求が無い人なんていません。いるとしたら、そのステージを卒業した人でしょう。

承認欲求とは、弱さや依存ではありません。

自分がどうありたいか、を模索する、いわばコンパスになってくれる心の働きなのです。

2.けれど、私たちは承認欲求を「間違った方向」で使いやすい

そうした役割を持っているはずの承認欲求を、私たちはどうして「誤用」してしまうのでしょうか。

それは私たちが『社会的存在』、人の中で関わりを持って生きる存在だから、です。

こちらが求めようが求めまいが、四六時中誰かから何かしらの評価をされています。評価とは言わないまでも印象や感想を持たれるでしょう。こちらも周囲に対して同じことをしていますから、想像がつくと思います。

社会的存在ですから、周囲との協調は死活問題です。どうしても気になりますよね。

そして自分の立場・安全を守るために周りから好意的な反応を引き出したいとも考えます。

すると、「自分がどうしたいのか」が不明確だと「その場に合わせるためにどうすればいいか」で判断・行動するようになります。

そしていつかそれが習慣化し、「周りから良い反応を得る」=「安心」=「価値のある行動」という基準が出来上がります。

それが承認欲求を「周りから良い反応を引き出すことに価値がある」と誤解させてしまうのです。

3.本当は、承認欲求を「自分軸の材料」として使える

ですが承認欲求とは、本来はこんな風に私たちを振り回すものではありません。

自分軸を作り上げる「タネ」を生んでくれるものなのです。

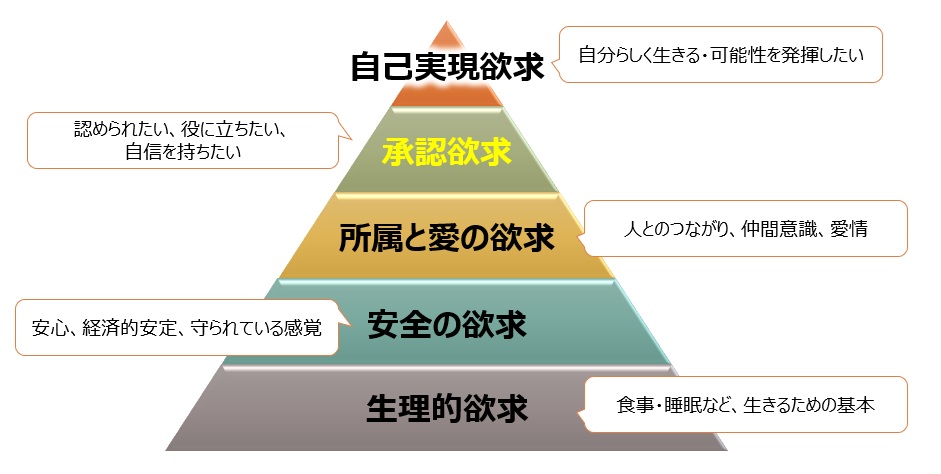

承認欲求とは、心理学者のA.マズローが提唱した「欲求階層説」で登場する用語です。

≪欲求階層説:人の欲求は5段階で成長していく≫

マズローは、人の欲求は次のように下から順に満たされていくと考えました。

- 生理的欲求(食事・睡眠など、生きるための基本)

- 安全の欲求(安心、経済的安定、守られている感覚)

- 所属と愛の欲求(人とのつながり、仲間意識、愛情)

- 承認欲求(認められたい、役に立ちたい、自信を持ちたい)

- 自己実現欲求(自分らしく生きる・可能性を発揮したい)

承認欲求は、上位の「自己実現」へ向かうための土台に位置づけられています。

「周りから役に立つ人間として、価値がある存在として認めてもらいたい」と考えて他者からの承認を欲します。それがある程度満たされたら、今度は「私は○○という面で価値があるから、その点でもっと自信を高めていこう」と考え、自分で自分に承認を与えるようになっていきます。

つまり、最初は外⇒自分、その後で自分⇒自分(内側)と向けるベクトルが変化します。承認欲求は2段階方式なのです。

この後半部分の「自分の価値を追求して自信を持てるようになろう」という部分が、自分軸と重なりますよね。

自分軸とは、「私はこうありたい」「こう生きたい」という、自分なりの方向性や基準のことです。他者が何を褒めてくれるか、どんな点を評価してくれるかは、「私はどう生きたいか」を探るための大事なヒントになります。

つまり、

- 外側の承認は「材料」

- 内側の承認は「自分軸」

という流れでつながっているのです。

承認欲求を正しく扱うほど、あなたは「他人の反応で揺れない自分」を育てられるようになります。

4.外側に振り回されない人は、承認欲求をこう使っている

承認欲求の扱い方は中々手強いです。と言っても全ての人が承認欲求に振り回されているわけではありません。

5段階の承認欲求を満たすステージにいても、それを「自分軸の材料」として上手に使っている人もいます。

では、振り回されない人たちは承認欲求をどのように扱っているのでしょうか。

①行動の理由を「他人の反応」ではなく「自分の価値」に置いている

行動とは、判断・選択・反応・意見など、私たちのすべてのリアクションを含みます。

例えば話し合いで自分の意見を述べたとき、周囲がすぐに賛同してくれなかったとします。

そのとき外側に振り回されない人は、

「自分がAを選んだ理由」

「そこにある自分の価値観」

を軽視しません。

場の空気に従うのではなく、自分の価値観を丁寧に扱いながら、必要であれば補足したり、相手の意図を聞いたり、折衷案を考えたりします。

判断の軸が「他人の反応」ではなく「自分の価値観」に置かれているのです。

②自分で自分を承認する習慣がある

承認欲求には外側→内側へ移行する二段階があります。

「内側から自分を承認できる」段階に進んでいる人は、他人の反応に大きく揺らされません。

なぜかというと、

- 「私は○○の価値がある」

- 「その価値を自分も他人も認めている」

という「内的な土台」を持っているからです。

この土台が育つほど、外側からの評価は刺激ではあっても脅威ではなくなります。

③他人の言葉を指標ではなく「参考」に変えている

承認欲求は、他人の意見や反応を集めてくる「情報収集装置」のような働きも持っています。

外側に振り回されない人は、この情報を「正解」ではなく「参考資料」として扱います。

「何もかも自分だけで判断しなければいけない」という考え方は、むしろ別の「べき思考」の問題です。

他人の言葉を

- 材料として受け取り、

- 必要な部分だけ活用し、

- 最終判断は自分の価値観でする

このバランスが取れているのです。

5.では、どうやって「自分軸へ変換」すればいいのか?

承認欲求を自分軸に変えるには、実はむずかしい理論は必要ありません。

大事なのは日常の中で、自分の内側に少しだけ目を向ける時間をつくることです。1日5分で十分です。

①5分ワークで、承認欲求の向きが変わる

承認欲求は、放っておくと外側(他人の評価)ばかりに向かいやすくなります。

だからこそ短い「内省のワーク」を習慣にしましょう。それによって、

- 「他人の反応=正解」という思い込みが薄れる

- 自分の価値観から行動を選べるようになる

- 他人の意見を飲み込みすぎず、必要な部分だけ参考にできる

のように、少しずつ「内側に軸が戻ってくる」感覚が育っていきます。

②「できそう」と思える軽さでOK

自分軸づくりは、ストイックである必要はありません。むしろ「これなら私にもできそう」という軽さのほうが確実に続きます。

有料版では、5分でできる具体的なワークの手順と、承認欲求を「自分軸の材料」として扱う思考ステップを分かりやすくまとめています。

「外側に振り回されない自分でいたい」

「ちゃんと自分で選べるようになりたい」

そう感じている方のための、実践ガイドになっています。

6.まとめ

承認欲求は本来、私たちを振り回すためのものではありません。

しかし現実には、気づかないうちに「他人がどう思うか」を基準に行動してしまい、自分の価値観や選びたい方向が見えにくくなることがあります。

大切なのは、承認欲求そのものを否定するのではなく、なぜ他人軸に傾いてしまうのか、その仕組みを正しく理解することです。仕組みがわかると「今の自分のどこでズレが起きているのか」が見えるようになり、外側の反応に左右されにくい土台が整い始めます。

有料版では、

- 承認欲求がズレる心理的メカニズム

- 本来の承認欲求が持つ“成長エンジン”としての役割

- ズレを修正し、自分軸に戻していくための実践ステップ

などを体系的にまとめています。ワークだけに頼るのではなく、構造そのものを理解することで一生ものの土台が作れる内容になっています。

「外側に振り回されず、自分の価値観で選べるようになりたい」と感じる方に、きっと役立つはずです。