心身の余裕を守るための『優先順位』のつけ方

日々の生活や仕事で、つい「全部やらなきゃ」と思ってしまうことはありませんか?

体力や時間には限界があるのと同じように、心にもキャパシティ(容量)があります。

しかし、自分の限界を無視して頑張り続けると、ストレスがどんどん積み重なり、心身のバランスを崩す原因になります。

そんなときに役立つのが「優先順位」です。

何を最優先にし、何を手放すかを自分で判断することで、無理なく効率的に行動できるようになります。

本記事では、心身の負担を減らしながら上手に優先順位をつける方法を紹介します。

目次

- なぜ「優先順位付け」が心身の限界を守るのか

- セルフチェック ― あなたの優先順位はどうなっている?

- 優先順位をつけるための基本ステップ

- ミニワーク―あなたの今日のタスクを仕分けてみよう ~「すぐにやる」「後でやる」「やらない」に分ける~

- 優先順位付けを継続するために

- おわりに ― 自分の判断が心身を守る力になる

- 自分軸の入り口を体験しませんか?

なぜ「優先順位付け」が心身の限界を守るのか

①心と身体の限界を超えると起こるリスク

自分の限界って、どのあたりだと思いますか?

例えば体力や体調は把握しやすいと思います。

1日○時間眠ってないと翌日のパフォーマンスが落ちる、とか、お酒飲むとどうなるか、とか。

同じような指標が、心にもあると思います。

自分の仕事のことであれこれ考えるのはそんなに負担ではないけれど、配偶者の親の介護の話をされると30分でぐったりしちゃう、とか。

傾向は気づいているんですよね。

だけど限界線を越えてしまうような行動を度々してしまうのはなぜでしょう。

- 同僚のAさんは1日5時間しか寝てないって言ってた→だから自分も大丈夫

- お酒が飲めないと人間関係に影響するかも→だから断れない

- 家族なのに伴侶の家族に気遣えないなんてあってはならない→しんどくても聞き続ける

覚えがあるのではないでしょうか。

②「全部やらなきゃ」がストレスを加速させる理由

自分の身に降りかかることは「全部やらなきゃ、こなさなければならない」という思いがあるんですよね。

それは責任感です。大人は責任感に対して理性的に捉えて判断し、行動化します。

それはとても大事なスキルです。大人が果たすべき役割を果たしているからこそ、社会は回っています。あなたのその心意気があるから、あなたやあなたの家族、同僚だけでなく、社会全体が安定して今日を無事過ごせているのです。

とはいえ。

100%引き受けてパーフェクトにこなさなければ、と思っているとしたら、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。

それは絶対ですか? そして可能な「パーフェクト」なのでしょうか。

もしかしたら違うのではないでしょうか。

今あなたが目指している到達点を「100」としたとき、実は60とか70でも社会は回るのではないでしょうか。

100にたどり着かなければならない、と思っているのは、あなただけの可能性があります。

だから周りも100を実現するための協力をしてくれないのかもしれません。

しかしあなたの中では「100に到達すること」が絶対条件になっているから、自分の限界を超えても無理をしてしまう。

ストレスが加速するのは自然の流れですよね。

③自分の判断で決めることが自己防衛になる

とはいえ、何故100を目指してしまうのか、という疑問もあるでしょう。

それはもしかしたら、そのタスクをどこまで達成すればOKなのか、の基準が分からないから、ではないでしょうか。

分からないから「100%完成すれば安全安心」と思っているからかもしれません。

「大は小を兼ねる」みたいなイメージですね。

しかしそれは、上記でお話したように現実的に無理な到達点であることが多いです。

無理な高さを目指して自分に負荷をかけ続け限界を超えて頑張ってストレスが加速している状況と引き換えにしてまで目指さなければならないラインでしょうか。きっと違います。

大事なのは、自分で「ここまで出来ていれば十分だ」というラインを見極めることです。

そうすることで限界越えを防ぎ、ストレス超過を招かず、自分の心身のバランスを保ちながら、残った余力を他のものへ振り分けることが出来るようになります。

その分配は、ストレスとは逆の効果をもたらします。

「リラックス」「自己肯定」「休息」です。

≪おすすめブログ≫適切な役割分担でストレス軽減!ロールクリアティの実践法

セルフチェック ― あなたの優先順位はどうなっている?

では、現在あなたが優先順位付けの習慣があるかどうか、をプチ診断してみましょう。

次の10項目に「はい」「いいえ」で答えてみてください。

- 今日やることの中で「一番大事なこと」を意識して行動できている。

- 緊急ではないけれど大切なこと(健康・学び・人間関係など)に時間を使えている。

- 他人の期待よりも、自分の価値観を基準に判断できている。

- 疲れやストレスを感じたら、意識的に休むようにしている。

- 「やらないことリスト」を持っている、または自然に手放せている。

- 「全部やらなきゃ」という気持ちより、「優先順位を決めればいい」と考えられている。

- 頼まれごとに対して、必要なら「断る」選択ができている。

- ToDoリストやメモなどで、やることを整理する習慣がある。

- 終わらなかったことがあっても、自分を責めすぎずに切り替えられる。

- 1日の終わりに「これで十分」と感じられることが多い。

<判定方法>「はい」の数を数えてみてください。

8〜10個:とても上手に優先順位をつけられています。心身のバランスも保ちやすい状態です。この調子で「自分の基準」を信じて続けましょう。

5〜7個:ある程度できていますが、「全部やらなきゃ」と思い込む場面がまだあるかもしれません。1日の終わりに「今日のベスト3」を振り返る習慣を持つと、さらに安定します。

0〜4個:優先順位付けが苦手になっているかも。まずは「今日はこれだけやれば十分」と1つだけ決めて取り組んでみましょう。

いかがでしたでしょうか。

苦手だったとしても問題ありません。おそらく自分自身を基準にして順位付けをする習慣が今までなかっただけだと思います。

これから慣れていけば、あなたらしい「優先順位づけ」が出来るようになっていきます。

優先順位をつけるための基本ステップ

①まず「自分にとって大切なこと」を明確にする

では、どのようにして自分の中で優先順位をつけていくのか、を見ていきましょう。

最初のステップは「自分にとって大切なことは何か」を明確にしましょう。

あなたが毎日の生活の中で、一番重視しているものは何ですか?

- 健康

- お金

- 人間関係

- 仕事/キャリア

- 趣味

- 家族

- その他

きっと色々あると思いますので、上位3つくらいをピックアップしてみてください。

ヒントとしては、「1日に一番多くの時間を割いて考えていること」はどれか、で探ってみましょう。

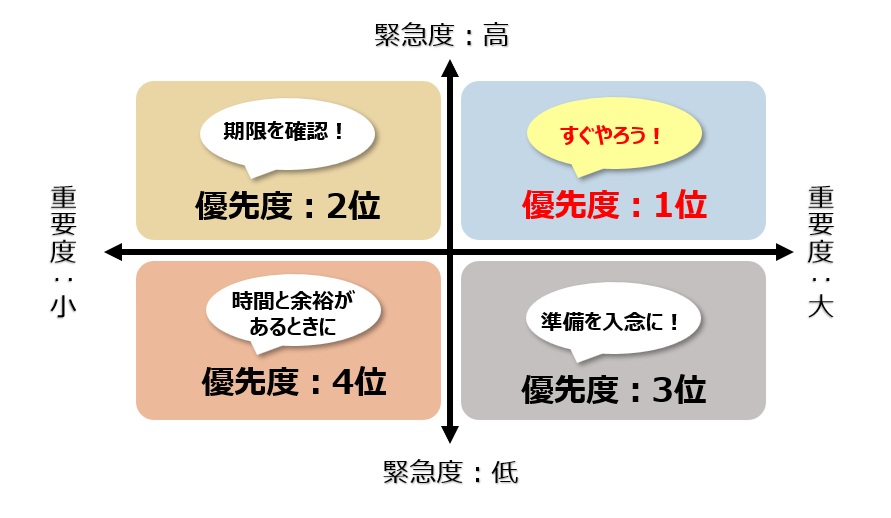

②緊急度と重要度で分けて考える

次に、「なぜをそれを大切だと思っているのか」を考察します。

大切なことを実際の行動に落とし込むには、その出来事が“どれだけ急いで必要か(緊急度)”と“長期的にどれだけ意味があるか(重要度)”で考えると整理しやすいです」

例えば先ほどの「一番重視しているもの」で

1.健康

2.家族

3.仕事

だったとします。

しかし今仕事が本当に忙しくて大事な局面で、自分の立場(管理職とか)を考えると何より優先させなければいけない状況かもしれません。つまり「緊急度」が高いのです。

となると、家族が「どこか遊びに行きたい」と言っても、仕事を優先させざるを得なくなりますよね。

または仕事の緊急度が高いとはいえ、それでも家族を優先したい理由がある場合も考えられます。となると仕事への取り組み方を変えたり、それを実現するために周りの人に相談や助力を頼む必要が出てきたりします。

③他人の期待と自分の軸を区別する

自分自身の「緊急度」「重要度」を考えるときにもう一つ気を付けるポイントがあります。

それは「他人の期待に応えるため」なのか「自分が心からそうしたいと思っているのか」です。

こういうふうにお聞きすると「他人の期待に応えようとすることはダメなのことなのだろうか」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。他人の期待に応えることを「選んだのは自分だ」という認識を持てているかどうか、です。

他人の期待と一口に言っても幅広いです。

例えば赤ちゃんのいるお母さんが、他人=赤ちゃんの求め・期待に応じるのは赤ちゃんが生きていくために必須ですから重要度も緊急度も高いです。

反面、SNSで「いいね」をもらうためだけに限界を超えてまで無理をすることに、自分自身がどこまで前向きに責任を取れるのか、は疑問です。

他人の期待か自分軸か。

その判断をするためのポイントは「結果に対しても自分の責任範囲内と思えるかどうか」です。

≪おすすめブログ≫期待に応えようとしすぎる心理

ミニワーク―あなたの今日のタスクを仕分けてみよう ~「すぐにやる」「後でやる」「やらない」に分ける~

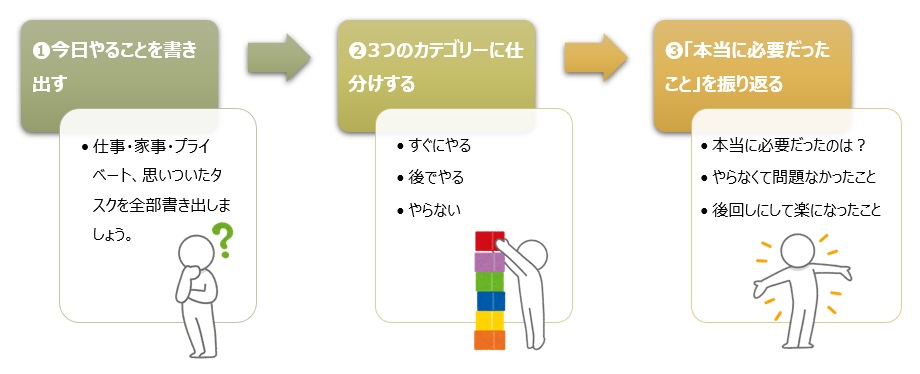

①今日やることを書き出す

紙でもスマホのメモでも構いません。仕事・家事・プライベート、思いついたタスクを全部書き出しましょう。

②3つのカテゴリーに仕分けする

- すぐにやる:今日必ず終えるべきこと(締め切り・生活必需)

- 後でやる:今日でなくてもよいが、今週中には取り組みたいこと

- やらない:やらなくても困らないこと、やらなくても誰も気づかないこと

ポイントは「やらない」に入れる勇気です。

ここに入ったものは「優先順位が低い=今の自分を守るために手放す」と考えてみましょう。

③1日の終わりに「本当に必要だったこと」を振り返る

夜、5分だけ時間を取って振り返ってみましょう。

- 今日「すぐにやる」に入れたものの中で、本当に必要だったのはどれ?

- 「やらなかった」けど特に問題なかったことはあった?

- 「後でやる」に回したことで気持ちが楽になったタスクはどれ?

この振り返りを続けると、自分にとって「大事なこと」と「やらなくてもよいこと」の見極めがだんだんと磨かれていきます。

優先順位付けは一度で完璧にできるものではなく、「仕分け→実行→振り返り」を繰り返す中で少しずつ上達していきます。

小さなワークを積み重ねることが、心身の余裕を守る第一歩になります。

優先順位付けを継続するために

①完璧主義を手放す

優先順位をつけて生活するのは「習慣化」、つまり続けることが何より大事です。

そのためのポイントの1つ目が「完璧主義を手放す」ことです。

完璧主義って、捉え方が2通りあると思います。

- 完璧を目指して工夫する、頑張る、トライ&エラーする

- 常に完璧でなければならない。そうでないならやる意味はない

お分かりのように、後者の完璧主義はストレスと生き辛さを生み出すだけでいいことはありません。こう考えるようになったプロセスを振り返ることはとても有効なのですが、振り返ったら手放していただきたい思い込みです。

「完璧でなければならない」バージョンの完璧主義を持ったままだと、そもそも優先順位をつけられません。やるべきことが10個あったら全部完璧にこなそうとするからです。

完璧は最低必須条件ではありません。そのことに納得することが大事です。

②定期的に見直す習慣を持つ

優先順位をつけることが出来た、ところで完了ではありません。

この優先順位、実は結構入れ替わります。

当たり前ですよね。自分も周囲の環境も生活条件も常に変化しているし、無くなる要素や新しく追加される要素もあります。

「今このとき」の自分にとっての「最善の優先順位はなにか」を見直すとより効果的になっていきます。

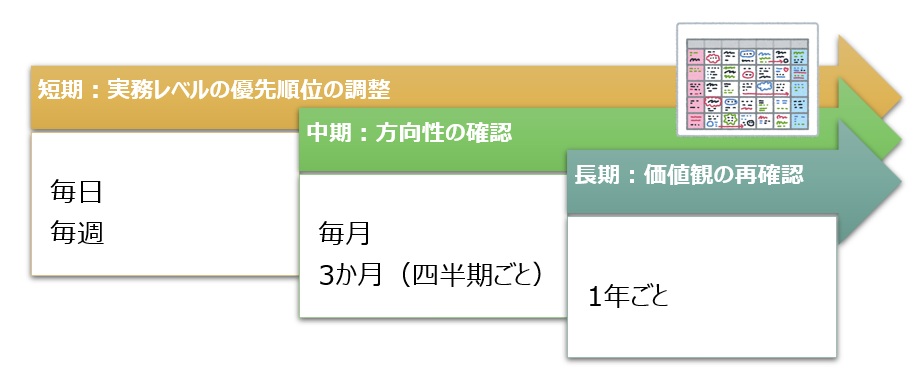

見直しのタイミングは個人それぞれで決めてOKですが、目安もご提案させていただきます。

■ 見直しのタイミング(目安)

毎日:その日のタスクを「すぐやる/後でやる/やらない」に仕分ける(朝や前日の夜がおすすめ)。

毎週:1週間の予定をざっと俯瞰し、「本当にやるべきこと」に絞り込む。週末や週初めに実施。

毎月:今月の重点テーマ(例:仕事のプロジェクト、健康習慣など)が自分の軸に沿っているか確認。

3か月ごと(四半期ごと):中長期的なゴール(キャリア・学び・人間関係など)に沿って進めているか振り返る。

1年ごと:1年間を振り返り、「自分にとって大切なこと」に沿った1年だったか確認し、次の年の指針を立てる。

■ ポイント

短期(日・週)は実務レベルでの優先順位の調整

中期(月・四半期)は方向性の確認

長期(年単位)は人生全体の価値観の再確認

こうやって階層的に見直すと、「毎日の小さな判断」と「自分の大きな軸」がブレにくくなります。

③自分に合ったバランスを探り続ける

そして3つ目は「自分に合ったバランスを探り続ける」ことです。

これは自分の限界を超えないようにするためにとても大事です。

優先順位を決めたところで、限界を超えてこなそうとするなら意味がありません。

優先順位を決めて実際に取り掛かる場合

- 得意/不得意を区別する

- 自分の資源(時間・体力・協力者)を意識する

- 無理せず頼る選択肢を持つ

などを吟味することをおすすめします。

例えば得意なものなら、時間も手間もそれほどかけずにこなすことが出来ますし、心的ストレスもかかりません。

しかし自分が苦手なこと・やりたくないことを、得意なことと同じスピードでこなすのは無理です。無理なのにやろうとするからストレスがかかってしまい、心の緊張度も高まって余裕が無くなってしまいます。

「自分に合ったバランス」とは、

- 自分ならどうやって進めることが自分に合っているのか

- どこまでは自分でできるけど、どこから先は誰かに頼んだ方がいいか

といったことを見極めることです。

おわりに ― 自分の判断が心身を守る力になる

優先順位をつけることは、心身の余裕を守る自己防衛でもあります。

大切なのは、「全部完璧にやらなければ」という思い込みを手放し、自分にとって十分なラインを見極めることです。

まずは自分にとって本当に大切なことを明確にし、緊急度と重要度で整理し、他人の期待と自分の軸を区別しましょう。

また、毎日のタスクを「すぐやる/後でやる/やらない」に仕分けして振り返る習慣を持つことで、自分の判断力が磨かれます。

さらに、短期・中期・長期の視点で優先順位を見直すことで、日々の小さな判断と人生全体の軸がブレにくくなります。

少しずつ習慣化することで、ストレスを最小限に抑えつつ、心身のバランスを保ちながら生活することが可能になります。

優先順位を意識する習慣は、自分らしい生活と心の安定を手に入れる第一歩です。

“心身の余裕を守るための『優先順位』のつけ方” に対して1件のコメントがあります。