家族の認知の歪み―「私が頑張らなきゃ…」が負担を増やしていませんか?

精神疾患を抱える家族を支える立場になると、「私がどうにかしなければ」という思い込みにとらわれやすくなります。

しかし、その考え方が強すぎると、支える側の心身の負担が増し、結果的に患者さんの回復を妨げることも。

特に、責任感の強い人ほど、自分の限界を超えて頑張りすぎてしまいがちです。

本記事では、家族が陥りやすい「認知の歪み」をチェックし、負担を減らしながら適切に支え続けるための考え方や対処法を解説します。

目次

- 「私が頑張らなきゃ」が家族の認知の歪みに繋がることも…大丈夫?

- 認知の歪みをチェック!家族が抱えやすい認知の歪み思考パターン

- 「できること」と「できないこと」を分けてみる

- 「頑張らなくていい」と言われても…どう受け止める?

- 家族こそ専門家の助けが必須—ひとりで抱え込まないために

- まとめ

「私が頑張らなきゃ」が家族の認知の歪みに繋がることも…大丈夫?

精神疾患を抱える家族を支える立場にいると、どうしても「私が何とかしなければ」と強く思ってしまいがちです。

特に、親・配偶者・きょうだいなどの立場であればあるほど、その責任感は重くなりやすいものです。

しかし、その思い込みが過度になると、家族自身の心が疲弊し、結果的にケアもうまくいかなくなることがあります。

この章では「家族がすべてを背負い込む必要はない」という視点を持つことの重要性について解説します。

「自分が何とかしなければ…」と思う理由とは?

この考え方が生まれる背景には、いくつかの心理的要因が関係しています。

- 責任感が強い→「家族だから助けるのが当然」

- 罪悪感がある→「自分がもっと早く気づいていれば…」

- 周囲に頼れない→「誰も助けてくれないなら、私がやるしかない」

- 病気の知識が十分でない→「治療がうまくいかないのは、自分の努力不足?」

こうした思考パターンが積み重なると、「私が頑張れば状況は改善するはず」と思い込んでしまうのです。

すべてをコントロールしようとすると苦しくなる

精神疾患は、家族の努力だけで改善できるものではありません。病状の波があり、専門的な治療が必要な場合も多いです。

しかし、「自分の行動次第でどうにかなる」と考えてしまうと、次のような問題が起こります。

⚠️責任を感じすぎると…

- 相手が改善しないと「自分のせいだ」と思い込んでしまう

- 相手の言動に過敏に反応し、ストレスが増える

- 自分の時間や生活を犠牲にして、心身ともに疲れ果てる

⚠️コントロールしようとしすぎると…

- 相手の行動を細かく管理しようとして、関係が悪化する

- 「これをすれば良くなるはず」と思ってもうまくいかず、無力感を感じる

- 相手の回復のペースに振り回され、自分が消耗する

家族がどれだけ努力しても、病状の変化には波があります。

認知の歪みによって家族がすべてを管理しようとすると、苦しさが増してしまうのです。

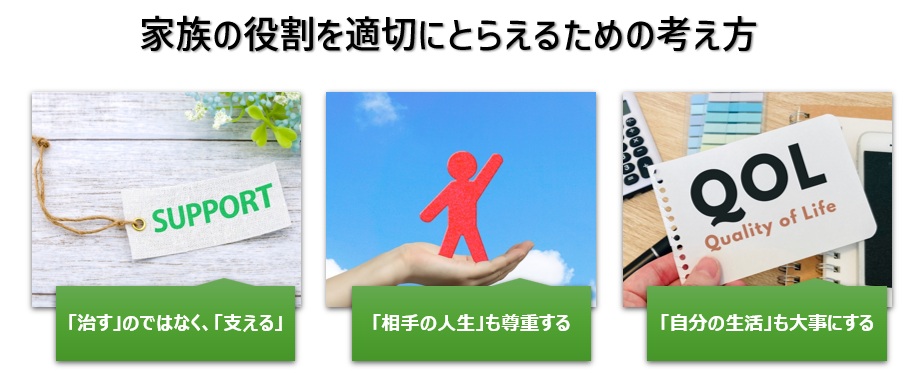

家族の役割を適切にとらえるための考え方

では、どのように考えればいいのでしょうか?「支える家族」としての役割を、以下のように整理すると、少し楽になります。

- 「治す」のではなく、「支える」

「家族の役目は病気を治すこと」ではなく、「寄り添い、支えること」

回復は本人と医療機関の協力で進むもの - 「相手の人生」も尊重する

家族の意見を押し付けず、本人の気持ちやペースを大切にする

すべてを決めるのではなく、「できる範囲で見守る」ことも大切 - 「自分の生活」も大事にする

介護やサポートと同じで、「支える人」も休息が必要

自分の健康や生活を犠牲にしすぎないこと

≪おすすめ記事≫ 家族のケアに疲れた…あなたが抱え込まないための考え方

認知の歪みをチェック!家族が抱えやすい認知の歪み思考パターン

精神疾患のある家族を支えていると、知らず知らずのうちに「認知の歪み」が生じることがあります。

認知の歪みとは、物事を偏った視点で捉えてしまう思考のクセのことです。

この歪みが強いと、必要以上に自分を責めたり、悲観的に考えすぎたりして、心が疲れやすくなります。

ここでは、家族が抱えやすい「認知の歪み」をチェックし、それを修正するための具体的な方法を解説します。

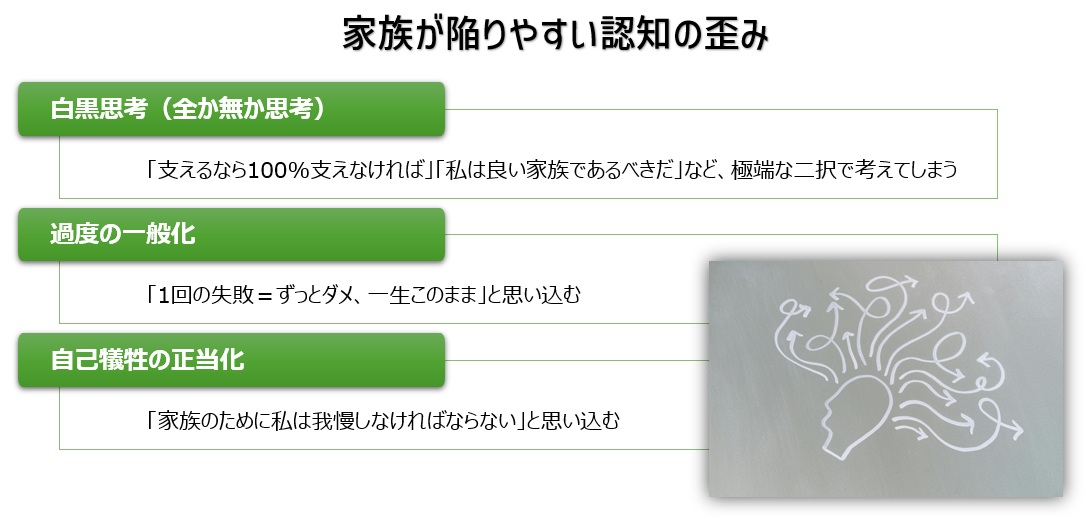

家族が陥りやすい認知の歪みチェック

【白黒思考(全か無か思考)】

「支えるなら100%支えなければ」「私は良い家族であるべきだ」など、極端な二択で考えてしまう思考です。

✅こんな考え方になっていませんか?

「私が支えられないなら、この人はもうダメだ…」

「頑張れない私は、家族として失格だ」

「○○ができないなら、すべて無意味だ」

✅どう修正する?→「グレーな状態を認める」習慣をつける

「私が100%支えなくても、他の方法で支えられるかもしれない」

「少しでも手を貸せるなら、それで十分価値がある」

「支える強さは日によって変わってもいい」

【過度の一般化】

「1回の失敗=ずっとダメ」と思い込むクセです。

✅こんな考え方になっていませんか?

「昨日うまくいかなかった…だからもう絶対ダメだ」

「この前調子が悪かったし、きっとずっとこのままだろう」

「この方法が通じなかったから、もう他の方法も意味がない」

✅どう修正する?→「例外を見つける」練習をする

「昨日うまくいかなかったけど、前はうまくいったこともある」

「一度の失敗がすべてを決めるわけではない」

「今後もうまくいかないとは限らない」

「たった1回のことでは、未来は決まらない」という視点を持つことが大切です。

【自己犠牲の正当化】

「家族のために私は我慢しなければならない」と思い込むクセです。

✅こんな考え方になっていませんか?

「自分のことなんてどうでもいい」

「休むなんて甘えだ」

「私が我慢すれば、うまくいくはず」

✅どう修正する?→「自分のケアも、支えの一部」と考える

「私が心に余裕を持つことが、長く支え続けるために必要」

「疲れ切ってしまったら、支えることすらできなくなる」

「休むことは、相手のためにもなる」

家族が持つ認知の歪みが逆効果や自分のストレスの元にならないよう、「自分を大切にすることが、相手にとっても良い影響を与える」という視点を持ちましょう。

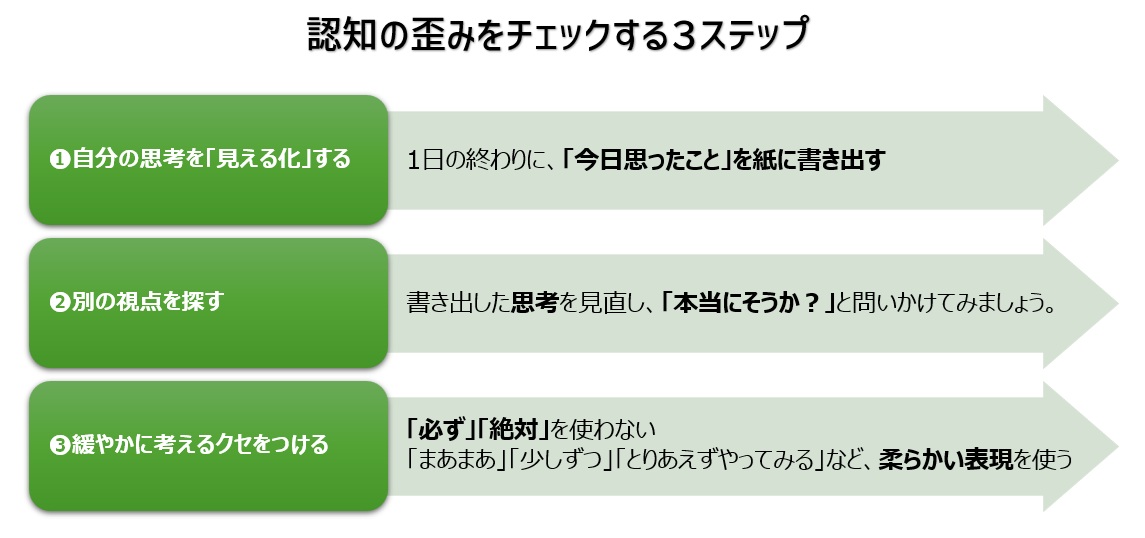

家族の認知の歪みを修正するための具体的な練習方法

ステップ1:自分の思考を「見える化」する

1日の終わりに、「今日思ったこと」を紙に書き出す

その中で、「極端すぎる考え」「決めつけている考え」がないか確認する

ステップ2:別の視点を探す

書き出した思考を見直し、「本当にそうか?」と問いかけてみましょう。

例:「○○ができなかったから、もうダメだ」

→「でも、他の方法も試せるかもしれない」

例:「私は支えられなかった」

→「支えられた部分もあったはず」

ステップ3:緩やかに考えるクセをつける

「必ず」「絶対」を使わない

「まあまあ」「少しずつ」「とりあえずやってみる」など、柔らかい表現を使う

「白黒つけなくてもいい」と自分に言い聞かせる

「家族だからこうしなければならない」という思い込み(認知の歪み)が、自分を苦しめる原因になっていることもあります。

認知の歪みに気づき、考え方を少しずつ柔軟にすることで、家族としての負担を軽減しながら、より良い支え方を見つけていきましょう。

「自分の考え方を見直すことが、ストレスを減らし、長く支え続ける秘訣」です。

「できること」と「できないこと」を分けてみる

精神疾患を抱える家族を支えていると、「私が頑張らなければ」と無意識にすべてを背負い込んでしまうことがあります。

しかし、どれだけ努力しても「自分では変えられないこと」があるのも事実です。

ここでは、家族の持つ認知の歪みを捉え直し、「支えられること」と「支えられないこと」を整理し、無理なくできる支え方を見つけるための視点を解説します。

なぜ「できること」と「できないこと」を分けるのが大切なのか?

精神疾患のある家族を支えるとき、すべてを自分の責任だと感じると、次のようなストレスを抱えがちです。

【ストレスの原因】

- 「どうにかして治してあげなければ」と思い詰める

- 「私がもっと頑張れば、きっと回復するはず」と無理をする

- 「何をしても良くならない…私のせいだ」と罪悪感を持つ

家族の努力だけでは変えられないこともあると理解することで、余計なプレッシャーを減らし、現実的な支え方を考えることができます。

ポイントとしては「できること」と「できないこと」を整理し、自分にできる支援の範囲を明確にすることが、長く支え続けるコツです。

「できること」と「できないこと」を整理するワーク

【ステップ1:考え方を整理するフレーズ】

まずは、次の質問に答えてみましょう。

- 病状の回復は私の努力次第?→NO:医療の領域なので、自分ではコントロールできない

- 治療の方針は私が決めるべき?→NO:医師と本人が決めることであり、家族はサポート役

- 病院の受診に付き添うことはできる?→OK:可能なら付き添う、難しい場合は他の方法を考える

- 本人が辛いときに話を聞いてあげることはできる?→OK:無理のない範囲で話を聞くことはできる

- 家族のために、自分の生活を犠牲にするべき?→NO:自分の健康も大切にするべき

このように、自分がコントロールできることとできないことを整理することで、「無理な責任を感じていた部分」が見えてきます。

【ステップ2:「できることリスト」「できないことリスト」を作る】

できること(サポートできる範囲)

✅生活のサポート(食事の準備、家事の分担)

✅気持ちを受け止め、安心感を与える

✅通院や治療のサポート(スケジュール管理、情報共有)

✅相談窓口や支援制度を調べて活用する

✅自分の心のケアを大切にする

できないこと(家族が背負うべきでない部分)

❌病気を「治す」こと(医療の領域)

❌本人の感情を完全にコントロールすること

❌常に支え続けること(家族にも休息が必要)

❌本人が治療を受けるかどうかを強制すること

「できること」に集中し「できないこと」は専門家や支援機関に頼ることが大切です。

「できないこと」を認めることが、家族のストレスを減らす

「できないこと」を認めるのは、決して「諦めること」ではありません。

むしろ、無理な期待を手放すことで、家族の負担が軽くなり、冷静に支えることができます。それもまた家族の認知の歪みの一つです。

👉こんな考え方にシフトしよう!

「私がもっと頑張れば…」→「私はできる範囲で支えればいい」

「治してあげなければ…」→「医療と本人の力も大事」

「私が全てを支えなきゃ…」→「頼れるサポートは活用しよう」

支える家族は、「何でもやらなきゃ」と思いがちですが、それでは長続きしません。

「できること」と「できないこと」を整理することで、無理のない支え方を見つけることができます。

✅「できること」に集中しよう!

✅「できないこと」は手放そう!

✅専門家や支援機関と協力しよう!

「家族だからこそ、無理をしないことが大切」です。

自分の心の健康を守りながら、長く支え続けるための方法を考えていきましょう。

≪おすすめの記事≫ 家族ケアラーが未来のために出来ること

「頑張らなくていい」と言われても…どう受け止める?

精神疾患のある家族を支えていると、周囲から「そんなに頑張らなくていいよ」と言われることがあります。しかし、それを素直に受け止められないことも多いのではないでしょうか?

「頑張らないと家族を支えられない」

「手を抜くと無責任に思われるのでは?」

「私が頑張らなかったら、誰が助けるの?」

このような気持ちが浮かんでくると、「頑張らなくていい」という言葉に、逆にプレッシャーを感じてしまうことも。

ここでは、その心理を整理し、「頑張り方のバランス」を見直すヒントを探っていきます。

「頑張らない=無責任」と感じてしまう心理とは?

「頑張らなくていい」と言われたときに、違和感を覚えるのはなぜでしょう?

それは、多くの人が「支えること=自分の役割・価値」と感じているからです。

✅こんな気持ちになったことはありませんか?

- 「頑張ることで家族としての責任を果たしている」と思う

- 「私が支えなければ、この人はダメになってしまう」と感じる

- 「頑張らない自分は、冷たい人間なのでは?」と不安になる

- 「家族なんだから、最後まで面倒を見なければ」と思う

こうした心理の背景には、「支えなければならない」という思い込みや、「自分の存在価値」を支援の中に見出す考え方が関係しています。

しかし、支えることと、自分の幸せはイコールではありません。

家族のために自分を犠牲にしすぎると、支える側も疲弊し、結果的に誰も幸せにならなくなってしまいます。

「支えること」だけに価値を置かない工夫

では、どうすれば「支えること」に縛られず、適切なバランスを見つけられるのでしょうか?

次の3つのポイントを意識してみましょう。

【頑張ることの意味を見直す】

「頑張ること」は悪いことではありません。

ただし、その頑張りが「義務感」や「自己犠牲」になっていないかを考えることが大切です。

≪Work≫「家族のために、今の頑張り方は適切?」と自問してみる

❌NG:「私が全部支えなければ!」

✅OK:「家族みんなが幸せになるために、できる範囲で支えよう」

「頑張る」ことが、自分をすり減らす行為になっていないかをチェックしましょう。

【支える以外の自分の価値を考える】

あなたが大切にしているものは、「家族を支えること」だけでしょうか?

本当は、次のようなものも大事にしているのでは?

✅趣味や好きなこと(読書、映画、旅行、スポーツなど)

✅仕事やキャリア(自分の夢や成長も大切にする)

✅友人とのつながり(家族以外の人間関係を築く)

✅自分の健康(心身のケアを最優先にする)

「支えること」は人生の一部ですが、すべてではありません。

「支えること以外にも、自分の価値や喜びがある」と気づくことが、心を軽くするヒントになります。

【適切な距離感を持つ勇気を持つ】

「頑張らない=無責任」ではなく、「無理をしないこと=長く支えるための戦略」です。

具体的には以下のような心構えが役に立ちます。

✅すべての負担を1人で抱えない(周りに頼る)

✅必要以上に本人の行動をコントロールしようとしない

✅感情をすべて受け止めるのではなく、一定の距離を置く

たとえば、

- 本人が治療に前向きでないとき

→「私はできることをやるけど、治療の選択は本人の問題」と考える - 家族の言動に振り回されてしまうとき

→「すべてを受け止める必要はない。私の心も守っていい」と意識する

支え続けるためには、「適切な距離感」も大切です。

「頑張り方のバランス」を見直すヒント

「支えること」に全エネルギーを使い果たしてしまうと、長く続きません。

無理なく続けられる「頑張り方のバランス」を見直すことが大切です。

✅自分の中にある「義務感」を点検する

「私は、どんな時に『頑張らなきゃ』と感じるのか?」を書き出してみる。

✅自分のケアを優先する日を作る

「家族のために何かをする」よりも「自分のために何かをする日」を意識的に作る。

✅「休むこと」も支えのひとつと考える

疲れたときは休むことが、結果的に家族のためにもなると考える。

例えば、こんな言葉に置き換えてみましょう。

「私が頑張らなきゃ…」→「私が元気でいることも、大事な支え方」

「休むのは無責任では?」→「休んでエネルギーを補充することが、長く支える秘訣」

≪おすすめの記事≫ 家族のうつ病を受け入れる心構えと対処法

家族こそ専門家の助けが必須—ひとりで抱え込まないために

精神疾患を持つ家族を支えることは、想像以上に心身の負担が大きいものです。

それでも多くの家族は、「自分がしっかりしなければ」「家族だからこそ支えなくては」と、自分の悩みや苦しみを後回しにしがちです。

しかし、実際には家族自身も大きなストレスを抱えており、そのストレスが積み重なることで、適切な対応ができなくなったり、自分自身の心身の健康を損ねたりすることがあります。

だからこそ、家族こそ専門家のサポートを受けることが不可欠なのです!

なぜ家族に専門家の助けが必要なのか?

【家族も「見えないストレス」を抱えている】

精神疾患のある家族を支えていると、こんな気持ちになることはありませんか?

✅「自分ばかりが負担を背負っている気がする…」

✅「どう対応すればいいのか分からない…」

✅「相手の状態に振り回されて、精神的に疲れてしまう…」

✅「怒りや悲しみを誰にも話せず、孤独を感じる…」

精神疾患のある家族を支える人は、直接的なストレス(発症時の混乱、症状の悪化、経済的負担など)と、間接的なストレス(周囲の理解不足、将来への不安、支え続けるプレッシャーなど)の両方を抱えることになります。

このような「見えないストレス」は、一人で抱え続けると限界を迎えてしまうため、専門家の力を借りることが重要になります。

【家族の対応が、患者の回復に大きく影響する】

精神疾患を抱える本人にとって、家族の対応は回復の大きなカギとなります。

しかし、家族が常にストレスを抱えて余裕がない状態では、

- つい感情的に接してしまう

- 必要以上に厳しくしてしまう

- 逆に何も言えなくなってしまう

など、適切な対応ができなくなり、結果的に患者本人の状態が悪化することもあります。

つまり、家族が専門家のサポートを受け、適切な対応を学ぶことが、本人の回復を助けることにつながるのです。

専門家のサポートを受けるメリットとは?

では、家族が専門家の助けを借りることで、どのようなメリットがあるのでしょうか?

【正しい知識を得られる】

精神疾患に関する情報は、インターネットや本などでも得ることができますが、個々のケースによって適切な対応は異なります。

専門家のサポートを受けることで、

✅家族に必要な「正しい知識」が得られる

✅誤った対応を防ぐことができる

✅「本人にとって最適な支援の方法」を学べる

など、より実践的なアドバイスを受けることができます。

【家族自身のメンタルケアができる】

家族が疲弊してしまうと、長期的に支え続けることができなくなります。

✅カウンセリングを受けることで、自分の気持ちを整理できる

✅ストレスの対処法を学び、感情に振り回されにくくなる

✅「自分の時間を持つこと」に罪悪感を感じにくくなる

「支える家族が元気でいることが、最も大切な支え方」と考え、専門家の助けを借りることを前向きに捉えましょう。

【孤独感を軽減できる】

精神疾患を持つ家族を支えている人は、周囲に理解者が少なく、「誰にも話せない」「相談できる人がいない」と感じることが多いものです。

しかし、専門家と話すことで、孤独感が和らぎ、「一人ではない」と実感できることがあります。

さらに、家族会や支援グループを活用することで、同じ立場の人とつながり、共感やアドバイスを得ることができます。

どこで専門家のサポートを受けられる?

専門家のサポートを受ける方法はさまざまです。

自分に合った方法を選んでみましょう。

【心理カウンセリングを受ける】

✅臨床心理士・公認心理師によるカウンセリング

→家族自身のメンタルケアができ、冷静な対応がしやすくなる

✅主治医・精神保健福祉士の相談

→具体的な対応策や、家族ができる支援について学べる

【家族会やピアサポートを活用する】

✅精神疾患のある人の家族が集まる「家族会」

→同じ立場の人と悩みを共有し、具体的な助言を得られる

✅患者会や支援グループ

→本人だけでなく、家族向けの勉強会や交流の場がある

【自治体の相談窓口を利用する】

✅保健所・精神保健福祉センターの相談窓口

→地域の支援制度や利用できるサービスについて教えてもらえる

✅福祉サービスの活用

→ヘルパーやデイケアなど、家族の負担を軽減できる支援を受けられる

家族だからこそ、専門家の助けが必要です。

「ひとりで頑張る」のではなく、専門家の力を借りながら、長く無理なく支え続ける方法を見つけることこそが、家族の役割です。

まとめ

精神疾患を抱える家族を支えるとき、「私が頑張ればなんとかなる」という思い込みは、知らず知らずのうちに自分を追い詰めてしまいます。

白黒思考や自己犠牲の正当化などの「認知の歪み」に気づくことで、負担を軽減しながら支える方法を見つけやすくなります。

大切なのは、「家族が病気を治すわけではなく、支えの一部である」という視点を持つこと。

自分の生活や心の余裕を大切にしながら、できる範囲で支えることが、結果的に家族の回復を助けることにつながります。

自分自身のケアも忘れずに、長く支え続けられる方法を探していきましょう。

“家族の認知の歪み―「私が頑張らなきゃ…」が負担を増やしていませんか?” に対して1件のコメントがあります。